Fallout Equestria: Фильмография Пустоши

Глава вторая «Злые окапи»

* * *

Вернёмся немного в прошлое, чтобы начать с того, с чего всё начиналось. Как так вышло, что псы лучше жеребчиков, а злые окапи даже не обнимут, пирогом не угостят. Ответ прост — обычаи. Странные у одних, и дикие у других.

Сестрёнка долго раскрепощалась. Мучительно. Самая зажатая на свете кобылица, с белоснежных перин на соломенный тюфяк. Она не хныкала из-за этого. Если бы хныкала — точно бы не подружились. Но это всё равно было заметно, хотя бы по тому, как над перловкой задирает нос.

Сказать, что у местных жеребчиков был дикий стояк на сестрёнку, значило бы ничего не сказать. Ходили табуном, заглядывали в окна, расспрашивали; а их кобылки крутились поодаль, прикладывая копыто к лицу. Мелкая? Пофиг, мелких здесь любят. Не хочет? Значит забили голову дурью, нужно переучить. Не доверяет? Значит нужно обнимать, ласкать и вкусным угощать.

Взрослые угощали, тыкаясь носами о настороженно замершую Квинту; затягивали на солому, чтобы перебрать шерсть и гриву; готовили горячую до пара воду в большой бадье, разминали мускулы и натирали шерсть кунжутным маслом, а потом очень внимательно чистили копыта, чтобы не портились о местный дурацкий песок. А сестра шарахалась от жеребчиков, которые не очень-то и скрывали, чего хотят, и что будут с ней делать, когда утащат в кусты.

— Ты странная, — ей говорили.

— Право имею!

— Хрена там. Будь как все!

Вообще, окапи не ревнивые, но видя как жеребчики вьются месяц, второй, третий, даже их проняло. Квинту застыдили. Мол, хватит мучить ребят, или поднимаешь хвост, или пинком под зад и дальше в Эквестрию. Когда злая-презлая сестра вернулась домой, Джина напомнила: «Лучше смерть, чем к цветным». В ответ как-то совсем грустно прозвучало: «Лучше».

В тот вечер они долго сидели на краю ущелья, бросали вниз хлопковые шарики, болтали обо всём. Было весело. А потом стало нерадостно, когда сестра ей всё припомнила: и разбитые окна соседей, с которыми вышло случайно; и окровавленный нос соседской мелочи, которая сама виновата; и даже то, что кто-то подъедает все пироги, которыми угощают, а от каши воротит нос. Было больно, когда прилетело по носу. И ещё больнее, когда на шее ошейник, на прутьях верёвка, а потом закрывается клетка и пустынные слоупоки тыкаются в бока. И сидит она, совершенно охреневшая, слушая неспешное «слоу-слоу» ничего не понимающего скота.

Тогда она начала грызть. Верёвка, бамбуковые прутья, и тихое бешенство внутри. Она выбралась, когда Солнце уже скрывалось за стенами ущелья; не нашла сестру в фургоне; побежала трясти местных жеребят. Копытом по носу, зубами за ухо — и совсем мелкая кобылка уже хнычет, мол, пошла на пустырь со старшими. Злое: «Веди!» — и хвост перепуганной окапи мелькает в тенях.

Нашлась Квинта рядом с рыночным помостом, в окружении тучи юных кобылиц и дюжины старших жеребят. Её целовали, и неловко поднимая очки она целовалась тоже. Старший в компании жеребец поглаживал её, обернув вокруг копыта высоко задранный хвост. Щёлка сестры была залеплена пластырем — белым таким, с ромбиками — а кроме того она старалась закрыться, вытягивая копыто под животом.

Это всех так забавляло. Кобылы совещались: учить доверию, или не учить. Решили — учить.

Появилась невысокая скамья, колышки, верёвки. Быстро и умело сестру связывали, чтобы скорее висела, чем стояла; чтобы могла раскачиваться, но не сжимать ноги, или тянуть копыта назад. Она застыла, дрожа всем телом и часто-часто взмахивая пока ещё свободным хвостом. Пластырь оставили, разве что приоткрыв с краю, чтобы не скрывал самое личное место кобылицы — пока ещё крошечный сестрёнкин клитор.

Джин протолкнулась через толпу, но показаться сестре не решилась. Так и стояла она в сторонке, разглядывая единственную подругу, пока её связывали, обступив со всех сторон.

— Вы конченные! — Квинта возражала. — Я пришла сама!

Её не слушали. Соседские близняшки обнимали, целуя торчащие как спичечные головки соски сестрёнки и водя носами по её напряжённому животу. Их копыта попеременно прижимались к промежности, чуть цепляя клитор, а языки, касаясь друг друга, оставляли влажные следы. Сестра потела до капель на шее, но её обтирали мягкими хлопковыми полотенцами, а как только она привыкла к ласкам, принялись дружно вылизывать, обступив со всех сторон: и копыта, и бока, и шею с ушками — по всему её телу гуляли гибкие длинные языки. Её трясло.

— У нас принято трогать друг друга, — нашёптывали соседские близняшки. — Это важно. А всё важное мы стараемся сделать приятным. И изнасилования в том числе. Привыкай давай.

Сестра молчала, пока её гладили, а дышала часто и неглубоко. Она намокала. Не сразу, не быстро, но языки у окапи очень чувствительные, они нашли самые щекотные места. Молча изгибаясь всем телом, Квинта потекла так, что пластырь оторвался, а вскоре, небрежно сдёрнутый языком, и вовсе упал на песок.

Кобылки отступили, теперь сестрёнку трогали юные жеребцы. Такие возбуждённые, что их пенисы едва касаясь шерсти оставляли влажные следы. Они скользили по бокам, и она вздрагивала, по очереди прижимались к щели, и она тряслась до копыт. А за этим следовали лёгкие, очень медленные движения, где головка члена приоткрывала половые губы, чуть натягивала плевру, а затем двигалась выше, погладив клитор. Жеребчик скользил по животу, отжимая соски, и сам прижимался сверху. И целовал, поглаживая своим длинным языком сначала зубы, а затем и проникая в приоткрытый силой рот.

Они кончали на неё. Сначала жеребчики, возбуждённые до возгласов, а затем и их кобылицы, смущённо сжимавшие морковки и кабачки. Сестру обнимали до короткого выдоха; открывали рот, зажав зубы деревянной рамкой; и целовали, показывая оплетённый витками и далеко вытянутый язык; а затем член, скользящий между сосков, начинал пульсировать, и струи спермы падали сестрёнке на живот, грудь, морду, покрывая белым уши, нос и глаза. Выстрел до ушей толпа встречала восторгом, а прямо в рот — овацией. Сестра крепко прижимала язык к нёбу, пока белые липкие капли падали на прикрытое только очками лицо.

Запавших на зебру жеребчиков было море, но немногие дождались выпавшей по жребию очереди — вокруг хватало и мокрых до задних копыт кобыл. Сегодня они не прятались по кустам, а ласкались прямо здесь же, подстелив хлопковые коврики, и лишь изредка краснея и укрываясь вторым ковром как одеялом. Кто-то со своими, кто-то с чуть более старшими, а кто-то и в первый раз. Соседские близняшки пристроились рядом с Квинтой, предлагая себя тем жеребцам, кого игра с потиранием сестрёнки слишком увлекала; а потом к ним присоединилась и совсем мелкая кобылка, вскрикнувшая, когда её оседлал жеребец.

Джин нашла себя одинокой посреди разбившейся на пары и тройки толпы. Она подошла к сестре, которую обтирали мягкими хлопковыми полотенцами и начисто вылизывали, тоже попробовала лизнуть, поймала взгляд. Узкие как точки зрачки смотрели из огромных, на пол-морды глазищ. Сестра молчала. И она молчала тоже, только облизывая и чуть дрожа. Испугавшись толпы.

Хотелось перегрызть верёвки, но сестру уже развязывали. Хотелось увести домой, но их обеих удержали, сначала носами о грудь, а потом и огромным пирогом с персиками и большой тыквой абрикосового вина. Сильно разбавленного компотом, как она узнала позже, потому что они обе были ещё слишком маленькими, чтобы увлекаться настоящим вином.

* * *

Для неё с того дня ничего не изменилось. Для сестры — многое.

Жеребчики приходили, и Квинта шла следом, подгоняемая толчками носом о круп. Её вели в «Дом забав», где в большой общей комнате лежали тюфяки со свежей соломой, глиняные игрушки и хлопковые коврики. Здесь было прохладно в полдень, а ночью тепло, потому что каждый вечер прогревали большой тандыр. Здесь была баня — общая для всех жеребят; и столовая, куда к обеду взрослые несли что-нибудь вкусное, хотя бы по крошечной порции, зато на всех.

В «Доме забав» не было старших, никто не мешал. Накормив обедом, сестрёнку опускали животом на подушку над огромным пушистым ковром. Ей делали промывание: с вёдрами, трубкой, и кислой мордой сестрёнки; а затем горячую ванну с поцелуями и парой ласкающих всё тело жеребцов. После мытья начинался массаж, увлечённый и сильный, в котором пара юных жеребцов стрелками копыт водили ей по бокам и бёдрам, глубоко сминая ягодицы, а затем, когда щель намокала, широко открывали её. Поначалу Квинту просто ласкали, как прежде, делая скользкими живот, шею, грудь. Она должна была вылизать всё до последней капли, в этом запрещалось помогать.

Когда она отказывалась, её не били, а просто принуждали. То верёвками, то мягкой пластиковой рамкой в рот. Вскоре сестра уже глотала, сама открывая рот под струйки спермы, а потом и подныривая жеребцу под живот. Соседские близняшки показывали, как правильно облизывать, и она повторяла, иногда морщась и прикрываясь хвостом. Но вот хвост оборачивали вокруг копыта, ноги привязывали ремнями, а старший жеребчик пристраивался позади.

— Не надо верёвок, — она просила.

— Лягнёшься ещё.

Язык у окапи не только длинный, но и очень сильный — гладкий, узкий, с шероховатым кончиком — и Квинта аж билась, когда жеребчик начинал её с силой вылизывать, в кольцо захватывая и оттягивая побагровевший клитор, а зубами гуляя по её лепесткам. Она молча кончала, брызгами смачивая его лицо, а потом и следующего, и следующего, пока совсем не выдыхалась, а жеребчики с такими же мокроносыми кобылками посмеивались вокруг неё.

Наконец, измотавшись, сестра только часто дышала, вывалив язык. Она не двигалась, не реагировала на прикосновения, а глаза смотрели в разрисованную морем и пальмами стену словно в пустоту.

И тогда жеребята, посовещавшись, решили:

— Пора.

Старший жеребчик пристроился позади Квинты с ножницами в зубах. Джин удивилась тогда. Отложив тыкву с чаем подошла ближе. «Так надо, — ей шепнули, — чтобы не портить недотроге первый раз». Она дала в нос дураку. Сбегала домой за хирургическим набором, вернулась со скальпелем, спиртом, светильником и ватными тампонами. Сестрёнка уже спала, так что они и не стали её будить. Копыта на ягодицы, широко раздвинуть, и, глубоко вдохнув её терпкий запах, коснуться лезвием и сразу же отступить. Идеально. Даже не вздрогнула. Плевра сестры была срезана по краю, а Джин уже поглаживала оставшуюся бахрому ватной палочкой с мазью, которая тут же остановила кровь.

Все смотрели на неё, когда Джин закончила с обработкой раны. Держа скальпель в уголке рта она поднялась.

Вдруг стало очень плохо. Это не помощь. Это не та помощь, которую храбрые и сильные окапи дарят тем, кого любят. Эта не уважение. Не то уважение, с которым к ней отнеслись старшие ребята в банде, ни разу не подзывая её к постели и не требуя у всех отсосать. И это чувство было таким, словно пустота внутри разрывается болью. Словно друга ставят к стенке, а потом стреляют в него всей толпой, превращая в кровавое пятно.

— Нахуй так жить? — Джин прошептала, впервые оглядываясь так, чтобы разглядеть лица других.

Вот старший жеребец в компании. У него большой неровный шрам на шее, где удаляли опухоль, а грива редкого среди окапи пепельного цвета. У него глупое имя — Кино-агвати — с ударением на «и», а для друзей он просто Кин. Вот две маленькие рядом с ним кобылки, соседские близняшки, похожие друг на друга как две капли. Одна храбрее — её зовут Арики — а вторая повсюду следует за ней. Вот совсем мелкая кобылица, у которой на посвящении Квинты был первый настоящий секс, и ей не очень-то понравилась. Она хмурилась весь день.

Множество взглядов. Десятки давящих толпой знакомых лиц. Уродина по прозвищу «Невидимка Джин» не могла дружить с остальными, но глаза-то есть, как есть и уши. И никто не запрещал ей запоминать имена.

— Кин. Люф, Тето, Арики… — она обратилась по имени к каждому, скользя взглядом по набившейся в общей спальне толпе жеребят.

Что сказать, она не знала. «Ребята, я порежу первого, кто обидит сестрёнку», — сказать это? А они пожалуются старшим, и больше она уже никого не порежет: будет только ошейник, клетка, и унылое просо столичного работного рынка. Откуда её отправят прямиком в Эквестрию, потому что бешеная уродина никому не нужна. «Ребята, пожалейте её, тогда мы станем хорошими друзьями?» — промямлить это. Так им плевать на дружбу, им просто хочется оттрахать новенькую: всех новеньких в племени трахают до одурения, пока не нарожают кучу новых дырочек для ебли.

Она родилась в точно таком же племени. Всё общее, всё совместное, все у всех на виду. Дома тоже завлекали, просили, убеждали — и заставляли, если кобылка не хотела играть в то, что мама называла «конкуренцией спермы», а затем рожать племени здоровых и сильных работяг.

— Ребята, нахуй так жить? — Джина спросила, убрав скальпель к остальным вещам.

— Что?

— Сестре будет больно. Мне будет больно. Вам — хорошо. Дохуя хорошо?

Она опёрлась копытами о грудь старшего в компании жеребчика, заглядывая ему в глаза.

— Кин, тебе реально понравится трахать её, когда она плачет? Так хочется сделать ей больно?.. Ну зебра и зебра. Ну и что, если её предки выгнали в пустыню ваших предков. Ну и что, если она такая недотрога. Ну и что, если у неё хреновая мама и хреновый отец. Зато когда мне было плохо, Квинта перевязывала меня и делилась едой. Она читала мне книги. Она спасла меня…

— А пиздёнку лизала? — спросил Кин.

— …Она спасла меня, как спасала бы каждого. И тебя тоже. Вот ты её обидишь, а она не обидит тебя.

Все молча смотрели на неё. Кто-то привычно отводил взгляд от изуродованной морды, кто-то морщился, кто-то кривил лицо. И непонятно было, то ли оттого, что эта невидимка вдруг подала голос, то ли потому что неудобные мысли каждому приходили на ум.

Ну давайте же. Встаньте рядом! Громко скажите: «Мы не будем!» Скажите так, чтобы услышали все! Скажите: «Мы её защитим!» И пусть они ненавидят нас, преследуют, убивают и бьют плетью — бьют до тех пор, пока на спине не откроются раны. Мы перевяжем друг друга! Мы не будем теми, кто обижает своих!

Она побоялась сказать так громко, но выбрала другие слова:

— Я не обижу сестру, — Джин отошла к постели. — Я буду её защищать. Хотите, вас тоже?

— В нос дать?

— Я тебе сама в нос въебу! — Джин встала на дыбы, вдохнула и выдохнула. И опустила копыта.

Нет, так дела не делаются. Она представила других жеребят, вооружённых и сильных, живущих в её сердце и молчаливо стоящих позади.

— У нас на Работном рынке был негодяй, который всех обижал. И кобылок, и жеребчиков, и даже самых младших, однажды продав куда-то всё сухое молоко. Мы подкараулили его и порезали насмерть. Я тоже была там и ничего не сказала, хотя меня грозились продать в Эквестрию. Никто не сказал. Следующий негодяй был лучше, он хоть немного, но боялся нас.

Пепельногривый Кин подошёл к ней, упираясь носом в нос. У него были такие злые, красно-розовые из-за песчаной болезни глаза.

— Так может съебёте уже в Столицу? К своим подземельям, рынкам, негодяям и прочему дерьму. Хоть все перережьте там друг друга. А у нас свои правила и свои негодяи. И свои, дракон забери, права.

Он будто хотел сплюнуть, но не стал делать этого в общем доме. Только с фырканьем отвернулся. Он сидел на своей лежанке, рядом с парой погрустневших близняшек, долго шептался с ними. А потом вдруг обратился к ней.

— А она хорошо перевязывает? В смысле — раны.

— Ну, так себе.

— Было бы круто, если она умеет что-то, чего не могут остальные. Тогда все взбесятся, но если постараться, мы выбьем для неё особенные права.

Как у мамы, которая училась в столице и лечила других. Которая посмела родить свою поникапи, а потом защищала её, никому не давая обижать.

* * *

В ту ночь они спали обнявшись, а соседские близняшки натаскали пуховых подушек, чтобы сделать самую уютную на свете постель.

Наутро обо всём поговорили. О том что страшно и что гадко: после чего лучше прыгнуть с утёса, а что ещё можно потерпеть. О том, чего хочется и что принято: насколько это «хочется» стоит того, чтобы обидеть другого, и насколько это «принято» нравится, чтобы терпеть.

Квинта крутилась у потрескавшегося настенного зеркала, разглядывала себя и дёргала щель заведённым под живот копытом. Ранка побаливала. А после того как Джин во второй раз обработала её мазью, без лишних слов сестра заехала ей в нос. Слушать: «Так надо было», — она не захотела. И только принялась сглатывать слёзы рядом с зеркалом, в окружении потягивающихся на своих лежанках пар кобылок и жеребцов.

В общей спальне «Дома забав» было жарко, а утренним сексом пахло так, что кружилась голова.

Вновь начались разговоры. Все жеребчики тянули копыта за то, чтобы отъебать сестру во все дыры. Кобылки подначивали их. Но вот маленькая Люф призналась, что в первый раз с первым попавшимся, это больно; Джин напомнила, как в столице обижают жеребят; а близняшки где-то раздобыли большую коробку резинок, с которыми можно и трахать до визга, и вроде как не всерьёз.

— Просто, помешанные, не кончайте в меня, — просила Квинта.

— Мы ничем не болеем! И ты тоже. Иначе хрена с два тебя подпустили бы к нам.

— Просто не кончайте. Нахуй убьюсь.

Дошло до драки, когда жеребчики спорили. Кто хуже: недотрога, или главарь Кин, который обещал без резинки выебать первого, кто кончит в неё. «Это наше патриархальное право!» — тыкали ему в нос разъярённые жеребцы. «Моё тоже!» — он с улыбкой отвечал, зыркая на всех красными глазищами из под поднятых на лоб солнцезащитных очков.

Когда драка таки разгорелась, Джин бросилась на жеребцов, мимоходом разбив бутылку, а Квинта следом, с зажатой в зубах метлой. Было больно, было страшно — когда противников вдруг оказалось вдвое больше, чем соратников. Мелкой Люф до брызг крови досталось по носу, их с Кином привязали друг к другу. А Квинту с близняшками растянули на большом пушистом ковре.

— Бунт на корабле? — охреневал Кин.

— Да! — совсем мелкий подросток, с мордой в сверчковых ожогах, смотрел на него. — У нас что, дохуя радостей в жизни? Так дохуя, чтобы терпеть невыебанную зебру?! Да пошёл ты в жопу, голова!

Нашёлся и кляп, чтобы не слушать возражения лидера. И розги, чтобы надавать по крупу всем проигравшим. Особенно сильно ей с сестрёнкой, потому что посмели в честной драке размахивать метлой и до крови тыкаться розочкой. «Взять да уебать», — перевязавшись решили жеребцы.

Квинта взвизгнула, когда вдруг нашла себя прижатой тяжёлым телом. И вдвойне громче, когда в щель вдавилась большая и очень твёрдая штука. Жеребец скользнул по ней, широко раздвигая половые губы и слегка оттягивая, а затем обтираясь о шерсть живота. И снова, снова, снова, смазывая себя её соками и сам часто капая на ковёр. Стоило сестре чуть расслабиться, и следующее движение изменило направление. Плавно и медленно, надавливая всем своим весом, жеребец проник.

Сестра закричала, когда разом и головка и четверть члена скрылась внутри. Жеребец позволил ей отдышаться, поглаживая и покусывая о шею, а затем продвинулся ещё немного, и ещё. Ровно до медиального кольца, и чуть дальше, до её резкого выдоха и отжатого наружу клитора, который пристроившаяся рядом кобылка тут же принялась лизать.

— Внутрь не кончай, — попросила сестра. — Пожалуйста, не кончай.

Кобылка рядом захохотала до слёз.

Сестру крепко держали, обхватив и ноги, и шею. А жеребец позади плавно покачивался над ней. До четверти, до половины, до четверти, до половины — и вдруг до вскрика чуть дальше, заставляя сестрёнку сжаться до рельефа мышц на животе. Сдвинуть бёдра ей не давали, а жеребец, всем своим весом преодолевая сопротивление, продолжал. Она заплакала, тихо всхлипывая в подушку, и погрустневшие близняшки, в которых уже кончили и отпустили, принялись слизывать слёзы с уголков глаз.

Джин лежала, сжимая скальпель под копытом и чувствовала, как по ноге струится кровь. Верёвки она срезала, но всё не решалась… умереть.

Долго, очень долго жеребец над сестрой сдерживался, то продолжая в медленном темпе, то почти вынимая. Он приобнимал её за грудь копытом, слюнявил ухо, скользил зубами по холке, заставляя дрожать. Близняшки рядом старались тоже, вылизывая и прижимаясь носами. Словно мягкая, мягкая подушка, которая давит сверху, чтобы задушить. Сестра плакала всё громче, дрожа от ушей до хвоста.

— Хватит, — заскулила Квинта. — Пожалуйста хватит. Больше не могу…

— Недотрога.

Жеребец вынул, обхватил её ещё крепче, нащупал точку под хвостом.

— Так согласна?

— Да!

Он вошёл, поначалу медленно, но заметив, как сестра расслабляется, быстро ускорил темп. С частыми хлопками яйца били по ягодицам, а Квинта тёрлась о подушку, стирая слёзы и текущий со лба пот. Она принимала, больше не сопротивляясь, и даже удержала позу, когда жеребец подтянул её ближе, удобнее для себя поднимая сестрёнкин круп. Он долбил и долбил её, больше не сдерживаясь; кончил с резким выдохом, прижимая сестру о постель; а когда вынул, хвастливо показал всем опадающий член, поблёскивающий до середины и дальше. Белые нити стекали на ковёр.

В тот день сестра смогла принять только одного. На следующий день двоих, а потом, постепенно, по-двое, по-трое и всех остальных жеребчиков, которые её хотели. Они уже не сдерживались, прижимая её мордой о подушку и широко в стороны растягивая задние ноги. Сестра просила не кончать внутрь, и старшие жеребчики, сплюнув, спускали под хвост, а для самых неуёмных близняшки раздобыли коробку резинок и всем своим авторитетом заставляли надевать.

Дюжина жеребчиков, это много, особенно когда они дружно решили, что в неприступности сестрёнки что-то есть. Первый восторг длился долго, и даже очень, судя по завистливым взглядам младших кобыл, но в конце концов юные жеребцы наигрались вдоволь и постепенно начали возвращаться к своим. Теперь квинтина петелька была не долгожданным трофеем, а равной среди равных, так что её уже не подначивали, а принялись учить.

— Ну подмахивай же, глупая, — ей говорили близняшки.

— Не получается!

— Старайся!

За «старайся» следовало «старайся лучше», а дальше и вовсе обидное: «Почему ты не помогаешь?» Поначалу за глаза, а затем и в открытую сестру стали обзывать неумехой, а потом и вовсе «брёвнышком-бревном». Худшему мерзавцу прилетело по искусанному сверчками носу, а потом и его близняшке, так что она прижалась хныкаться к своей сестре.

Две пары испуганных глаз смотрели на них с Квинтой, а та рычала, зло щурясь и загребая копытом песок:

— Отъебитесь уже, помешанные! Вы своё получили! Что вам ещё нужно от меня?!

— Но… нужно тебе, — кобылка с разбитым носом едва не плакала.

И тогда сестра плюнула ей в лицо.

На следующий день жеребята ушли, а сестрёнку не пригласили. Она долго стояла, подняв взгляд к небу. Вскинула копыто. Приготовила вкуснейшее рагу. В тот вечер они вдвоём снова сидели вместе на краю ущелья, хрумкали тушёной капустой из большой общей миски, болтали обо всём на свете, кроме того, что будет завтра, когда сволочи наябедничают остальным.

Оказалось — не наябедничали. Вместо этого наврали, что всё хорошо.

* * *

Может, где-то в городе и получилось бы лгать неделями и месяцами, что, мол, всё в порядке, что нет здесь никаких проблем дружбы, а вон та кобылка в чёрном пыльнике просто любит одиночество. Но в сообществе на полтысячи пар внимательных глаз и поднятых ушек не бывает таких чудес.

Жеребят застыдили. Мол, хотелок море, а поддержки ни на бит. Мол, дурни безответственные, оставили подругу у открытого окна.

— Да не хочу я секса! — орала сестра перед толпой. — Я ненавижу это! Просто отъебитесь от меня!

— А мы — хотим.

Нет, прямо так ей не сказали. Но когда взрослые начинают заливать про здоровые отношения, семью, дружбу и любовь, это то самое, громкое и ясное «хотим». Ну, или «так принято», что ещё страшнее. Лучше уж пусть будет просто «хотим».

Сестрёнку выдали замуж.

Вот тебе дом, хватит жить в фургоне. Вот тебе вторые родители, которых все уважают. Вот тебе швейная машинка, за которой ты будешь работать, и кисточки, чтобы красиво разрисовывать ткань. Вот тебе жеребец, который будет обнимать тебя, защищать и вкусно готовить. И не смей говорить «не хочу»! Лучшего у нас всё равно нет.

Сестрёнка расплакалась. Да и пошла следом, сжимая в зубах протянутый кончик хвоста.

У зебр не принято перечить взрослым. Особенно стареющему отцу, который наконец-то пристроил младшую дочь. Особенно толпе, которая говорит, что так надо, а росту в тебе — до макушки по грудь. А ещё очень сложно сказать «нет» высокому, атлетически сложенному жеребцу.

На обед была большая тыква ячменного плова, хлебники с капустой, немного абрикосового вина. Абрикосовое дерево росло за домом, а глинобитная хижина радиостанции была гораздо опрятнее их фургона. Что до жеребца, которому вдруг досталась проблемная кобылка, — он был военным и рано овдовел.

В отличии от других он не говорил «хочу» и «так принято», а честно пытался ответить, а если не отвечалось, хотя бы разобраться, почему сложилось так.

— Любовь для любви, семьи для племени, — таким был первый ответ.

Мол, в нашем мире лучше отделить одно от другого, чтобы сильные жеребцы тянули слабых кобылок, а сильные кобылы слабых жеребцов. Иначе слабые бедствуют, а сильные мучают, не зная своих жертв. Лучше решать конфликты сексом, чем насилием. Насилием, чем изгнанием. А изгнанием, чем смертью. Мир начал выкарабкиваться, только когда слабых прекратили убивать.

— Я не слабая, — буркнула Квинта.

— Проверим?

Они поспорили. Он разрешил ей отказываться, а она обещала честно говорить, что нравится и чего хочется. Всю ночь они спорили об этом, до хрипоты и копыт у нахмуренного лица.

«Уважения, силы, богатства», — быть самой главной и всеми помыкать. Вот чего хотела сестрёнка. «Чтобы никто не обидел», — так подытожил её речь жеребец. А ему хотелось дружбы, любви, сотрудничества, — чтобы жить вместе, растить маленьких, поглядывать с холма на идущие в Эквестрию толпы, а если спросят, искренне отвечать: «Нам и здесь хорошо».

Конфликт. Конфликт? У окапи конфликты решаются сексом, но сестра твёрдо сказала «нет».

Джин показала жеребцу язык.

В круглой глинобитной хижине была единственная комната, закуток с лестницей в погреб и расписанные охрой белёные стены. Жеребец спал на хлопковом ковре с подушкой, как принято у окапи, а они притащили из фургона свой общий спальник, тумбочку и надувной матрас. Сестра занялась огородом — редиска, редиска, редиска — сама Джин проделками, а сестрёнкин суженный своими железяками. Местное чудо света — додревняя тропосферная радиостанция — слушалась его и только его.

Наверное поэтому, и по складу прочих причин он был здесь главным. По радио спрашивали, а он чертил на карте миграции кошек и раздавал распоряжения. Бывало, что кошки снова что-то мутили, тогда он весь вечер яростно спорил с Жирдяем и очередной делегацией алмазных псов, после чего брал летучую лодку и надолго отбывал. Тогда вместо него за рацией садили сверчкового жеребчика из тех самых, который фыркал в лицо Квинте и хвастливо крутил переключатели, а рядом с ним близняшек, поскольку только они здесь и знали понячьи языки.

А им с сестрёнкой было пофигу, они сидели на своём матрасе с наушниками и слушали столичные передачи. Когда ловилась музыка, в два копытца они включали запись, а потом веселились до полуночи напевая караоке и танцевали, выйдя за порог. Никто не загонял в постель, никто не обижал.

Но и работы хватало. «Серьёзно, Квинт, вот тебе ячменные лепёшки, или плов с овощами и огород до заката. Выбирай. Огород сам за собой не проследит!»

А сестрёнка и не против:

Я ЧАСЫ ПЕРЕВЕРНУ,

И СНОВА ШЕСТЬ НОЛЬ НОЛЬ!

Я КАБАЧКОВ СКОРЕЙ НАТРУ,

ДЛЯ ГУСЯ КОТОРОГО ЛЮБЛЮ!

Веселилась Квинта, крича диким ором с гусиной тёркой в зубах.

Когда вся редиска была прополота, а гусиные кабачки натёрты, их двоих ждал ужин с тыквой вкусного плова, а потом и большая бадья горячей до пара воды. Мылись они вместе. Квинта пыталась спорить, что это не по правилам, но старший окапи делал морду кирпичом. Мол, можешь хоть хныкать, хоть орать, но эротический массаж каждый вечер тебе обеспечен. Так надо, блин.

Распаренная и чисто обтёртая Квинта лежала на лавке, а рядом с отложенными на тумбочку очками стояла миска смешанной с кунжутным маслом мелкой солью; большие копыта окунались в неё и касались сестрёнкиных бёдер, боков, ягодиц. От задних копыт к закрытой подрагивающим хвостом промежности, вдоль позвоночника, к плечам, шее, вискам. Квинта чуть ёрзала, а жеребец её удерживал, растирая до красноты. Глубоко и сильно он прощупывал всё её тело, до смущённого смеха массировал живот.

Он возбуждался, и во все глаза они обе смотрели на вдвое большую, чем у самого крупного жеребчика дубинку. Сестрёнка начинала дрожать, сжималась. А потом жеребец гладил её, чесал за ушком и объяснял, что сейчас пригласит близняшек поразвлечься, и они останутся на ночь.

— Серьёзно что ли? — сестрёнка таращилась, хлопая глазами.

— Серьёзно. Уютно у нас.

* * *

В тот вечер жеребец ушёл и вскоре вернулся, вталкивая носом о круп двух смущённых кобылок. Обе они залезли в бадью, поначалу лохматые, но вскоре и чисто распаренные, блестящие от смешанного с солью кунжутного масла. Обе хихикали, когда большие копыта гуляли по животам, часто останавливаясь на промежности и краями приоткрывая щель. Когда он закончил с первой, она полезла целоваться, а закончив с массажем второй, затащил их обеих на ковёр, крепко обняв.

— А нам… можно уйти? — Квинта выглядывала из-за входной двери.

— Конечно.

— Нет уж, завидуйте, — высунувшаяся из под жеребца Арики широко улыбнулась. — Нам с папой всё можно, а вам друг дружке лизать.

— С папой?.. — Квинта остановилась.

Фыркнув, Арики показала ей язык; вторая близняшка тоже; а потом и взрослый жеребец. Когда три длиннющих языка едва не лизнули Квинту в мордочку, та вздрогнула, а когда эти трое предложили ей дружно вылизать щёлку — молча выбежала за дверь.

Джин тоже, яростно оглянувшись.

Сестру она нашла на огороде, среди грядок редиски и гогочущих гусей. Держа тёрку в зубах та натирала кабачок, с хрустом разгрызая кончик, а всё натёртое ссыпало в большое гусиное корыто, куда обеспокоенные птицы заглядывали, но не спешили есть. Кабачковые стружки слипались, слёзы текли рекой.

— Я убьюсь нахрен. Не хочу. Не хочу здесь жить, — Квинта стонала.

Можно было бы что-то возразить, но Джин просто присела рядом с гусыней в копытах. Сама взяла тёрку для кабачков. Вообще, всякое бывает в мире, но, как говорила мама: «Выживание — судья социальных систем». Она называла эту хрень то «откатом к дикости», то «плато», а потом много курила и размышляла вслух, что если в одном племени трахаются, в другом трахаются, а от третьего остались только три домика и черепки на песке — то здесь явно кто-то сумел приспособиться, а кто-то не сумел.

А ещё мама рассказывала о тех, кто уехал в Эквестрию. Где очистили землю от яда, где в полях растут большие жёлтые дыни, а пегасы приносят дождь.

— Давай сбежим, — Джин предложила.

— А куда?

— Нуу… в столицу например. У нас с ребятами ещё оставалось убежище в туннелях второго бункера, которое я не выдала. Я буду прятаться там, а ты приторговывать нашими запасами на рынке. Как-нибудь проживём.

Сестра скривила губы, отвернулась. Страшно принципиальная — ей тоже не хотелось возвращаться в город, где есть граждане и не-граждане. И где ты живёшь, учишься, идёшь в среднюю школу, а потом тебе говорят, мол, милочка, у тебя кровь недостаточно чистая, а семья недостаточно уважаемая. Простыми словами, ты даже не гражданин.

Вот тебе дорожка в Эквестрию, где живут пони. Вот тебе Кладж, где выебут, а потом ещё раз выебут. И вот Столица, где ты рабыня, дочь рабыни, а значит ходи с клеймом вместо клановой татуировки, чтобы все знали, что ты не честная менди, а наполовину старкаттери. Стало быть — говно.

Глубоко вдохнув, сестрёнка направилась обратно к дому. Украдкой заглянула в окно. Джин подошла тоже — и оторопела.

— Вау, а она крутая.

Арики как нехуй делать принимала взрослого жеребца. Она покачивалась под ним, красиво изгибаясь животом к земляному полу, а здоровенная угольно-чёрная дубинка вдавливалась ей в промежность и с каждым мокрым шлепком наполовину скрывалась внутри. Жеребец поглаживал её, а она часто и с короткими хрипами дышала. Вздрагивала в мгновения особенно сильных ударов, но потом снова тянулась навстречу, принимая до касания срединного кольца.

Сестра молчала, тоже смотря рядом и касаясь гривой щеки.

— Это отвратительно, — она прошептала.

— А я думаю, ей нравится.

Кобылка под окном старалась. Очень старалась. Так глубоко и так сильно для своего возраста, что подобного Джин не видела даже в столице. Теперь вопрос века: в писечку принимает, или в пончик? Если в пончик — так всякая может. А если в писечку, что же, реально, герой. Разглядеть не получалось. Глупый жеребец так пристроился на своей дочке, что толстым… — ладно, красивым мускулистым задом — перекрывал всё.

Джин прокралась ко второму окну, сестрёнка следом за ней.

— Блин, ну покажите вы, покажите… В петельку? В пончик?..

— Да какая разница! Нас просто мешают с дерьмом!

Ха, будто вся жизнь не из этого! Это как с изнасилованием. Вроде и хочется, и нравится, и одновременно очень стыдно. Так стыдно, что плачешь и насилуешь, а потом то возвышенное чувство пробивает небеса. Катарсис, ёб! Словно лишить девственности любимую сестрёнку, а потом день за днём смотреть с копытцем на влажном месте, как её трахают и снова трахают. И нет, не спасти, не увести с собой на край мира, а просто быть той, кто смотрела, кто не спасла.

— Я ей завидую, — Джин прищурилась, разглядывая лицо.

— Чего?

— Ей не страшно. Ей не было страшно даже тогда, когда те жеребчики насиловали нас.

Джин готова была поспорить, что любой из них бы сдулся, скажи эта мелкая кобылица единственное слово «отъебись». Но она не сказала. Она была в безопасности. Ей не хотелось обижать своих.

Это как жить с мамой, которая возьмёт и скажет всему племени: «Отъебитесь от моей дочери», — и никто не обидит, никто не затащит в тёмный закуток. Только… ещё лучше, поскольку мама ей строго запрещала водиться со старшими жеребчиками, а этот жеребец не запрещает. Он сам как старшие жеребчики. Он просто делает, что ему нравится, и не мешает развлекаться другим.

Это как жить с ребятами из банды. В его взгляде было что-то от взглядов погибших друзей.

— Эй, что ты творишь?!..

Джин толкнула дверь. Она пристроилась на ковре, бок о бок со второй близняшкой. Вскинула голову. На мгновение их взгляды с жёстко ебимой кобылкой пересеклись. Та покраснела, но Джин уже смотрела выше, разглядывая довольную морду жеребца. Хоть капелька сомнения. Хоть тень игры. Неа, нифига. Одно только самодовольство, смешанное с похотью, и глубокие, очень глубокие удары в дрожащую мелочь, которая слабо хрипит мордой о земляной пол.

Она принимала писечкой. Так широко растянутой, что едва не трещала, и так глубоко, что неровное кольцо на середине члена билось о торчащий наружу клитор, а на животе проявлялся выступ, поднимающийся от сосков и выше пупка. Было не очень шумно: только хрипловатое дыхание кобылки и влажные хлопки берущего её жеребца. Никаких наигранных стонов, как в зебринской порнухе, а только то особенное дыхание, которое слышалось от спальников, когда ребята из банды приволакивали поразвлечься знакомых и не очень кобыл. Всегда маленьких! Взрослым нельзя доверять.

Вдруг представилось, как после такой-то ночи Арики просыпается, по уши залитая спермой, промывает себя с резиновой трубкой и ведром, а затем возвращается к жеребчикам. Чтобы обниматься, смотреть кино на старом проекторе, целоваться с друзьями, а потом снова устроиться мордой к подушке, повыше поднимая вновь намокший круп. Обслуживать взрослых, конечно, весело, но свои ближе, да и вообще — свои.

У каждого они свои — эти свои.

— Признавайся, Арики, — Джин обратилась. — Это ты к папе полезла?

— Ауу…

— А когда полезла? Если до жеребчиков, то ты самая крутая на свете. Если после, тоже крутая, но я знавала ребят покруче тебя.

— Нет, это я крутой, — жеребец широко улыбнулся. — Такую-то верность воспитал. И её, кстати, Тето зовут, сколько можно путать?

Красная как помидор кобылка только пискнула, подмахивая ещё сильнее. И, блин, правда, это была не та храбрая Арики, а вторая — самая скромная и незаметная на свете близняшка. Пока храбрая Арики лезет ко всем жеребчикам, вторая тихо сидит в сторонке; а вечером, оказывается, её нежная писечка превращается для старшего жеребца в настоящий траходром.

Он кончил в неё, введя особенно сильно, и до короткого всхрипа прижимая о пол. С крупом кверху кобылка обмякла, белые капли струились у неё по ноге.

* * *

Сестрёнка не смогла долго мяться снаружи. Её очкастая мордочка мелькала в окне, когда жеребец смазывал член маслом; появилась в двери, когда закинул дрожащую Тето на себя, копытом разминая ей второе отверстие; и тихо юркнула внутрь, когда вошёл.

Втроём они смотрели на довольного-предовольного жеребца и его слабо брыкающуюся жертву. Все молчали, прерывая тишину только дыханием. Копытце Арики скромно тянулось под живот. Сама Джин незаметно натирала себя тоже, хотя и хотела устроиться так, чтобы он видел её самое сокровенное место, и одна только Квинта прижимала оба передних копыта к красному как томат лицу.

— Они так долго будут, — шепнула Арики.

— А?

— Могут час. Могут два. А могут и всю ночь. Вообще без тормозов…

Оу, наверное потом страшно болит. Но кого, Пустошь забери, волнует это «потом»? Нужно жить ярко. Нужно жить сильно. Жить как пожирающий город изумрудный огонь! А это значит бороться, любить, дружить. Ударить ножом злодея, обнять друга. Встать вместе, ухмыляясь толпе разодранными губами. И пусть калечат, пусть насилуют и убивают — им не победить, пока Пустошь рядом, а с обгорелых мордочек смотрят пылающие глаза.

Она смотрела, как мелкая кобылица стонет под вчетверо большим чем она жеребцом, и чувствовала, будто просыпается. Сначала слабая, а потом и широченная — прямо до ушек — улыбка появилась на лице.

— Квинта, хочешь, я покажу тебе фотографии Эквестрии? — послышалось рядом.

— А?

— Мы родились там. Не обвиняй нас, пожалуйста! Мама сильно болела, поэтому папа спас нас тем единственным способом, каким мог. Мы бегали по лугу! Мы ходили в настоящую школу! Хочешь, я всё тебе покажу?!

Арики убежала к лестнице на чердак и тут же вернулась, шурша альбомом. Принялась рассказывать.

— Вот, смотри, это Вишенка, а это Льдинка, которые нас спасли. Вот мы совсем маленькие, а тот удивлённый жеребчик рядом, это папа. Вот наши приёмные родители, они зебры, а вот дом, где жило ещё несколько таких же как мы жеребят. Вот Школа дружбы, куда мы ходили совсем маленькими, а вот Школа мира, куда пошли в первый класс. Вот большая фотография со всеми друзьями, а там дальше, ага, зелень до горизонта, это наш собственный вересковый луг.

Кобылка в объятиях жеребца запищала особенно громко. Потянулась навстречу. И он позволил ей эту вольность, плавно провернув на окончании члена, принялся целовать. Их тонкие языки сплетались кончиками и боролись, длинной петлёй скользя то по щекам, то по прижатым друг к другу носам. А тот глубокий и сильный внутренний массаж, что доставался кобылке, всё продолжался и продолжался, заставляя её то взбрыкивать, то бить передними копытцами о изрезанную шрамами грудь жеребца.

— Квинта, там вовсе не так плохо, как рассказывают. Нет, нас не унижают цветные. Мы жили вместе с зебрами и окапи большой общиной, на нашей собственной, купленной в рассрочку земле. Мы дрались с соседскими земными! Всякое бывало, но в школе они уже признавали нас. Я подружилась с жеребчиком по имени Синегривый! Мы и сейчас пишем друг другу, только письма с попутными планёрами ну очень долго идут.

— Потише, глупые, — Джин попросила.

Крупно дрожа, она приблизилась к жеребцу и его кобылке, протянула копытце. Кивком он разрешил ей потрогать, и она коснулась: сначала горячего бока близняшки, раздувающегося в частом глубоком дыхании, а потом и большого выступа на её животе. Очень мокром, горячем и скользком животе, где вся шерсть спуталась комками. Джина отступила, не решившись дальше тревожить такую красоту.

Любовники сменили позу, продолжая теперь боком на коврике, где кобылка лежала в крепких объятиях, закинув свободную заднюю ногу на пояс жеребца, а он брал её под углом, проникая ещё глубже. Медиальное кольцо вжималось и продавливалось в щель, наружу выталкивая клитор, а выступ на животе смещался в сторону, сильно отжимая изнутри её правый, далеко оттопыренный сосок.

— Квинта, там на месте старого Хуфа строят большой город, а вокруг него уйму меньших городков. Там тоже было очень много погибших, там повсюду развалины, но теперь их сносят, а поля разравнивают вот такими огромными бульдозерами и тракторами. Они не такие сволочи, какими кажутся. Они знают, что у них много свободной земли, и раздают её всем, кто готов выращивать хоть что-нибудь. Потом эту кукурузу сушат, собирают на большие сухогрузы, везут сюда в Столицу и продают нам…

— Можно твой фотик? — Джин обратилась.

Чуть помявшись, кобылка убежала, а вернулась с большим футляром, из которого долго и очень осторожно извлекала новенький плёночный фотоаппарат. Джин шепнула: «Я умею», — но кобылка оторвала копытца только тогда, когда нос прижался к носу, а сама Джин дыхнула ей в лицо. Фотик красиво щёлкнул, когда она вложила свежую катушку с плёнкой; чуть сверкнул, когда настроила яркосвет на вечернюю вспышку; а затем принялся щёлкать снова и снова, пока она в каждой позе и под каждым углом снимала так красиво трахающихся друзей.

— Это не очень-то вежливо… — Арики фыркнула, да и снова обернулась к Квинте. — В общем, я к тому, что может, ты хочешь попробовать? Мы с папой поможем! Я напишу Льдинке. Там всё честно, там даже в Школу дружбы никого не заставляют ходить. Просто, ты так хорошо справляешься с нашим огородом, а там у тебя будет свой собственный. И свои почтовые гуси, которые будут летать с письмами для твоих друзей.

…

— А зачем тогда вы вернулись? — Квинта спросила тихо.

— Ну… так надо было. Здесь наш дом, здесь наша родина.

Кобылка повела взглядом, обернувшись к отцу. Тот кивнул.

— Ну, там нехорошее творится на границе. Наши нападают, они отвечают. Там тоже полно вояк, озверевших от безделья. И не все пони настолько добрые, чтобы терпеть прилетающие в Хуф ракеты. А вдруг яд? Вдруг жар-бомба? Сбивать удаётся не все и не всегда.

— Простыми словами, — жеребец поднялся, снимая с члена тихо заскулившую кобылицу. — Эквестрия хочет собрать своих сволочей, наскоро сколотить батальоны и услать куда подальше. Чтобы здесь, на краю мира, моча сожрала говно.

Арики поморщилась, а потом подошла, зубами выхватила фотоаппарат. Она спрятала его, но под злым взглядом отдала плёнку, после чего юркнула обмывать натрахавшуюся до одури сестру.

Жеребец продолжил:

— Мы не настолько предатели, чтобы смотреть за очередным геноцидом с той стороны. У нас есть поддержка, есть деньги от диаспоры. А я, единственный в Кладже, закончил в Эквестрии высшую офицерскую школу. Если слова не помогут, ополчение приграничных племён будет хорошим аргументом. А если и этого окажется недостаточно, что же, будем воевать.

Квинта молчаливо зависла, Арики пригорюнилась, а Джин сжимала в зубах пластиковую трубочку с плёнкой. И, честно, на эти разборки одних злодеев с другими ей было глубочайше насрать. Все такие серьёзные. Все сидят за большими чёрными столами и кричат: «Ты виновата! Ты помогала плохим!» — «Нет, хорошим!» — «Нет, плохим!» — а потом бьют, страшно бьют, пока не слезает шкура, вволю сливая в уцелевших всю накопившуюся злость.

В банде Горелых было такое испытание для новичков. Кто готов вволю потрахаться, а потом подраться — тот хороший. А кто, наоборот, сначала бычит — пусть идёт нахер. Это — плохой.

Квинта была исключением. А синеглазый жеребец рядом… наверное, неплохим.

Его, кстати, звали Нир.

* * *

Между тем жизнь продолжалась. Поднималось Солнце, и Квинта в толпе своих пернатых уже натирала кабачки; начинался полдень, и Тето выползала из дома, едва переставляя копыта, а жеребец подзывал её сестрёнку, чтобы вылизала блестящий на Солнце член. Приходил вечер, и они все вместе убегали за бобами к большому деревенскому тандыру, мазали арахисом ячменные лепёшки, засыпали в тыкву распаренный рис.

Квинта готовила вкуснейшую морковную соломку, Нир рассказывал истории, да и Джина, внезапно для самой себя, тоже начинала говорить. Она рассказывала о маме, которая курила до хриплого голоса и иногда кричала на неё. О других в племени, которых они с мамой любили побесить. О ребятах из банды, которые были хорошими со своими, но не очень-то добрыми к остальным. О городе, который снова загорелся, а потом все принялись искать виноватых, вместо того чтобы снести к пустынным гулям всю эту груду тухлых дощатых хибар.

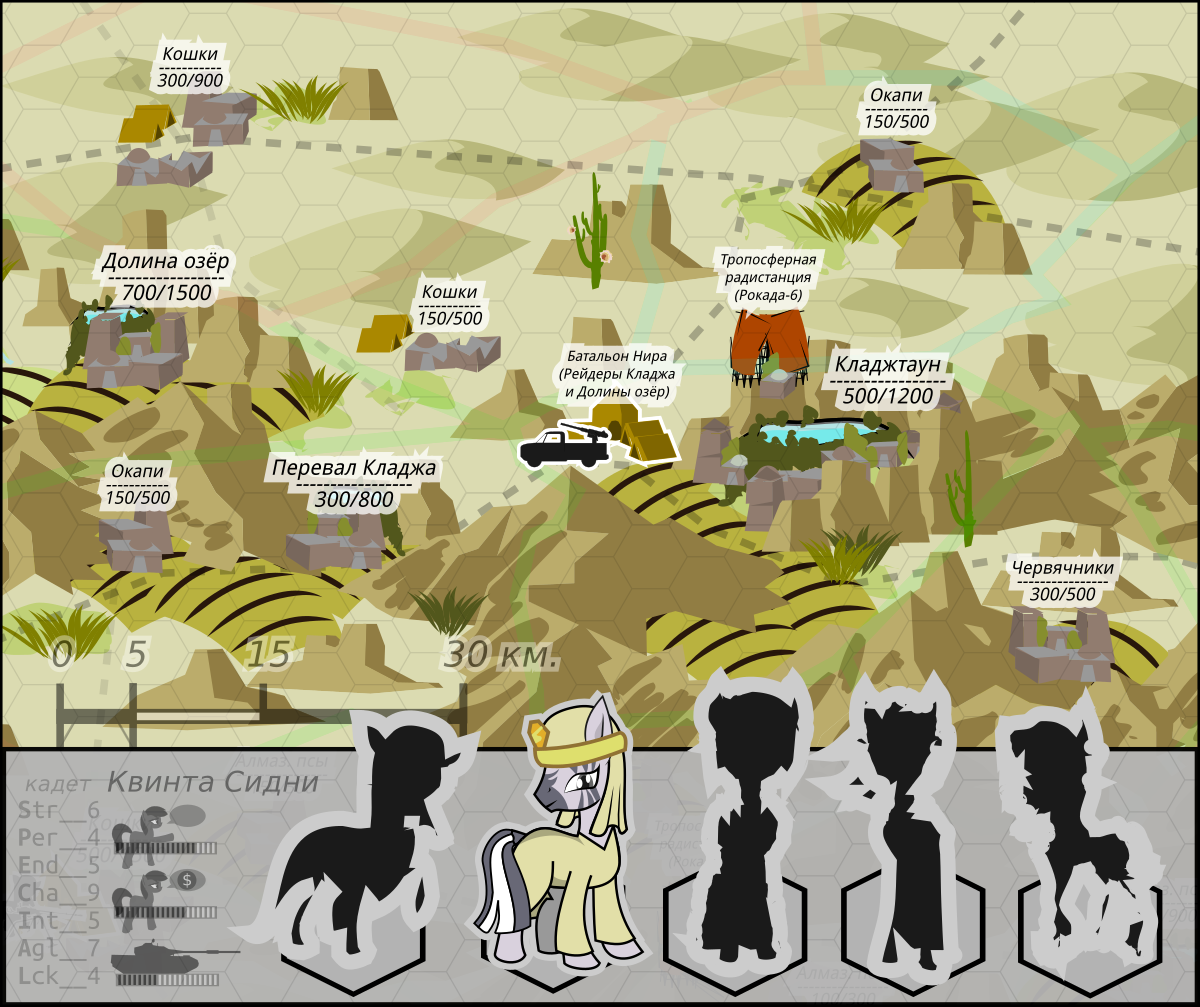

Было местами грустно, но уже не до слёз. Нир поделился с ней своими книгами по полевой хирургии — жуть какими сложными — но Тето помогала переводить. Столько писанины, аж челюсть болит. Квинта начала понемногу учить эквестрийский, а Арики играла с ней в сложные понячьи слова. Наконец, то и дело пищала рация, а когда жеребца не было дома, им приходилось самим отвечать на шифровки и двигать по большой настенной карте булавки и цветные бумажные значки.

Синими были пони. Красными столичная армия. А зелёными — все окрестные племена полудиких окапи, алмазных псов и белохвостых котов. Здесь же, в штабе операции, они должны были сделать всех зелёных красными, чтобы синие одумались и не пришли.

А потом в эту идиллию влезли жеребчики.

У них ведь мышление простое. Красивая кобылка? Красивая. Экзотичная? Экзотичная. Ухоженная? Не то слово. С нежно спадающей на мордочку гривой, лоснящейся шерстью и завитым хвостом. Совсем не то, что местные замарашки. Значит интересная. Значит хочется. А вдруг научилась чему новому? Надо натянуть.

Жеребчики приставали — здесь это норма — но сестрёнка слала их к цветным чертям. Они упрямились, мол, это наше патриархальное право, но сестра лягалась, разбивая носы. Наконец, суженный заглядывал к жеребчикам, и они вдвоём подсматривали, как те красиво ласкаются, а тот, сверчками покусанный, который ещё полгода назад до визга драл сестрёнку, сам изгибается в копытах старшего жеребца.

От жеребчика до кобылки, у рейдеров, право же, недалёкий шаг.

Ага, в Кладже было два сословия: огородные окапи — которым тереть кабачки и вылизывать помидоры; и пустынные окапи — которых звали рейдерами, и которые отпугивали кошек, или указывали место зазнавшимся псам. Все жеребята сплошь были огородными, разумно предпочитая тыкаться друг с другом, играть в ракушки и есть вкусные пироги, а не бить боксёрские груши и стрелять из громких противопегасных винтовок, от которых уши сжимаются и начинают нестерпимо болеть.

Вот только огородные, ещё не значит трусливые. Наказание жеребчиков не отпугнуло. Все смеялись и бодались мордами, пытались утащить сестрёнку в кусты. И так день за днём, неделя за неделей, пока полумесяц на небе дважды не сменился полной луной.

— Они меня выебут, — упала Квинта дома, после очередного огородного дня.

— Зальют тебе спермы полную матку.

— Они вообще конченые, — сестрёнка лежала на ковре, широко раскинув задние ноги.

— Будут трахать тебя до рассвета, пока не приползёшь с белым следом по земле.

— Какого хуя вы терпите эту хрень?! — сестра вскочила, резко обернувшись, — Какого хуя… а?!

Она долго смотрела на жеребца, видно осознав его предыдущие ответы. Покраснела. Открыла и закрыла рот. А затем послышался стук в окно, показалась покусанная сверчками морда, и сестра прижала разом оба копыта к лицу; и упала, заплаканной мордочкой о подушку, хвостом закрывая залепленную пластырем щёлку, которую теперь ещё и прикрывала плащом.

— Почему ты не защищаешь меня?

— Честно? Ребят уважаю. Мне бы не понравилось, если бы близняшек забрал в личное пользование какой-то там взрослый хуй. Так и пользуемся по очереди. Писечки у них небесно хороши.

— Полный пиздец.

— Вежливость, Квинт!

Сестра стала чаще ругаться, да и жеребчики, подражая ей, тоже. А злодей со своими близняшками только ухахатывался, изредка предлагая им с сестрёнкой то потрахаться, то отчалить в Эквестрию — с которой, на секунду, два шага до войны! — то расслабиться, раздвинуть ножки и наделать местным жеребчикам кучу маленьких зебра-капи, которые вырастут здоровыми и сильными, и которых полюбят все.

— Я так не могу, — сестра вновь застонала.

— Да ладно тебе, тогда просто закинься противозачаточными и хорошенько всех обслужи,

— Грррр…

Рейдерский гловарь заговорил громче, подойдя к окну.

— Ребята взрослеют. Скоро им станет тесно в родном ущелье, настанет время повидать мир. Эти подростки научатся пробегать мили ночью, следуя привязанным к хвостам тусклым фонарям, а в полдень прятаться под засыпанным раскалённым песком плащом. Научатся пить из мякоти кактуса и сырыми есть пустынных сверчков. Научатся доверять жизнь друг другу и идти к общей цели изо всех сил.

Жеребец ухмыльнулся:

— Как думаешь, Квинта, какая у них общая цель?

— Повидать мир? — она простонала.

— Ха, громкие слова! Покрыть кобылок в соседней деревне. А самых красивых притащить домой.

Сестрёнка захныкала, сжавшись в большой полосатый клубок.

— Серьёзно, Квинт, назови хоть одну причину в наших жопах идти за тридевять земель? За тем же ячменём и арахисом? За медными бирюльками? За железяками, большинство из которых давно хлам? Или за славой и подвигами, которые спасут от деградации оба племени, а кроме того воспитают защитников из самых честолюбивых жеребят.

— Ебучие окапи…

Сестрёнка закрыла копытами уши. Мол, не вижу, не знаю, знать не хочу! Но жеребец только ухмыльнулся, подойдя к ней и положив копыто сначала на бедро, а когда она решила всё же не брыкаться, начал поглаживать чуть поблёскивающую влагой щель.

* * *

Он ласкал сестрёнку, продолжая говорить:

— Главное достоинство в том, что мелкие кобылки выносливы. Мало весят, немного пьют. Слушаются старших. Привыкли отдаваться всем и каждому, а их незрелые, но уже подготовленные петельки очень приятно ебать. Они хороши и для продажи, когда в племени излишек голодных ртов, и для манёвра ресурсами, когда есть шанс новые земли для себя застолбить.

— Прекрати…

— Это незабываемо, когда неделями следишь за соседним селением. Изучаешь всё. Их систему огня и наблюдения, устройство ловушек, лица проверяющих их кобылиц. И младших кобылок тоже, выискивая цель. С товарищами ты делаешь три управляемых планёра, долго правишь их и долго испытываешь, на каждый ставишь самодельный электродвигатель, передатчик, фонарь и искру. А старшие сначала смеются, потом присматриваются, наконец начинают помогать.

Сестрёнка подняла уши.

— Каждый планёр издали очень похож на кружащего пегаса. Они взлетают в сумерках, заходят по ветру с восходящего Солнца. Дымовые гранаты сыплются на село. В ответ стрельба, направленные взрывы шрапнели, алый и чёрный дым. А мы уже крадёмся вдоль дымной полосы. Оглядываемся. В суматохе никто не разбирает своих и чужих жеребят. Вот и кобылки в противогазах, которых ведут к убежищу. Узкий, увешанный редкими яркосветами тоннель. В конце которого местные жеребчики с единственной винтовкой, их ошарашенные рожи, и наши прекрасные трофеи, испуганно мычащие из мешков.

Уши сестры опустились.

— А дальше бегство, долгое бегство через пески и скалы, где мы чище пустынных кошек заметаем следы. И убежище, куда мы натаскали десятки корзин бобов и ямса, а из стены древнего грота бьёт солоноватый родник. Кобылки наши. От ушей до хвоста наши. И они смотрят большими круглыми глазами, правда не на нас, а на свежую воду и долгожданное рагу. «Это не по правилам!» — ноет самая храбрая, а я отвечаю, что хрена вам, правила здесь устанавливаем мы.

— Правила? — Квинта подобралась.

— Да. Не у всех же такие стальные яйца, чтобы как цёлочку разорвать оборону целого городка. Все ждут сезона, ждут своих кобылок на дальнем поле, за мешок ямса гоняют кошек. И смотрят в тихом бешенстве, как же жёстко они сосут у местных жеребят. Но если есть в обороне изъян, что же, сами виноваты. Все ваши кобылки принадлежат нам!

Сестрёнка задрожала, когда копыто жеребца начало ласкать её сильнее, далеко оттягивая розовые складки и поглаживая кромкой внутри. Его член быстро поднимался, а она, оцепенев, смотрела на него.

— Наши маленькие жертвы хнычут, конечно. Они к такому не готовы. Они такого не ждали. У них свои жеребчики в городе и нет ещё висящих с их «долгом перед общиной» старших кобылиц. Но я обещаю девчонкам незабываемые ощущения, а потом приношу большую тыкву и до синего оттенка засыпаю в неё эхион.

— Пряность? — Джин подошла ближе.

— Сильный энтактоген. В малых дозах его добавляют в пищу проблемным кобылкам. Да, Квинта, тебе тоже. Не считая той же аханты, которую дают понемногу, чтобы сдержать слишком ранний эстус у кобыл с недовесом. Вроде моих близняшек. Моя любимая, кстати, тоже была из таких.

Нежно массируя совсем поплывшую сестрёнку, он принялся рассказывать, как у испуганных кобылок сузились зрачки, а на мордочках появились поначалу застенчивые улыбки, как они несмело отвечали на поцелуи, а уже через неделю на спор заглатывали член самого крупного в банде жеребца. Как они кричали, принимая сразу по двое, а потом тянулись к тыкве с вином и коробке с лечебными зельями, когда неготовое к уже почти взрослым жеребцам влагалище начинало болеть.

Так-то в местных жопах считается, что для основания нового племени многое не нужно. Запас зерна — чек. Источник воды — чек. Хорошая банда рейдеров и пленные кобылицы — чек. Всё остальное приложится. Раньше так оно и было, когда над головами кружились пегасы с их хлор-фосгеновыми геноцидами, а кошки с алмазными псами подъедали целые города. Но времена-то изменились. Банду Кладжа сначала долго материли по рации, обещая развесить в клетках вдоль всей Долины озёр, а потом упрашивали вернуться. Найти-то не смогли.

Обычно находят. Обычно устроившиеся у поселения рейдеры гораздо нахальнее. Тащат кобыл с полей и дружно трахают, а те в ответ приносят им что-нибудь вкусное. Приводят своих дочерей, как только у тех начинается первая течка, а возвращают хорошо разъёбанными, большеглазыми и крутобокими. Наконец, воспитывают в должной атмосфере взрослеющих жеребят.

Как и тех, кто сам убегает к рейдерам в жажде приключений, так и других, кто отчаянно бесится, защищая любимых от чужаков. Военные учения сочетаются с игрой, игра с ревностью, а ревность с разбитыми сердцами, ранними беременностями и болящими крупами. Звереют все.

Наконец, рейдеры возвращаются, гордо ведя по Кладжу беременных кобылок, красные морды которых смотрят в песок, а на шеях поблёскивают украшенные медью ошейники.

Один из которых Квинта уже носила. Жеребец настоял.

— Пожалуйста, хватит, — сестрёнка попросила, когда член прижался ей о бедро.

Нир продолжил поглаживать.

— Тебе пора решить, сильная ты личность, или слабая. Я думаю, что пересилил себя, когда у этой рации умолял пони помочь любимой, пока та плакала, оставляя кровавые пятна, и никак не могла родить. Честно, Квинт, я не знаю, в чём твоя сила. Делай что хочешь. А если ничего так и не решишь для себя, то я сначала тебя отымею и оставлю рядом, если тебе понравится. Если не понравится, то отправлю в Эквестрию и договорюсь с Льдинкой, чтобы она оформила на тебя нашу с близняшками хижину и красивый участок земли.

— Правда? — сестра настороженно оглянулась.

— Сейчас ты спросишь. А можно ли как-то и обойтись без изнасилования, и домик получить? Думаю, можно. Но это будет уже сильным поступком. А выебать хочется. Подсказки я оставлю при себе.

* * *

Так закончился очередной месяц и потекли следующие, ведь в Кладже, как и вообще на пустошах местного хреноземья, никто не любил спешить.

Джин отобрала фотик у Арики и щёлкала сверчков в своё удовольствие, сестрёнка копалась на огороде, а её суженый всё сидел у рации со своими шифровками, пытаясь помирить люто ненавидящих друг дружку кошек и алмазных псов. Получалось плохо, так что он лютовал, а бедолаге Тето доставалось: то резким ударом хвоста по крупу, то членом, то окриком и ремнём. Вдоволь накричавшись и надрыгавшись копытцами она снова делала своего жеребца довольным, а Джин помогала ей.

Не писечкой, конечно. Она невзначай крутилась, поднимала хвост, но ему вообще было пофиг, даже не вставал. Ну, все такие. По крайней мере она могла помочь героической кобылке: то давая капельки обезболивающего, а то и смазывая натёртые места нормальной лечебной мазью, а не тем жалким «детским кремом», который с ромашками на тюбике, и который она привезла аж из понячьей страны. Пони, вообще, начисто ебанутые создания, раз используют для секса с жеребятами не густую и жирную основу для обезболивающего, а пустой водянистый крем. Впрочем, что с них взять.

Квинта чуть расслабилась, наконец-то поверив, что вот прямо здесь и сейчас её насиловать не будут. Не хочется, не нужно, да и вообще лениво. «Сама к нам попросишься», — отмахнулся жеребец, делая ей очередной эротический массаж. Которому она наконец-то стала полностью отдаваться: и раздвигая задние ноги навстречу его большому копыту, и подмигивая клитором в ответ на касания, и даже слегка посапывая, когда он гладкой кромкой приоткрывал половые губы и начинал ласкать щёлку изнутри.

До оргазма, впрочем, сестрёнку он не доводил, всегда оставляя страшно мокрой, красномордой и неудовлетворённой. И только ухмылялся, ничуть не скрывая, что в этом-то и заключается план.

— Хочешь стать рейдером? — однажды предложил жеребец.

— Винтовку дадут? Хочу! — офигела сестрёнка.

— Не хочет, — буркнула Джин.

Это замануха, разве не ясно?.. Как в столице. Мол, иди в имперскую армию — прославишься, разбогатеешь, повидаешь мир! А потом возвращаешься больным стариком с пятью дочерьми по всему свету, которые дружно треплют нервы; с женой, которая обворовала и сбежала, оставив на попечение чужого жеребёнка; и с тыквой вина вместо подушки, кроме которой тебе уже и не нужно ничего.

Сестрёнка накинулась на неё. Мол, заткнись дура, ты ничего не понимаешь! А жеребец признался: «Да, есть такая хуйня». Огородный окапи ещё может стать рейдером, а вот обратно — едва ли. Затюкают. Засмеют. Из рейдеров путь в один конец.

Квинта всё-таки попыталась, но неделю побегав по пустыне наравне с близняшками, свалилась у порога и на все вопросы только мотала головой. Мол, не хочу кактусов. Не хочу больше сверчков. Не могу, не буду, не хочу сверчков…

— Хочешь потрахаться? — предложил жеребец, делая сестрёнке массаж.

— Не хочу, помешанный.

— Забей уже на эти игры в статус. Я же вижу, как тебе нравится принимать заботу. Обещаю, что тебе дико понравится благодарить в ответ.

— Не хочу!

Сестрёнкиной возражалки надолго не хватило. Нир отправил близняшек с жеребчиками на очередные учения и занялся ею всерьёз. Он делал массаж, гуляя копытами по всему её телу, часто останавливаясь на сжатых ягодицах, а перевернув на спину поглаживая соски. Его член стоял колом, а с конца на живот сестры падали частые прозрачные капли. После массажа он её крепко обнимал.

Сестра дрожала, лёжа спиной на мускулистом жеребце, а его дубинка пульсировала сверху, от солнечного сплетения до груди смачивая шерсть каплями и в обе стороны отжимая напряжённые соски.

— Это нечестно, — бормотала Квинта, закусывая губу.

— Не бойся. Погладь его.

Она тянула копыта, осторожно касалась, а жеребец, дав ей немного привыкнуть, прижимал копыта собственными, заставляя водить вверх и вниз. Прозрачные капли ручейком стекали на шерсть сестры, неровная по краю шляпка пульсировала, а дальше ждало лишь небольшое сужение до медиального кольца и расширение к основанию. Как голень сестрёнки и как её бедро.

— Тебе нужна взрослая кобыла, — высказалась Джин.

— Наскучили. Мне нравится насиловать жеребят.

Скользко поглаживая сестру пенисом, он объяснял. Мол, у рейдеров богатый градиент мировоззрений: для одних насиловать жеребят, это хорошо; для других насиловать жеребят, это правильно; третьи знают, что изнасилование жеребят делает их сильнее; а четвёртым просто нравится насиловать жеребят. А чтобы удобно было насиловать, жеребята в Кладже общие, и живут своим дружным табуном.

Вот рождается пара близняшек, мило сосут молоко из бутылочки, тыкаются носиками ко всем взрослым вокруг. А те и не против, они до смеха облизывают близняшек длинными языками, расчёсывают частым гребнем, обнимают перед сном. Младшие жеребята собираются тоже, чтобы угостить вкусным рисовым шариком, или вместе в ракушки поиграть. Все знают, что это не просто соседские дочки, а две новые писечки в жеребячий гарем.

Языками их подготавливают, а как только кобылки сами начинают намокать и тянуться навстречу, затаскивают на большой пушистый ковёр. Так они становятся любимыми игрушками для младших, а потом и для старших жеребят, и рано узнают, что если хочется приятного, достаточно только подбежать к жеребчику, поднимая хвост, а потом за приятным следует ещё и угощение, и тёплые объятия на ночь. Ну и жеребчик тоже может захотеть приятного, тогда нужно лизать, проглатывая до последней капли, а потом сбегать за печеньем и уже самой угостить.

Одни хотят слишком многого, почти ничего не давая взамен. Другие отдают слишком многое, не думая о себе. Но жеребячий табун под присмотром взрослых для того и существует, чтобы первых стыдить, пока не поймут выгоду сотрудничества, а о вторых заботиться, чтобы берегли себя.

А ещё для того, чтобы жеребята с малых лет следили за здоровьем друг друга. Чтобы знали, как сделать массаж, прощупывая каждый лимфатический узел и каждый изгиб живота, поскольку только так и можно найти опухоль на ранней стадии. Чтобы часто и с удовольствием вычищали друг другу шерсть от паразитов. Чтобы предупреждали колики регулярным промыванием, а ещё лучше делились друг с другом хорошей разнообразной пищей, ведь не каждая семья может дать ребёнку здоровый рацион. Чтобы сказали родителям: «Арики болеет, пожалуйста спасите её». — и те, вздохнув, отдали бы половину урожая, и вся община сидела бы без ужина, зато с живой Арики и её счастливо ласкающейся ко всем взрослым сестрой.

Поколения жеребят в Пустоши долго сменяли поколения взрослых. Многие умирали, но оставшиеся научились выживать.

Общины выжили. Нуклеарные семьи исчезли как пыль.

* * *

Жеребята разные. У каждого свои дурости, свои хотелки и своя лапша на ушах. Если потереть копытом, они скорее чёрные, чем белые: скорее хотят владеть, чем подчиняться, и скорее насиловать, чем отдаваться другим. Они не клянутся в вечной дружбе — хрена там — они просто трахаются друг с другом, любят друг друга и не хотят любимые писечки от себя отрывать.

Ну а некоторые мечтают, чтобы их оставили в покое. А другие отказывают им в этом праве, ибо покой в этих жопах, это смерть.

— Эка меня торкнуло, — оставивший сестрёнку жеребец потягивал компот из тыквы. — Простыми словами, Квинт, попробуй представить себя частью общины, а не самой-по-себе писечкой выше других. Вдруг понравится? Вдруг зайдёт? Чтобы всё было честно, смотри…

Он вернулся от радиостанции, держа пару поблёскивающих пластинок в зубах.

— Я договорился с Льдинкой. Это твой временный паспорт в Эквестрии, а настоящий оформят, если ты возьмёшь наш дом, обещаешь следить за отныне своим владением и до двадцатилетия никого не убьёшь. Лучшего я предложить не могу.

Квинта взяла пару пластинок, оглядела. Одну протянула. Джин долго смотрела на свою фотографию. Изрезанную, истерзанную, пегую. А потом перевела взгляд на белые крылья аликорна наверху.

— Нир, ты же знаешь, — Квинта вдруг обратилась к жеребцу по имени. — Я не брошу отца.

— Нет уж. Я не отдам нашего единственного инструктора-артиллериста. Что я буду делать без него?

— Ты!..

— Ты прекрасно знаешь, что он тебе скажет и куда пошлёт. Если что, паспорт я оформил в обход его воли. Мне и так придётся месяц мириться не просыхая, после того что я сегодня натворил.

Он прижал копыто ей к груди, склонился ближе.

— Итак, девчонки, завтра прибывает попутный планёр. В добрый путь?

Квинта опустила голову и долго стояла так. Когда Нир ушёл — убежала. Сначала к гусям, затем в их запылённый фургончик поплакаться, потом к отцу на полигон. Но с ним так и не заговорила. Джин хотела напомнить, что, мол, «лучше смерть, чем к цветным» — но, чуть подумав, не стала. А что, если это тоже форма смерти? Полёт над родной пустыней; пегасы на крыльях большого планёра; зелёные-зелёные поля.

А что дальше — она не знала. Да и что сейчас, не знала тоже — по большей части ей было всё равно. Так и шла она за сестрёнкой от одного места к другому. Слушала, как та о чём-то неловко болтает с кобылами у большого деревенского котла; смотрела, как внезапно целует удивлённого жеребчика — хорошего и доброго, которого звали Кино — а потом обнимает его маленькую Люф. А на большой и неровной часовой башне движется стрелка, тянутся тени, начинается закат.

Всю ночь они сидели с друзьями на краю ущелья, свесив вниз задние копыта и бросая горящие хлопковые шарики на ветру. Люф что-то рассказывала, Кино тоже; потом прибежали близняшки, болтая о своём. А они с сестрёнкой больше молчали и ждали. Вот закончились сумерки; вот показалось Солнце; и вот с северной стороны на горизонте промелькнул синий огонёк.

К взлётной полосе зашёл фанерный планёр с четвёркой пегасов, приземлился, остановился у старого ангара, за которым возвышалось поле огромных тропосферных антенн. Заскрипел по песку кривой и косой погрузчик, загружая ящики с зебринской дурманящей травой.

Они смотрели, как Нир вышел на взлётную полосу, и разговорившись с пегасами терпеливо ждёт. Смотрели, как они пожимают плечами и прощаются, а наевшиеся местной перловки крылатые вновь поднимают планёр. Как его огонёк удаляется, чтобы прилететь снова через месяц, или чуть позже. Ведь и с той стороны мешают, и с этой стороны мешают, но взаимная выгода, пожалуй, объединяет мир.

Погрустневшая сестрёнка следом за ней возвращалась домой.

— Он прав, совершенно прав, — шептала Квинта. — Я не сильная. Я просто не могу. Я перестану себя уважать, если прогнусь вот так, накануне войны перебегая к врагу.

— Ты — сильная.

— А? — сестрёнка обернулась.

— Ты просто страшно упёртая. Я бы уже сто, тысячу раз под него нырнула. Показать тебе фоточки? Показать снова? Ты бы видела, какую охренительную жуть они там с Тето творят!

Сестрёнка поджала губы.

— Он её обижает.

— А ей — заебись.

Накопившуюся зависть прорвало. Когда они вернулись домой, Джин вытянула всю свою коллекцию фотографий и показывала их краснеющей сестрёнке одну за другой. Вот Тето сверху, и подтягивается на перекладине, а жеребец только слегка поддерживает её. А мускулы у неё просто потрясные. Вот Тето снизу, и дрожит в объятиях, а он берёт её снова и снова, нарядив в забавный костюм с крылышками и рогом на голове. А вот, где они оба кайфуют в вообще-то запрещённом для купания озере, наделав карабликов из дощечек и раскурив адмиральскую трубку на двоих.

— А твоя хвалёная Арики — тоже недотрога. Полизать может, потереться может, а чтобы подставить петельку, или хотя бы пончик, так нет. Жмётся. Чего-то боится. Или, кот знает, может у неё просто фетиш не на взрослых, а на кобылок, или на младших жеребят. Но она, блин, хотя бы попробовала. И не один, и даже не десяток раз!

Просто кому-то нравится, а кому-то нет. И не надо говорить, что, мол, кому-то и дерьмо из кружки хлебать нравится. Это другое! Да и вообще.

— Короче, или ты сделаешь так, чтобы он меня тоже выебал, или я нахуй убьюсь.

Сестрёнка смотрела на неё, открыв рот.

— Ладно. Забудь всё сказанное. Я не убьюсь. Слышишь? Не убьюсь! Просто наболело… Нахуй так жить.

Дожидаясь, пока Нир вернётся, они хорошо помылись и натёрли друг друга кунжутным маслом. Очень тщательно, в том числе и её саму. Ну а вдруг? Сестрёнка даже уложила ей гриву. А когда знакомые копыта застучали снаружи, Джин подтолкнула Квинту к жеребцу.

* * *

Осторожно сестрёнка приблизилась. Поднявшись на кромке копыт вытянула шею, заглянула Ниру в лицо. «Обидит, не обидит?» — Джин знала этот взгляд. И жеребец, наверное, тоже. Он положил большое копыто на затылок сестрёнки, снял её очки, притянул, поцеловал. Сначала просто в губы, затем со скользящим по сжатым зубам языком, и наконец заставив сестрёнку открыть рот. Неумело она сосалась, а жеребец показывал, как отвечать на ласки собственным языком.

— Теперь иди ко мне.

Он подвёл её к ковру, сам устраиваясь на спину, притянул к себе. Морда сестрёнки оказалась между больших как тыквы яиц, а задние ноги на плечах жеребца. Он прижался носом к её промежности, обернул хвост вокруг копыта; а затем одним сильным движением проник языком. Сестра вытаращилась на стену, широко открыв рот.

Джин дала ей деревяшку в зубы, чтобы не прикусила язык.

Квинта резко дышала, пока жеребец ощупывал её влагалище до самого предела. Принялась сопеть, когда обхватил губами клитор, а затем коротко, очень коротко застонала, что означало тот особенный миг. Её ноги ослабли, круп упал на грудь жеребца. А он продолжил вылизывать, крепко прижимая. Вскоре он заставил её кончить снова, сильно изгибаясь спиной, и снова, среди брызг выстреливая в неё длинным и сильным языком.

— Ау-ау! Больно! Стой!!!

Он не остановился, хотя и продолжил нежнее. Обхватив её, держа крепко, массируя бока — и плавно вылизывая, с каждым разом касаясь клитора шершавым кончиком языка, а затем проникая внутрь, но не так сильно и не так глубоко. Квинта тяжело и часто дышала, мотая головой.

Их взгляды пересекались, и тогда в глазах Квинты мелькало то особенное выражение. Рухнувшие надежды. Из всех фотографий она смотрела только те, где Нир с Тето играли. Не превращая секс в игру, а просто делая разрядку для утреннего стояка частью чего-то более важного. Обнимашки, шашки и карты, догонялки. Дикие гонки вдоль огорода и дальше в пустыню, откуда Нир возвращался покусанным, а Тето с гирляндой сверчков, весело болтающая копытцами у него на спине.

Сестрёнка смотрела на неё. «Я хочу другого. Скажи ему!» — это она говорила взглядом. «Я хочу именно этого», — возразил бы жеребец. Когда кому-то хочется, а кому-то не хочется — всё решается силой. Ну, или уговором, взаимной выгодой, или этим… консенсусом — когда все признают слабости друг друга и находят золотую середину, чтобы радовать больше, чем обижать. «А вы найдёте?» — хотелось спросить. Но Джин уже знала ответ: «Едва ли».

Может, самой для них поискать?

Всё было бы иначе, будь сестра уродиной на её месте, а сама она ухоженной кобылкой под красивым жеребцом. О, они бы устроили! Такое-то веселье! Такой-то кайф! А уродина рядом грустила бы, грустила, грустила — зачем-то предлагая сбежать. Наконец, она не вернулась бы домой: она бросилось бы с утёса, не выдержав одиночества. Такой характер, такая душа.

А ей самой — заебись. Можно даже взять фотик и ухмыльнуться сестрёнке, щёлкая её заплаканное лицо.

Не слушая возражений, Джин фотографировала её всю. И эту испуганную мордочку, и эти напряжённые бока. И клановую татуировку старкатерри, которую они сделали с помощью Нира; и тонкий, украшенный медью ошейник, который поблёскивал в заглядывающих из окна полуденных лучах.

И вот ласки становятся глубже, гораздо глубже. Вот на животе сестры проявляется рельефная точка, сдвигаясь то к правому, то к левому соску. Сотни раз сжимавшая зубы под очередным жеребчиком Квинта вдруг заскулила, бодаясь носом о яйца жеребца и загребая ногами ковёр. Точка давления на её животе сдвигалась дальше, пока на очередном взрыве брызг не скрылась полностью, а крик сорвался на единственную ноту, перешедшую в кашель со стекающими на яйца жеребца нитями слюны.

Тело сестры расслабилось. Закапали слёзы. Частые, глубокие вдохи следовали один за другим.

— А ведь не разработали толком. Слабаки, — жеребец оторвался, вытирая полотенцем лицо.

Джин приблизилась.

— Сегодня изнасиловать побоялись. Завтра понячьи мультики смотрят. Послезавтра нас пегасы ебут. Нахуй такое будущее, Джин?

Он обратился к ней?!..

— Я… не знаю.

— Я знаю, что ты прячешь скальпель. Ты храбрая умница. Коробку из под стола принеси.

— А? Сейчас.

Она бросилась к столу с радиостанцией, вытянула коробку с патронами, на что последовал окрик «Другую!», оттащила пулемёт и докторский саквояж. Наконец нашёлся длинный красный футляр с лентами, который жеребец тут же принялся открывать.

Шесть чёрных гладких штуковин лежали там. Один вибратор маленький, как у того картавящего жеребёнка, другие больше, больше, и ещё больше. Как у подростков, под которыми сестрёнка постанывала; как у сверчкового жеребчика, заставившего её плакать; и как у типичного взрослого, без которых обошлось; и, наконец, почти такая же массивная дубина, как у обнимающего сестрёнку жеребца.

А ещё там были ремешки, лямки, завязки — и поблёскивающие в свете лампы камешки искр.

— Для близняшек покупал, — жеребец объяснил. — Они были младше, так что до последнего дошли только за год. Признаюсь, что есть ещё одна причина, почему мы уехали. В Эквестрии безумно сложно насиловать жеребят. Все давят на диаспору, буквально все. И сверху, и со стороны соседних общин. Одни бесятся, будто это их детей обижают; другие умничают, так что приходится пояснять за нашу высокую культуру; с третьими помогает только вооружённый паритет.

— Мы беззащитные, — Джин пожаловалась.

Жеребец заглянул ей в глаза, поворачивая над собой оцепеневшую сестру. Теперь её заплаканная мордочка прижималась ему к груди, а ярко-алая щель с узкой открытой дырочкой легла над членом. Соки оставляли на его рельефе блестящие следы.

— Мы беззащитны… ну, в том смысле, что неравные. Ты обижать нас можешь, а нам нечем обидеть тебя.

— Принеси кобуру, пожалуйста.

— А?..

Оружие висело у пыльника на входной двери. Она принесла его, а потом и коробку с патронами, которые жеребец приказал зарядить. Это было глупо. Она всё равно не стала бы стрелять или размахивать лезвием, чтобы её убили потом как бешеную кошку, а сестра осталась бы одна. Джина объяснила это, но Нир только отмахнулся, мол, бери.

Поглаживая сонную сестрёнку он рассказывал, что тропосферная радиостанция, ретранслирующая передачи от укреплений Рокады-девять до самой Зебрики, это одно из главных сокровищ Кладжа, а пони по ту сторону границы постоянно слушают переговоры. Если будет плохо, достаточно только сказать. И да, они там настолько безумные, чтобы из-за одной умирающей кобылки и её кричащего жеребчика послать в возможную ловушку роту по уши вооружённых солдат.

— Это не помогает, — она поморщилась. — Лучше смерть, чем к цветным!

— Приятно, когда понимают. Мы беззащитны. Я раздам вам оружие, а лидеру дам право говорить на совете. Как думаешь, всё станет честнее, если жеребята начнут размахивать винтовками перед лицами тех, кто обижает их?

Джин заглянула в изучающие её глаза.

— У меня неполный взвод. Мы тянем полутысячное племя. Если создать ополчение, это даст нам ещё одну отсрочку перед бурей. Пони не склонны стрелять в размахивающих оружием детей. Я бы хотел, чтобы ты стала их лидером, потому что если что-то случится, ты не поведёшь их на смерть. Я помогу.

Невидимку в жеребячьи лидеры. Не смешно. Но она не знала что ответить, просто опустив взгляд и потирая между копытами револьвер.