Fallout Equestria: Фильмография Пустоши

Глава третья «Причина для войны»

* * *

Приближалась война, и это уже были нихрена не шутки. Планёрные маршруты закрылись. Совсем. Сначала с этой стороны кто-то пустил ракету, потом с той стороны вдруг поймали своих же пегасов, которые везли лечебные зелья в обмен на весёлую траву. Их разжаловали, вышвырнули из армии — и больше в Кладж уже никто не прилетал.

Начались помехи. Квинта включает рацию, готовится передавать, а с той стороны как заорёт:

Equestria, the land I love

A land of harmony

Our flag does wave from high above

For ponykind to see

Equestria, a land of friends

Where ponykind do roam

They say true friendship never ends

Equestria, my home

Да таким похожим на её собственный голосом, что в первый раз Квинта просто оледенела. Пришлось долго успокаивать, угощать солёной пшеничной соломкой, тыкаться носом в лицо. Не то, чтобы сестрёнка стала такой уж пугливой, просто боялись все.

В город привезли зенитные установки, чтобы защищать антенны. Они теперь стояли снаружи, эти довоенные чудовища, обыскивая небо выставленными на длинных кабелях радарами, и изредка шевеля многоствольными пушками из-под чехлов. Они смотрели вверх, но Джин всё равно боялась проходить рядом. Она видела, как такая штука убивает друга, просто распилив всю стену, и всех тех, кто прятался за ней.

А Нир радовался как совсем мелкий жеребёнок.

— Трусиха, глупая трусиха, — он шептал, обнимая сестрёнку. — Мы начинали со взвода, а теперь у нас и миномёты, и зенитная батарея. Подтянем кошек, и будет разведка. Вооружим псов, и будет полнокровный батальон. Батальон, что в составе бригады, а бригада в составе дивизии. Они не ждут такого противника. Они отступят и наконец-то покажут всему миру, что Эквестрия уже не то чудовище, какой была в довоенные времена.

Он начал больше говорить. Жесты стали резче, походка быстрее. Тето жаловалась, что ей уже не хватает десяти капель обезболивающего, да и с синяками на крупе не очень-то удобно ходить. Старшие кобылы тоже начали расспрашивать: мол, что это у вас кобылка такая потрёпанная? А вторая всё время какая-то дёрганная. А третья повсюду бегает в балаклаве. А четвёртая с во-от такими вот кругами под глазищами падает с ног.

Так надо, ёпт! Лично ей в балаклаве очень нравилось. Вуу! И уши закрываются шлемом. Вууу! И на груди щёлкает кобура. Вууу! И с коротким лязгом оружие уже на взводе. Крепление опирается о грудь, мушка перед взглядом, а правое ухо с петелькой уже готово дёрнуть спусковой крючок. Она часами стояла перед зеркалом, вскидывая и снова пряча револьвер. Сестрёнку это пугало.

— Слушай, Квинт, мне приходилось стрелять. Знаешь, какие у нас в туннелях были сверчки? ОГРОМНЫЕ! Такого и пуля не сразу берёт. А ещё они плюются. Блядь, как же они плюются. Пожар, плети, всё это мелочи. Я бы улыбалась себе в зеркале, если бы не блядские сверчки. Поэтому, Квинта, я тебя умоляю, если вдруг окажешься в туннелях второго бункера, выбрось свои очки нахрен, и хоть отдайся, но добудь себе забрало на шлем.

Круто звучит? Круто же?! Она ухмылялась сестрёнке, облизывая неровные губы, а та просто смотрела большими как блюдца глазами. Шлем она носила — если напомнить — но чуть какая пробежка, сразу же норовила стянуть. Мол, голова потеет, а грива потом как сосульки. Нир рассказывал ей об осколках, показывал фотографии, даже обещал дать в нос, если на учениях увидит без шлема; но всё побоку, так и носила за спиной.

Зато вечером, когда беготня на полигоне заканчивалась, они возвращались и все вместе падали в подготовленную старшими кобылицами большую горячую ванну. Ужинали они прямо там же, роняя в воду хлебные крошки и кусочки быстро расползавшейся жирными пятнами арахисовой пасты. Всем на всё было наплевать. Нир устало тыкался со своей любимой Тето, Арики просто вырубалась, а они с Квинтой, если не вырубались следом за ней, пытались тренироваться.

Когда сестрёнка наконец-то решилась на самое храброе, в один прекрасный вечер пристроившись перед своим суженым с хвостом за спиной, оказалось, что мокрой как водопад петельки и одного только упрямства недостаточно. Не влазит. Вообще никак не влазит — ни в одно отверстие, ни в другое. И так больно, и эдак больно, а стоит чуть посильнее надавить, уже хныканье и слёзы рекой.

Облом? Облом. Так и сидела Джин со взятой у Кроки видеокамерой, уныло наблюдая, как сестрёнка пытается вылизывать, но даже в рот без кашля не может принять. И ведь старалась, не то что с теми жеребчиками, действительно старалась! Но маленькая, узкая, не получалось ничего.

— Да ладно тебе, недотрога, — погладил её Нир, когда сестрёнка совсем расплакалась, размазывая по щекам откуда-то раздобытую тушь. — Ты не представляешь, сколько Тето тренировалась, чтобы достойно мне послужить.

— Я буду! Буду тренироваться!

— Так вперёд.

Лично тренировать он поленился. Тето вежливо предложила, показывая, как на бёдра натягиваются ремешки, и массивная чёрная штука колышется под животом. Она поглаживала вибратор копытом, едва заметно улыбаясь, масло капало на пол. Ну а Квинта… это Квинта. Чуть подёргав ушками она решила вежливо отказать.

Впрочем, спустя месяц мучений с боксёрской грушей, скамейкой, скалкой, баклажанами и собственными копытами, сестрёнка прибежала просить помощи. Нет, не у Тето, а у неё самой. Теперь они с Квинтой страдали вдвоём.

— Ммм… да не раскачивай ты так! — ныла сестрёнка под снарядом. — Да больно же, говорю!

Фигу там. Больно ей не было. Когда этой полосатой больно, она поджимает уши, а когда включает нытика, тогда уши торчком. Они сначала пробовали тренироваться, как предлагала Тето, но получилась хрень полная. Кобылка на кобылке, и одна тыкает в другую — цирк ёбанный. Джин отказалась. Вместо этого она приспособила здоровенную боксёрскую грушу на тросе вдоль пола, а к низу этой груши крепко привязала вибратор. Не самый большой. И даже не просто большой. Но нытья всё равно было столько, что уши начинали болеть.

Она раскачивала боксёрскую грушу, а мокрая до копыт и крепко привязанная к лавке сестрёнка изгибалась. Страшно елозила крупом, так что как в тире грушу приходилось нацеливать; страшно брызгалась, так что каждый раз приходилось бежать в душ; и страшно пугала местных жеребчиков, которые каждый день подсматривали в окна и спрашивали: «За что она наказана?» — а когда узнали, что это её собственная поникапина идея, попытались избить.

Вот сверчками искусанный кричит: «Да ты там вообще охренела!» Он поднимается на дыбы, копыта летят ей в лицо. И она отступает, оборачивается, одновременно с ударом копыт о круп бросается наутёк. Она бежит, со всей дури, так что вокруг мелькают кукурузные початки и акации, а четвёрка жеребчиков следом. «Стой!» — они орут. «Хрена вам!» — она в ответку. И стоит чуть отвлечься, как копыто оказывается в ямке между камней.

Хруст, боль, падение. Не вывих, и даже не трещина — просто несильная боль. Она встаёт, снова бросается бежать, но уже не успевает. Удар по крупу, хватка на шее, и она снова падает. Дрожит, пока жеребцы прижимают, едва позволяя дышать, а потом немного приподнимается, откинув хвост на спину.

Она знает, зачем жеребчики гоняются за кобылками. И она не против. О, святые слоупоки пустыни, она вовсе не против! Хоть немного внимания. Хоть от кого-нибудь. И эта страшная, страшная обида, когда ты лежишь враскоряку, а жеребята просто уходят, посмеявшись: «Да нахуй её».

— Банан-банан-банан!!!

* * *

Это было идеей Нира: волшебные слова, чтобы остановиться. У сестрёнки это был «банан», у сверчками искусанного «снежинка», у Кино «выдра», у Люф «сапсан». Арики задирала нос, а Тето ответила просто, что не нуждается, как не нуждалась и она сама.

Так или иначе, сначала волшебные слова разошлись среди жеребят Кладжа, а потом, после нескольких травм на тренировках, их стали использовать и там. Если жеребчик кричит «снежинка-снежинка-снежинка» — значит всё, гонка прекращается, а жеребчика нужно обнять, вынести с полигона, накормить вкусным и остаться рядом на ночь. Потому что это уже не обычное нытьё местных нытиков, а реальный, нешуточный предел.

Она часто вызывалась посидеть рядом, заглядывала в глаза. Обычно очень пустые, с крошечными как точки зрачками. Обманывали — немногие. Но и те, кто так убегал с тренировок, вообще-то, тоже здорово нуждались в поддержке. Серьёзно, кому захочется остаться огородным, когда все кобылки в ополчение ушли?.. И как-то так получалось, что её расспрашивали, а она отвечала. О подземельях и трущобах столицы, о ребятах из банды, даже о маме; а потом слушала истории других.

Сверчковый, к слову, сам был из столицы. Его продали маленьким, как и её саму. Пепельногривый Кино, уже не главный среди жеребчиков, недавно потерял младшего брата, а теперь незаметно для остальных влюблялся в любителя сверчков; а его маленькая Люф вообще ничего не чувствовала в сексе, только вздыхала и говорила, мол, «как земля».

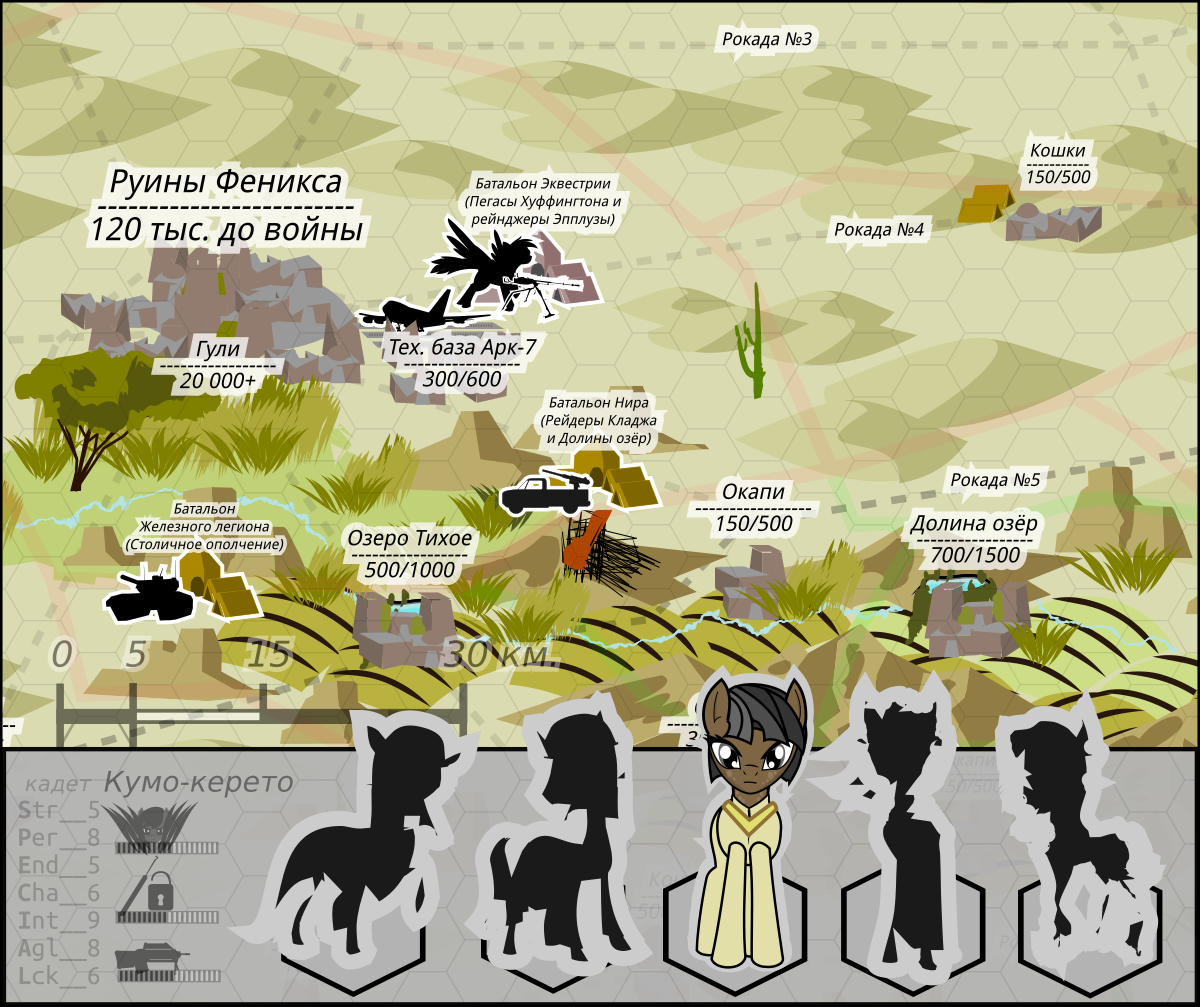

Когда тренировки на полигоне заканчивались, Нир собирал их в большой комнате «Дома забав», где ставил стол с картой, камешками и бумажными фигурками. Это называлось тактической задачей — и они должны были не соревноваться, а вместе её решить.

— Итак, у нас танковый взвод в районе озера Тихое…

— У нас нет танков.

— Будут! — Арики сверкнула глазами. — Нам нужно провести взвод мимо Долины озёр и до самого Кладжа, чтобы крылатые не засекли. Вот здесь, по линии Рокада-четыре у них планёр с радаром кружится, вот тут они пытались подкупить кошек, но чуть ненароком не съелись. А вот здесь у самого озера Тихое как-то слишком… тихо. Могли и подкупить.

А если на секунду представить, что танки настоящие? Что их и правда нужно провести по маршруту, ведь Нир недавно распоряжался и о топливе, и об оборудовании ангара для подвижной мастерской; а старшие кобылы что-то всё копали и копали, ругаясь, что на ужин всем назло будет овсянка, а баню, для разнообразия, могут и жеребята организовать.

На экзамене Нир не признавался, какая задача настоящая, а какая просто игровая. И как-то расхотелось играться, после того как псы во главе с Жирдяем на весь батальон орали: «Кто вообще подпустил этих мелких сучек к рации?! Куда они наших щенков завели?!»

Щенков они вывели. Как завели, так и вывели! Нерадостных, но живых. Правда личной ей досталось от Кроки когтями по морде. Командир, всё-таки, а командир должен отвечать за дурость своих бойцов. Наверное она была очень плохим командиром. Она просто слушала и не мешала, и лезла со своим мнением только тогда, когда чувствовала за плечом то особенное касание. Вроде как копыто друга, которое останавливает, а потом с потолка тоннеля валится огромный, развороченный пулями сверчок.

«Чуйка», — так называл это Нир.

Он говорил, что они должны очень хорошо учиться, чтобы эта «чуйка» работала и на карте. Потому что все могут бегать с винтовками, а считать, писать и читать карты способны далеко не все. А ещё он часто повторял, что им не стоит бояться эквестрийских офицеров — они идиоты. Чисто из-за болезней, убогих родителей и плохого питания. Кроме тех младших, которые не старше них самих.

— Ребята, вы не сечёте, — Арики выступала перед всеми. — Они мыслят точно так же. Это такие же как мы дети рейдеров, которые всей ордой ломанулись в армию за красивыми мундирами, винтовками и халявной едой. Они. Такие же. Как мы. Их ни разу не накрывало огневым валом фронтовой артиллерии, они не видели наступления танковой армии. Их предел, это драка рота на роту, потому что нет сейчас у Эквестрии такого противника, с которым не справился бы единственный батальон.

Ага, у Арики был фетиш на военную историю. Все эти тысячи танков, миллионы бойцов, бесконечные ряды окопов, укреплений, рокад. Сама Джин в последние месяцы много читала, и открыла для себя тоже немалое. Эквестрия уже не казалась смесью ада и рая, а родные пески каким-то там «Хреноземьем», где кое-как выживают никому не нужные окапи, да и столичные зебры не очень-то радостно живут.

Столица называлась Рокада-девять — укреплённый район десятой танковой армии Железного легиона. Параллель Кладжа и Долины озёр, это Рокада-шесть — опорные пункты семнадцатой армии Союзников и резерва фронтовых средств связи. Бесконечные белые дюны, обгоревшие каменные столбы и ущелья, где на высотах торчат искорёженные антенны, а в песках до сих пор можно разглядеть длинные цепи давно застывших гусеничных машин.

Рокада-один, Рокада-два, Рокада-шесть и Рокада-девять — не просто так назывались. Может, им стоило бы гордиться, что они родились и выросли в пустыне, где пролегала линия фронта между двумя огромными империями? Где бродячих гулей столько, что вместо телег товары возят дирижабли; а сверчки — проклятые сверчки — буквально за минуту могут заклинить танковые шасси.

— А может пылевой бурей прикроемся? — предложил любитель сверчков.

— То есть?

— Ну, на следующей неделе синоптики обещают. Смотрите, мы не пойдём вдоль ручья, не пойдём и через перевал. Там наверняка наблюдатели. Мы сделаем большой крюк с запада вокруг Феникса, а дальше по Рокаде-три и прямо через пустыню. Третья рокада у понях в такой заднице, что если кого и встретим, нас примут за своих.

— За своих?! — Арики офигела.

— Покрасим вас с Квинтой в розовый. Разрулите, если что.

Вот теперь офигели все. Призадумались, и снова офигели, а сверчковый всё расписывал и расписывал свой план. Мол, если и поймают, то первыми в неизвестно чьи танки стрелять точно не будут. Перемирие же, все дела. А то, что поймают, это такое «если», как искать иголку в стогу сена, когда у тебя на фронт в полсотни миль единственная эскадрилья пегасьих планёров и единственный пехотный батальон.

Другие застонали, прижимая к мордам копыта, кто-то предложил отправить щенков. Но нет, Квинта, просто нет. Может показаться, что раз у командира морда кривая, то и когтистой лапой получать не больно. Хрена там — больно. И очень стыдно. Лучше уж сверчки.

Со слабой надеждой Квинта оглядывалась, но никто ничего лучшего не предложил. Все погрустнели, натянули шлемы, да и пошли к его сиятельству на поклон.

Вскоре вокруг была только пустыня, пустыня и ещё раз пустыня. И круп едва волочащей ноги Квинты впереди.

* * *

Есть у сверчков и достоинство. Они вкусные. Реально вкусные. Слава генетикам древности, которые думали о потребностях простых солдат!

Они сидели кружком вперемешку с танкистами, передавая сверчковую палочку от одного полосатого к другому, слышался негромкий хруст. Костерок был крошечным — топлива-то много не захватишь — но им хватало, а если поставить танки ромбиком, а по краям сопровождавшие их грузовики, то можно обтянуть всё брезентом, и вездесущий песок почти не будет мешать.

К бедной Квинте как всегда приставали, но вот по носу кому-то досталось, а близняшки объяснили, что здесь красивых писечек пол-взвода, и эти писечки уже на всё готовы, лишь бы только железных страдальцев до Кладжа дотянуть. Танки, как оказалось, ломаются. Каждые несколько часов! У них слетают траки, забиваются воздухозаборники, теряются те резиновые хреновины, от сверчков прикрывающие шасси. Плохо, к слову, прикрывающие, так что всё равно штыками приходилось очищать.

Спрашивается, нахрена танки пехоте, если они настолько бесполезная хрень? Да уже наплевать. Это символ их достижения! Спустя десять дней, двадцать часов и сорок шесть минут бесконечного страдания, будущие рейдеры уже обнимали танкистов как своих трофейных кобылиц. И они дотащили их. Когда впереди показались тропосферные антенны Кладжа, они молча сдали зебр с их танками поджидающим кобылам, доползли до жеребячьего барака, с огромным волевым усилием помылись, прощупав друг друга, и упали. Кто с кем стоял, кто с кем был.

Джин проснулась ночью. От того, что кто-то её крепко обнимал.

— Квинт, а знаешь что, — она прошептала. — Я раньше не говорила этого, но я так тебе благодарна. Спасибо, что спасла меня. Спасибо за ребят. Будто вернулся кусок души…

Она ощутила касание о промежность — что-то горячее и твёрдое прижималось к ней там. И это совсем не было похоже на копытце квинты, скорее на один из её вибраторов, только очень тёплый и мокрый на конце. А потом он нашёл свою цель.

Она не была готова. Она была как пустыня сухой.

— Не уходи, — попросила Джин, крепко жмурясь. — Пожалуйста, не уходи.

Осторожно она приподняла круп, чтобы жеребцу было удобнее. Он так щекотно тёрся о неё, заставляя петельку приоткрываться. Очень щекотно, и как назло слишком редко касаясь самого чувствительного места; но вот она протянула копыто под животом, вжалась кромкой в клитор. И стало мокрее, стало теплее, а крепкие объятия жеребца прижали её ещё сильнее, подтягивая к себе.

Все знали, что она девственница. Все видели это, когда помогали друг другу мыться, чистили шерсть от паразитов или делали массаж.

Жеребец вскрыл её единственным движением, но не остановился на этом, а всё толкал и толкал себя дальше, пока не коснулся конца. И вдруг она разом всё ощутила: и резкую боль в разорванной начисто плевре; и щекотку, с которой о клитор трётся медиальное кольцо; и это дикое чувство растяжения, поднимающееся по всему её узкому туннелю, чтобы после короткого касания о дальнюю стенку вернуться назад.

Щекотно. Забавно. Страшновато. И чуть больно, когда о ранку трётся медиальное кольцо. Но ей было плевать, совсем плевать на эти ощущения: нечто до жара тёплое поднималось в груди.

— А у меня тянучки есть. Держи! — она потянулась к своему рюкзаку, быстро открыло кармашек.

Четыре слипшиеся конфеты — за танки. И ещё четыре — за грузовики. Первые она собиралась назло всем съесть сама, а вторые разрезать на маленькие кусочки, чтобы хватило на всех. Но, хватит, жадность отменяется! она протянула жеребчику две танковые конфеты, а потом, чуть подумав, и третью из них.

Четвёртой тянучкой жадно зачавкала сама.

И, дракон, как же это было весело. Жеребчик натягивал её, тыкаясь в уши липким концом тянучки, а она старалась подмахивать в точности как Тето. Получалось так себе, но ему, похоже, нравилось. А она сама кайфовала от вкуса манго, киви, апельсинов — и кучи других южных штуковин, которые с картинки не разобрать. Он целовал её в уши — вернее пытался целовать, не выпуская конфету, и бедная грива превращалась в липкие комки.

Внутри стало мокро, очень мокро. Бьющая о член кисточка хвоста вся слиплась, а на лежащий под её брюхом тюфяк текло. Вскоре начались удары, мягкие влажные удары яиц о бёдра, и это особенное чувство, когда клитор зарывается в шерсть на основании пениса, ощущая разом и её грубость, и искорками бьющую теплоту. Джин заёрзала под жеребцом.

— Ребята… вы чего?!

— Квинта, — Джин глубоко вдохнула. — Ради нашей дружбы. Молча смотри!

Сестрёнка задохнулась, зашипела, засопела. Но не сказала ничего. А она уже чувствовала, как член жеребца пульсирует чаще, прямо как удары её сердца, растягивает ещё глубже — и вот он воткнулся по самые яйца, а жеребчик всей четвёркой копыт обхватил её. Она ощутила это — горячую струю, бьющую ещё глубже, в тонкую дырочку на её последнем пределе, а потом вторую струю, третью, четвёртую — заполняющую всё внутри. И ручеёк её собственных соков, щекотно стекающий по бедру.

Они долго лежали обнявшись, восстанавливая дыхание. А когда его член начал опадать внутри и выскользнул, Джин осторожно обернулась сама. Крепко жмурясь, она тоже схватила своего жеребца всей четвёркой копыт, и только потом открыла глаза.

Ночь была тёмной, но не настолько, чтобы не разглядеть.

— Привет, Кумо, — она широко улыбнулась.

А потом вжалась сверчковому мордочкой в грудь.

* * *

Она его не отпускала, да и он тоже, сжимая её со всей силы. Так и валялись они вместе, сцепившись давно затёкшими копытами и чувствуя, как липкие лужицы на бёдрах подсыхают, накрепко спутывая шерсть.

Кумо повторил заход, а потом ещё раз. Они съели вместе ещё две тянучки из второй пачки, а после третьего захода рассосали предпоследнюю на двоих. Это было так забавно, облизывать конфету и видеть, как морда жеребчика приближается, приближается и приближается, а когда последний кусочек тянучки тает, губы касаются губ. Языки сплелись чуть болезненными витками, и не расцепляя их они принялись облизывать друг другу губы, щёки, носы.

А он красив. Сверчковые ожоги его не портят, а просто идут вдоль груди, шеи и мордочки частыми пятнами побелевшей шерсти. В короткой гриве тоже есть белая прядь. А ещё умён — ведь умный пони берёт в подземелье хотя бы соду, а глупая страдает, визжа и промывая ожоги собственной мочой. Правда она — не глупая, просто когда позади выстрелы и крики, а впереди сверчки, она выбрала сверчков.

Но всё равно поймали. Поймали всех.

Ну, кроме тех, кто не пошёл в банду. А просто жил себе, никого не трогая, ловил себе сверчков на ужин, торговал сверчковыми палочками на рынке. И она тоже подбегала похрустеть, правда никогда не платила, а только с вызовом заглядывала в глаза.

— Перед Квинтой извинись, — она попросила.

Жеребчик фыркнул.

— Прости, что отбирала честно добытых сверчков. Прости пожалуйста. Так лучше?

Она напомнила, что Квинта не виновата, что его продали сюда. Это те сволочи виноваты, которые обосрались, а потом всех с Рынка принялись продавать. А Нир тем более не виноват, что умный такой, и насколько хватило искр закупился жеребчиками. И вообще, здесь никто не ниже и никто не выше, и они дружно дадут по носу тому, кто посмеет назвать другого рабом.

Жеребчик плавно вышел, поднимаясь на чуть нетвёрдых ногах. Покрасовался: показывая ей окровавленный, поблёскивающий в первых лучах рассвета, и снова окрепший член. Затем юркнул на лежанку к чуть дрожащему полосатому клубку.

— Прости пожалуйста, что насиловал тебя, — он извинился.

— Не прощу.

…

— Снова изнасиловать?

— Ммм… давай.

— Эй!

Охреневшая Джин видела, как они там завозились. Жеребчик неловко улыбнулся, да и уткнулся мордой в полосатый круп сестрёнки, а она вдруг обхватила его бёдра копытами и принялась вылизывать, да так тщательно, будто это тянучка, а не покрытый кровью жеребячий член.

Джин вдруг почувствовала себя обманутой. Сжала губы, отвернулась. Долго слушала сопение сестрёнки, а потом её лёгкое скуление, мол, «не кончай в меня». «Серьёзно?» — тот спросил. И та, чуть подумав, буркнула, мол, ладно, «в рот можешь и кончить». Жеребчик пообещал ей замечательных жеребят, и сестрёнка снова заскулила. Он пообещал любовь до гроба, и скуление перешло в сопение, а потом в короткий негромкий вскрик.

Жеребец вернулся.

— Ты?!.. — Джин аж айкнула, когда он сходу вошёл в неё. Обхватил. Прижался. — Ты… в неё не кончил?

— Неа, лучше в тебя.

Лады. Обидкам — отмена. Пора признать, что к ней просто тянутся странные не-как-все полосатые, а после них такие же странные жеребчики. Которые совершенно не умеют извиняться, а в голове у них столько сверчковых опилок, что мозги не разглядеть.

— Я буду главным, — жеребчик похвастался.

— Хрена с два.

— Буду! Я танки притащил! — он рассмеялся, снова насаживая её сильно и глубоко.

Жалости в нём — ни капли не было. Жалость, это не про местных жеребчиков. Но было что-то особенно приятное, когда соски трутся о мокрую шерсть его живота; когда хвосты сплетаются витками, а его ноги сильно разжимают её собственные. Когда его нос вдруг утыкается в губы, а яркие золотистые глаза смотрят на мордочку, не отводя взгляд.

И да, ей хотелось спросить; «Что с тобой не так? Зачем тебе сдалась эта уродина? Ты чего-то хочешь от меня?» — но его глаза не были глазами того, кто что-то там хочет. Нет, это был взгляд рейдера, который берёт заслуженный трофей.

— Только не говори, что у тебя фетиш на девственность.

— Ну… не скажу, — он покраснел.

Да и наплевать. Как говорили ребята: «Живи ярко, завтра всё равно убьют». И она обняла своего жеребчика ещё крепче, уткнувшись носом в довольно красивую, короткошёрстую мускулистую грудь. Они сделали друг другу приятно, а потом снова, пока внутри не стало слишком уж сильно болеть. Она сбегала за ведром и трубкой, устроилась поудобнее, и послала к пустынным гулям просыпающихся ребят. Мол, сами идите к Ниру с отсчётом, сами завтракайте, сами разминайтесь. Поняхам, вон, полагается целый медовый месяц, а вы отъебитесь хотя бы на день.

Квинта не спешила уходить, и тогда они её дружно прогнали.

А потом была горячая ванна с плавающими на воде пятнами кунжутного масла, тёплые движения внутри и тёплые объятия. Особенно приятный, ни с чем не сравнимый массаж; и хохочущий в её копытах жеребчик, которого она тоже ощупывала, поглаживая самые чувствительные места. Слишком вытрахавшийся, чтобы продолжать, он играл с её щёлкой небольшим вибратором, не заталкивая его внутрь; а когда они вспомнили, что ещё осталась одна не оттраханная дырочка, сама Джин нацепила под живот штуку побольше и все эти бесчисленные ремешки.

Впрочем, ему это не понравилось. Тыкаясь носом о её шею Кумо признался, что это не весело, когда тебя доминируют, а хочется доминировать кобыл.

Их игра прервалась скрипом двери.

— Кто бы там ни был. Отсюда и нахуй.

Нетвёрдые копыта застучали о пол. Одинокая кобылка проковыляла к своему спальнику. Споткнулась. Упала. Да так и осталась лежать на ковре.

Тето… выглядела уставшей. Она посапывала, пока они её отмывали от спермы и пота; чуть сжималась, пока трубкой прочищали её отверстия и длинной ложечкой смазывали влагалище лечебной мазью. У неё добавилось свежих синяков, но не тех, которые от ударов, а которые от растяжения мышц и слишком сильных объятий. Обычно она их присыпала неярко-кирпичной пудрой, чтобы никто не замечал.

— Не, это нездоровая хуйня, — высказалась Джин.

— Ага. Всё жду, когда с неё железобетон посыплется, и наша Тето наконец-то станет нормальной кобылкой, — жеребчик почесал репу. — А что, если у неё внутри один только железобетон?

Серьёзно. Это нездоровая хуйня, когда железобетонная кобылка до одури трахается с термобарическим жеребцом. Так и лопнуть недолго. А лопнувшая кобылка, это… бррр, лучше обойтись.

Давайте честно признаем, что наш светозарный вождь и учитель вовсе не святой. А нормальный, честный рейдер, как и мы с вами. Он тоже любит стрелять по пегасам, тырить столичные танки, закупаться рабами — ну и гордо, не стесняясь, насиловать жеребят.

* * *

Вечером они уже сидели впятером, разведя костерок у опоры тропосферной антенны. Сверчковый Кумо жарил своих любимцев, Тето зевала, а Нир с Квинтой настороженно поглядывали то друг на друга, то на них двоих.

— А вообще, зачем нам решать проблему качественно, когда можно решить количественно? — вспоминая стиль мамы рассуждала Джин. — У нас десять жеребят при штабе и ещё двадцать во взводе связи. Давайте просто добавим к курсу обязательных тренировок вибраторы, а одно изнасилование в месяц никого не испугает.

— Банан-банан-банан.

— Двадцать девять жеребят.

— Снежинка-снежинка-снежинка.

— Двадцать восемь, — Джин широко улыбнулась. — Это всё равно уйма неоттраханных дырочек! Нежных и тёплых, ждущих внимания, верных тебе.

Искоса взглянув на Тето — ударит, не ударит? — она подкралась к старшему жеребцу. Нос прижался о бедро, вдыхая лёгкий аромат листьев буресвета, которыми его одна очень тихая кобылка каждый раз натирала, делая массаж. И нет, Тето не ударила, а только оттащила зубами за хвост.

— Мы не лезем на твоё место, — Джин отступила. — Просто… обнимите нас. Мы любим вас.

Она заготовила длинную речь, но едва начав в стиле мамы, поняла, как же это глупо. Поэтому просто подсела к Тето, а потом, с её разрешения, начала гриву перебирать. Зубы скользили по холке, и эта сильная, мускулистая кобылица чуть дрожала.

Иногда Тето отвечала, почему всегда так молчит: «Мне нечего сказать». А когда спрашиваешь о её любимом, широко улыбалась: «Он спас Арики. Он всех спасёт». А ещё она была не очень чувствительной, вроде Люф, но если та только вздыхала, то Тето научилась кончать особенным способом. Очень сухо и очень ярко, до дрожи всего тела и счастливых зайчиков в глазах. Правда страшно при этом уставала, пробегая свой ночной марафон.

Сложно с ними. Сложнее, чем провести танки из точки «Ай» в точку «Бэ».

— Давайте думать вместе, друзья. Как насчёт того, чтобы насилуемую спеленать и заткнуть кляпом, чтобы была просто петелькой и пончиком. А вы целовались и обнимали друг друга, зажав её между собой. Оу, Тето… — Джин подскочила. — Тебе же хотелось подучить Квинту с вибраторами!

— Банан-банан-банан!!!

— …Вы могли бы трахать насилуемую в два смычка!

Нир с дочерью переглянулись.

— …Просто врываться к нам, и тащить кого захотите. Натягивать, ласкать, обнимать. А мы будем дрожать и гадать, кого заберут следующего, слушая ужасающие крики за стеной.

Жеребчик отступил от неё, Квинта отскочила. А в глаза заглядывали две пары восторженных глазищ. Её подхватили, обняли, прижали к пахнущей буресветом шерсти. Тето шмыгала носом, а жеребец просто гладил вдоль позвоночника, то легонько касаясь холки, то поглаживая основание хвоста.

Он назвал её «гением»! Волшебным духом стихии! А потом сравнил своих кадетов с разноцветными поняхами и объявил, что те просто букашки. Он рассказал, какое же гадючье гнездо, эта Хуффингтонская военная академия; где нельзя ни потрахаться толком с другом, ни недруга как полагается наказать. Границы, границы — ебучие границы, которые портят эквестрийским бедолагам жизнь, лишая лучшего средства насилия, воспитания, организации общества. Стало быть, хуя доминантного жеребца.

Он потыкал её кромкой копыта в нос. Обнюхал гриву. Щекотно лизнул.

— Ты растёшь хорошей, правильной окапи. Я горжусь тобой.

Джин широко улыбнулась.

— Будешь первой насилуемой?

— А то!

…

— Снежинка… отменяется, — рядом пристроился любитель сверчков.

Квинта долго размышляла, тёрла нос, морщилась. Но всё-таки не отменила свой «банан». А они и не против. Нир её тепло обнял, поглаживая копытом влажную щёлку, да и принялся рассказывать, что есть границы, а есть пределы. И если касание о чужие границы, это суть жизни в обществе, то за разрушение пределов нужно сурово наказывать. Меньшей болью, чем была нанесена, но всё-таки наказывать. Ибо общество, где границы сближаются, это общество свободных, а общество разбитых пределов, это общество рабов.

Квинта убежала.

— Думаю, нам нужно просто привыкнуть, — Нир пожал плечами. — И да, отлить памятник тому жеребчику, который её однажды раскрепостит.

Они помолчали, пока жеребец подтягивал к себе жеребчика, а задумчивая Тето смазывала кремом сначала один, а потом и второй, вдвое больший член. Это был особенный крем — по её собственному, поникапиному, рецепту. Очень густой, чтобы замедлить темп слишком уж резкого жеребца; очень скользкий, чтобы было приятно; и с крошечной каплей перечной эссенции, чтобы каждое движение мягким жаром отдавалось внутри.

Жеребчика подтянуло, задние ноги закинуло к плечам. Чтобы не вырывался, правое копыто привязали к правому, а левое к левому, а потом прикрепили к длинному, закинутому за холку шесту. Обездвиженный жеребчик — это красиво. Обездвиженный на фоне могучего жеребца — красиво вдвойне. И они на пару с Тето залюбовались, как один подготавливает другого, мягко поглаживая по бокам копытами, а пенисом по животу.

— А сколько ты стоил? — неожиданно спросила Тето.

— Тринадцать искр.

Дорого. Почему-то жеребчики всегда стоили дороже кобылок. И, если вдуматься, это несправедливо: ведь у одних две дырочки, а у других только одна. Хотя, она сама отдала бы за Кумо гораздо больше. Отдала бы всё! И фотик, и парадный мундир, и медную медальку с танком и большим сверчком. Наверное, если всё это продать в столице, можно было бы купить ещё одного жеребёнка. Совсем негодного, маленького и уродливого, но всё-таки купить.

— Мы должны освободить их, — она прошептала.

Нир подтянул жеребчика, удобно устраивая над окончанием члена. Прижал. Широко раздвинув копытами его ягодицы, он показывал, как ребристая по краю головка накрывает очерченный пончиком анус, с силой вжимается и продавливает его.

— …Мы должны закончить то, за что боролись ребята. Мы должны освободить всех.

— Мы ничего никому не должны, Джина. Мы сделаем это, потому что можем и хотим.

— Да, мы хотим…

Приблизившись, и едва не касаясь носом, она смотрела на самое красивое. Как огромный, широкий почти как два её копыта член плавно погружается, а принимающий его жеребчик чуть елозит в путах, способный разве что напрячься до предела — пока не иссякнут силы — а потом принимать снова, всё глубже и глубже, тяжело и часто дыша.

— Я фотик забыла, — она пожаловалась.

— Нет! Не снимай меня!

— Ладно-ладно, — она прикрылась от злобно-сверчкового взгляда копытом. — Я просто хочу сказать, что мы должны стать сильнее, чтобы выкупить, отвоевать, спасти остальных.

— Джин, скоро мы станем сильнее. Ваши дети не будут жить в этой проклятой пустыне. Мы заставим их отдать лучшие земли. Мы поселимся в большой, зелёной стране.

Обеими копытами он коснулся точки на животе жеребчика, где большой выступ проступал изнутри.

— Смотри, пони здесь, — он обозначил копытами узкий треугольник. — Они идут вперёд, идут вперёд. — плавно погружаясь, он вёл копыта выше, пока они не остановились на груди младшего жеребца. — И хорошо идут. Эти станки, суда, города. Железные дороги, школы, больницы. И крошечные семьи, где три, четыре, редко пять жеребят.

Плавно он двинулся обратно, заставив жеребчика изогнуться дугой.

— А мы здесь, — он указал копытом точку в основании жеребячьего пениса. — Наши кобылки успевают родить до двадцатилетия четверых-пятерых детей. Мы держимся, хотя мы зависимы от их продовольствия, а в столице скопилось так много голодных ртов. А теперь представь, как все мы, объединившись, выйдем в мир лугов.

Копыта обозначили два луча, широко исходящих из точки. Стремительно они двинулись вперёд, прошлись по животу, коснулись крайних рёбер жеребчика, и ушли дальше, когда Кумо с резким выдохом изогнулся, брызгая струйкой предъэякулята себе на грудь.

— Джин, мы пустынные боги выживания. Мы всё общество перестроили, чтобы жить несмотря ни на что. Наши кобылы будут строгать и по десять, и по двадцать младенцев. Наши жеребчики соберутся в большие, дружные, строго иерархические стаи. Наши потомки захлестнут Эквестрию. Спустя полвека наши рейдеры будут насиловать цветных жеребят.

* * *

Насиловал Нир красиво. Не так быстро, чтобы жеребчик кривился от боли, но и не так медленно, чтобы думал о своём. Старший жеребец его гладил, заставляя расслабиться, а потом брал ещё глубже; и слегка сжимал шею в захвате, чтобы в мгновения особенно глубокого погружения напрягался живот. Она видела, как блестящий в свете костра член вбивается по самые яйца, а затем выходит до срединного кольца. Видела, как копыто жеребца поглаживает и несильно массирует яйца жеребчика, а его пенис часто пульсирует, влажные подтёки предъэякулята заливают живот.

— Джин, в Эквестрии я видел странные вещи. Картинки старших кобыл с поднятыми хвостами, и жеребчиков, наяривающих на них, совсем сдуревших от недотраха. Видел, как кобылки с жеребцами спят в разных казармах, а младшим запрещают поднимать перед старшими хвост. И естественно, пропасть между поколениями нарастает. Младшие боятся, ненавидят, а теперь и презирают стариков.

— Ты не старый, — Джин шепнула.

Жеребец захохотал. Он подозвал свою Тето, и мимоходом поцеловав, сдвинул её мордочку ниже. Тихий стон послышался от жестоко ебимого Кумо, когда его стали не только натягивать и массировать, но и облизывать самые чувствительные места. Джин к этому с удовольствием присоединилась. Это круто, когда предъэякулят жеребчика отдаёт орехово-сверчковым вкусом, а вторая кобылка увлечённо лижет, касаясь её языка своим.

— Ещё первокурсником я предлагал им реформы. Даже чего-то добился, по крайней мере в одном классе военной академии, где мы жёстко отстаивали свои права. Право на счастье, право на дружбу. Право любить свободно, жить с кем захочется и идти, куда зовёт душа. У них мудрая в своей глубине философия жизни, над которой затем надстроили уйму всевозможной мерзости, чтобы в точности как мы учить зверству жеребят.

Вот зачем говорить о пони? В такой-то момент. Хотя, изнасилование есть изнасилование, и изливаться можно не только внутрь большим членом, но и в поджатые ушки языком. И Тето тоже попробовала, сначала назвав жеребчика маленьким — и вовсе он не маленький! — а потом слизывала пот с его шерсти и шептала, что любит пончики и ненавидит сверчков.

— …Шутка в том, что их мерзость ещё хреновее, чем наша. Раз уж насилие необходимо, мы создали культуру изнасилований, чтобы выжать из неё всё возможное счастье. Пока их мотало то в дикую жестокость, то в тотальную ненависть к жестокости, мы развивали свою культуру до той высоты, где радость изнасилования хоть немного, но превосходит причиняемую жертве боль.

Повернув к себе мордочку жеребчика, он его сильно поцеловал. Их языки сплелись, а мускулы напрягались с каждым движением. Жеребец подтягивал младшего любовника выше к своей груди, позволяя члену почти полностью выйти, а когда Кумо переводил дыхание, его до резкого выдоха натягивало опять. Темп ускорялся, ровно до того предела, который жеребчик мог выдержать, а затем ещё немного, когда он расслаблялся достаточно, чтобы с касанием о яйца жеребца не стонать, а просто часто дышать. Широко открытые глаза смотрели куда-то в пустынную даль.

— Я думаю, дело в том, что они всегда жили надеждой. Что страна восстановится, что явится спаситель, что их божества смотрят с закрытых тучами небес. А наши предки, забытые всеми в этой трижды выжженной пустыне, знали, что наше Хреноземье уже никогда не очистится. Пока ещё могли мыслить, они решили обучить нас так, чтобы мы несмотря ни на что выживали. Чтобы помнили, кто наш враг, и не убивали своих без необходимости. Чтобы находили счастье друг в друге, а не в пустых надеждах, и умирали с улыбками, зная, что хотя у каждого есть своё место, это место среди друзей…

— Оммм… — Джин взяла язык жеребца в губы, затянула, облизала. И широко улыбаясь не отпускала, пока Тето пристраивается над жеребчиком, позволяя ему прочувствовать крепкие мускулы её бёдер, а потом и напряжённую щель, и сжатый в узкую точку проход в глубину.

Ха, да она же смущается! Смущается, что жеребчику не понравится её отлично разработанная дырочка, или сама кобылка, которая девственной была уже не помнит когда. Насаживаясь, Тето так напряглась, что у Кумо глаза полезли на лоб. Кончил он мгновенно, как только их бёдра прижались друг к другу. Резко выдохнул, вывалил язык. Тонкая нить слюны потянулась вниз.

— Нравится, а? — жеребец прервал поцелуй. — Мне — очень. Этот жеребчик теперь твой. Я дарю его тебе.

Тето покраснела от ушек до копыт, улыбнулась, а Нир уже отклонялся на спину, позволяя дочери в своё удовольствие скакать на жеребчике. Собственный темп жеребца стал частым и особенно глубоким, так что член выходил сначала наполовину, а потом и едва ли на треть. Жеребчик подал голос, постанывая тихим «ааау-ааау» на каждом выдохе, а его покрытая бусинками пота морда алела как помидор.

Скоро он кончил снова, пока Нир с Тето красиво целовались, а она сама слизывала капли пота с его лица. Она дала Кумо деревяшку в зубы, чтобы ненароком не прикусил язык, а сама показывала друзьям, где у него самые щекотные места. Едва не захлёбываясь слюной он скулил, дёргая связанными ногами, пока вдруг резко не выдохнул, закатывая глаза. «Опять кончил?» — она хотела спросить, пока не заметила, что жеребчик слегка надувается изнутри.

Долго друзья просто лежали, не вынимая, а оцепеневшего Кумо поглаживали с двух сторон. Наконец, когда тот стал мотать головой, Нир спросил:

— Готов ко второму раунду?

— Второму?! — у жеребчика в глазах стояли снежинки. — Охренеть просто… готов.

Вот это боевой дух! Вот что хорошая мазь делает! Когда Нир вышел и снял верёвки, помогая младшему хорошенько размяться, Джин принялась очень густо смазывать его член. Половину баночки на жеребца, а вторую половину в удивлённого жеребчика. Это только кажется, что второй раз проще первого, а с точки зрения медика всё иначе. О, она повидала столько натёртых мест!

Нир явно решил целиком довериться мази. Он пристроился над жеребчиком, сжал его шею в захвате, потянул на себя. Вошёл резко, без подготовки, и не остановился. Быстрое, но плавное движение закончилось ударом яиц о яйца младшего жеребца.

— Ау… — Кумо тихо выдохнул.

— Подумай о Квинте.

— А?

— Об этом бесполезном создании, о котором мы заботимся и будем заботиться. Не бойся быть слабым, просто скажи свою «снежинку». Кончай уже в героя играть.

А вот это было грубо. Жеребчик аж скривился. А за Квинту она разочарованным взглядом оглядела жеребца. И всё ему высказала: и о зебре, которая сама по себе замечательная и очень старается; и о эмоциональной тупости некоторых; и о таких штуках в горле, которые называются миндалины — и которые всем кажутся бесполезными, потому что так часто болят. А болят они оттого что яда много. А если их вырезать, боли не будет, но ты уже никогда не узнаешь, сколько яда скопилось внутри.

— И сколько? — он спросил тихо.

— А я знаю? Сам же спугнул.

Ну… или не только сам.

* * *

Квинту искать поленились. Одной убегать — не хочется. Тето не отправить — её же праздник; А всей компанией неудобно, потому что бедолага Кумо был теперь тщательно привязан ремнями к торсу старшего жеребца. Бёдра прижимались к бёдрам, яйца к яйцам, спина к животу. Зависнув так, жеребчик прикладывал к морде разом оба передних копыта, отчаянно краснея, а между своими «ау-ау-ау» требовал, чтобы об этом никто — вообще никто! — никогда не узнал.

— Снежинка, — подсказывал неспешно ебущий его жеребец.

— Хрен… тебе.

— Ха-ха. Ну тогда держись, мелкий карьерист.

Удары стали ещё глубже, стоны громче, а когда член жеребчика встал каменной сваей, старший жеребец поднял копыто, подзывая к себе дочь. Та мигом юркнула ближе, но замялась, не понимая, что делать — и тогда Нир пристроил её мордой к земле. Стоять на полусогнутых ногах ей было неудобно, но у друзей специально для таких случаев была мягкая и тёплая — хотя и чуть потрёпанная — подушка по имени Джин!

Она устроилась копытцами кверху под подругой, чувствуя спиной остывающий вечерний песок. Удивлённой мордочкой к удивлённой мордочке. А сверху была хитрая конструкция из жеребчика и знатно насадившего его жеребца. Вдруг всё стало ясно, и Джин улыбнулась, а Тето чуть неуверенно улыбнулась следом за ней.

Когда айкнувший жеребчик воткнулся в неё, Тето захлопала глазами, а когда ощутила на его животе большой выступ, улыбка засияла до ушей. И как же она тёрлась! Обхватывая жеребчика, лаская всей четвёркой копыт, прижимаясь об этот выступ твёрдыми как камешки сосками. А жеребчик, с совершенно ошалевшей рожей, с каждым движением старшего жеребца то вбивался в неё до самого предела, то выходил, подёргивая клитор медиальным кольцом.

Сверчковый Кумо кончил — кот знает в который раз — а потом снова, заливая их бёдра уже даже не белой, а прозрачной как предэякулянт жидкостью. Суперстимуляция была настолько глубокой, что его хватило и на третий, и на четвёртый раз. И даже на пятый, когда он уже обмяк в чуть разочарованной Тето, зато на вторую кобылку у него замечательно встал.

Откинув голову на песок, Джина дрыгала копытами, уже такими ослабшими от подступающего оргазма, что она не боялась случайно пинать бока жеребчика и жеребца.

— За-аебись… — они с Тето выдохнули на пару, когда жеребчик кончился. — Кумо, как ты там?

— Жить будет.

Упали ремни, упали верёвки, упали на песок безвольно висящие копыта. Очень медленно и плавно Нир снял с себя бедолагу, а когда послышался тихий «чпок», их с Тето накрыл белоснежный водопад. Лёжа втроём в луже мокрого и липкого, они с Тето неловко хихикали, пытаясь разнять сжимавшие друг друга ноги, а свалившийся поверх них жеребчик только мотал головой.

— Даже не знаю, какая за это полагается награда, — вслух размышлял Нир. — Я бы затребовал себе кобылок, власти, богатства, и был бы крайне разочарован, если бы дали что-то одно.

Перетянув дрожащего Кумо на себя, он осторожно разминал его мускулы, а в зубах держал большую и очень длинную маслёнку, которую заполняла обезболивающая и лечащая ссадины мазь. От каждой капли холодящего лекарства Кумо чуть подёргивался и широко открывал рот.

— Я бы предложил тебе место заместителя при штабе, но это нечестно, это место и так стало бы твоим. А как насчёт того, чтобы вступить в команду?

— В команду?.. — жеребчик тихо спросил.

— Завоевателей мира! Джина, ты умница, тебя мы тоже приглашаем. Будет нас пятеро, бесполезных ничтожеств, которые выведут в Землю обетованную наш настрадавшийся народ.

Широко раскинув копыта и обняв их, он рассказывал, что всё гораздо сложнее, чем кажется. Война невозможна. Настоящая — тотальная война. Воевать нечем, воевать некому — разрозненные банды рейдеров и столичное ополчение не могли противостоять даже пегасам Анклава, что уж говорить об армии объединённой, сияющей огнями городов страны.

— Поэтому мы поступим хитрее. Мы покажем им, что война может быть конвенционной. Это такая странная война, как между нашими деревнями, когда жеребчики похищают кобылок, чтобы потом отпустить; или между большими странами, которые хвастаются числом танков и ракет. При этом вовсе не обязательно, чтобы все танки были настоящими, а каждая ракета могла взлететь. Мы отшвырнём их банды и покажем себя проблемой, которую пора заметить, и о которой пора поговорить.

Он обнимал их так сильно, что носы прижимались к носам, но говорил серьёзно, не спеша целовать.

— Мы поговорим с ними. Мы потребуем уважения. Права на самоуправление. Права свободно покупать землю в Эквестрии, переселяться общинами и жить как нравится нам. Здесь нам потребуется пройти очень тонкую грань, чтобы они не сочли нас угрозой. Нас будет мало, мы будем разрозненны и беззащитны в первые годы. Но мы будем ходить с ними в общие школы, работать рядом, дружить и любить. Их станет меньше, ведь пони-окапи бесплодны, а нас больше — ведь каждая кобылка с малых лет готовится рожать на благо общины, а жеребчик отдать жизнь ради своих.

Его глаза сияли, широкая улыбка стояла на лице.

— Поэтому так важно, чтобы мы сохранили нашу культуру. Если мы будем жить как пони, нас не станет. Мы словно капля крови растворимся в океане воды. Если мы будем жить как завещали предки, очень скоро придёт тот день, когда пони и окапи соберутся на большой референдум, чтобы назвать Эквикапией нашу общую страну. Тогда уже не важно будет, жить ли по заветам предков, или подобно нашим друзьям пони. Страха за будущее не станет, все будут жить так, как им хорошо.

Джин сжала губы. Дружить с пони. С цветными, пушистыми, пышногривыми. С летающими на крыльях, с колдующими чудеса, и с такими сильными, что могут ударом копыта расколоть шлем. У окапи не было ничего подобного! Вообще ничего не было, даже зебры вышвырнули их пинком под зад, чтобы запрудить родные реки и вырубить их зелёные, священные леса. Которые потом так выжгли, что и возвращаться некуда.

Мама ненавидела зебр. Но мама любила пони, и Арики тоже все уши прожужжала, как дружит с цветным жеребчиком, и как учила его целоваться, а потом затащила на сеновал. Кроме того мама ненавидела идеалистов, но это уже было глубоко личное — потому что они вдохновляют, дают смысл жизни, а потом бросают с маленьким комком полосок, уходя в никуда.

Идеализм — отстой.

* * *

А ещё они узнали, что сверчковый жеребчик тоже мыслит очень конкретно. И просто, блин, обожает обламывать кайф.

— Ничего у нас не получится. Наместница делает то же самое. В смысле, наприглашала ихних послов, грозится жар-бомбами, требует землю. И что? Да иметь они нас хотели. Мне один их крылатый монетку предлагал.

— А ты согласился? — Тето вскинула бровь.

— А ты бы отказалась?

Кобылка нахмурилась, да и мотнула головой.

— Нет, будь я в беде, не отказалась бы…

— Я отказался. Я не был в беде. Я охотился, я мог сам покупать еду. Всё было хорошо, пока эти уроды не сожгли город.

Раньше Джина всегда била в нос за «уродов». Но любимого жеребчика — не хочется. Любимому хотелось объяснить, что они боролись за правое дело. Ну а если даже не всегда за правое, то хотя бы просто боролись, а не сидели тихо, принимая в писечку зебринские хуи.

А ещё эта Наместница. Если что, речь шла о той обрюзгшей твари, которая приговорила друзей. Которая сказала, что поджигатели должны умереть, а потом отправила солдат в туннели. Которая смотрела, как ребят ставят к стенке и убивают, пока одна кобылка кричала и рвалась к ним.

— Хотите, открою тайну, почему у нас всё получится?.. — обратился Нир. — Да потому что пони и сами хотят нам помочь! Я говорил с разными пони. У нас есть могущественные друзья.

Ха! Натрахавшийся жеребчик — хвастливый жеребчик. Это верно и для взрослых жеребцов.

— …Скоро мы с Тето снова встретимся с той пони, которая помогла мне поступить в военную академию. Если пообещаете не болтать друзьям, особенно Квинте, то я приглашаю вас тоже.

Стоп! Джин замерла в объятиях жеребца.

— Постой-постой-постой, — она его прервала. — У меня нет тайн от Квинты и никогда не будет. Ты можешь ей полностью доверять! Ты можешь довериться каждому из нас! КАЖДОМУ! Ты хороший. Мы любим тебя…

Она вдруг нашла себя прижавшейся мордой к лицу Нира, так что нос вжимался в нос, глаза смотрели в глаза, а копыта обнимали его за шею — да так сильно, что он напрягал мускулы, чтобы дышать. И она повторила, что никогда с таким не шутит. Про изнасилования, да и вообще. Просто тому, кому доверяешь, всё можно; а кому не доверяешь, ничего нельзя.

А тому, кто обижал-обижал, да и не обидел подругу — она доверяет. Да и остальные — тоже. Может, у жеребят и лапша на ушах, так что этих ушей не видно, но они не слепы.

— Хватит, Джин, хватит, — очень плавно жеребец поднял её. Отсадил на песок.

— Это важно!

— Я не могу рассказать всем. Это просто глупо…

— Можешь! Между друзьями нет тайн!

Когда важно, она умела быть упрямой. Упёртой, сжавшей зубы, стоящей до конца. И жеребец напротив так же упрямо смотрел на неё.

— Кумо, а каким он был, твой любимый? — вдруг спросил Нир.

— Что?!

— Это заметно, когда внутри море боли, которую хочется хоть как-то выплеснуть. Да и твой зад разработан лучше, чем у моих дочерей.

Что за дурная привычка, теребить раны?.. Жеребчик тут же всё высказал, тыкая копытом в лицо жеребцу. И какой он хуй, и где он этот хуй видел, и куда пошлёт.

На что «хуй» возразил, что лучше рассказать, а не то хуже будет. Мол, секс без взаимного доверия нахуй не нужен, а доверие нельзя заработать, всего лишь сблизив тела. Мол, лично для него граница между «чисткой этого поганого мира» и «заботой о друзьях», это объём спермы в яйцах и число выебанных кобылок. Стало быть тех мелких засранцев в голове, которые называются моноаминами, и синтезом которых нужно управлять любым доступным способом. В том числе и начисто вырубающим «чуйку» эхионом, и еблёй в жопу, и стояком на жеребят.

И последние два способа лучше. Потому что в этом проклятом мире только чуйка спасает жизнь.

— Аа… ещё раз, — жеребчик недопонял.

Нир объяснил снова, а потом снова. И на камешках, и на сверчках. Мол, мир сложнее, чем кажется. Мол, любовь внутри, а не снаружи. А когда любимый умирает, лучше взять эту любовь и направить на других близких, чтобы не стать внутри тем чёрствым чудовищем, которому всегда мрачно и всегда больно, и которое ради этой мрачности обижает других.

— У тебя херово получается, — жеребчик пожаловался.

— Что же, херово лучше, чем вовсе никак.

Он прижал Кумо к яйцам, заставляя вылизывать, а потом живот, грудь, шею, лицо. Повернул к ней задницей, широко оттягивая копытами ягодицы. Мол, можно ещё разок выебать, или неможно? И пощупав пончик она решила, что можно — жеребчик и правда справлялся на редкость хорошо.

В этот раз они не спешили. Кумо полусидел-полулежал, ёрзая по животу лениво развалившегося жеребца, и сам насаживался, как ему было удобнее, а Нир только поглаживал его круп обеими копытами, прощупывая глубоко и сильно, и лишь изредка слегка по нему хлопал, когда темп начинал ослабевать. И говорил, конечно же. Что дружба начинается с улыбки, близости, доверия и капли самопожертвования. Что старшие рейдеры на то и старшие, чтобы наставлять младших, а младшие должны хорошо знать, каково это, быть кобылкой, чтобы с нежностью и уважением насиловать своих жертв.

— Кумо, обязательно похвастайся ребятам, что прислуживаешь мне в постели. Твои городские товарищи, конечно, не поймут. Но призадумаются. А нам уже давно пора заканчивать с этими играми на полигоне и начинать боевое слаживание подразделений. Обещаю, в их узких попках перебывает столько хуёв, что от кобылок ополчения до наших младших рейдеров будет один шаг.

— Ау…

— Со своей стороны замечу, что это глубоко справедливо, когда боевики жестоко трахают штабных крыс.

Оу, кстати, их прозвали «Штабными Крысами»! Даже шеврончик был! А крыса, это очень крутой зверь. Она плодится, шмыгает невидимкой, запросто может заточить сверчка за один присест — а если укусит, то так укусит, что может и отравить. От сверчков Кладж охраняли домашние крысы! А ещё они поедали гадюк.

Эквестрийских штабных гадюк.

— Снежинка.

— Да неужто?

— Снежинка-снежинка-снежинка! — жеребчик вырвался, соскочил с жеребца. — Идите нахуй! Я лучше сдохну, чем буду это терпеть.

Он стоял, тяжело дыша, перед плавно поднимавшимся Ниром, пока Джин не положила копыта ему на плечи и не притянула к себе. Нет — значит нет. Она спросила, можно ли им вдвоём переночевать на радиостанции, и когда товарищи кивнули, потянула друга к глинобитной хижине невдалеке.

* * *

Столько времени прошло — всё в их доме уже запылилось. И матрас с тумбочкой, где до сих пор валялась старая оправа от квинтиных очков; и её полка с мамиными книгами по медицине; и даже их рваные пыльники, на которые все забили, когда из столицы привезли пошитые специально для них кадетские мундиры, разгрузки и пустынно-белые армейские плащи. Радиостанцию демонтировали, чтобы поставить хрупкие модули на Старой шахте, а кем-то в попыхах брошенный листок с электросхемой до сих пор лежал на столе.

Хотели как лучше, а получилось как всегда.

— Я облажалась, — Джин вздохнула.

— Я тоже.

Жеребчик потирал зад, оглядываясь в полутёмной комнате, а полуночная луна бросала блики через пыльное окно. Молча они обнялись, устроившись на кое-как отряхнутой от пыли постели. Долго смотрели друг другу в глаза. Кумо признался, что слишком устал быть никем. Она кивнула. И тоже призналась, что хочет сделать всё правильно, а получается хреново, поэтому нахуй не нужен ребятам такой командир.

Они обменялись значками. Так ведь можно?.. Теперь у Кумо на груди висела цепочка с бронзовыми копьями взводного, а у неё бляшка рядовой. Потом отложили оба колючих значка и просто прижались друг к другу. Долго никто не говорил.

— У меня был друг, — Кумо признался. — Очень хреновый друг, но самый честный, кого я только знал в жизни. И я не позволю хую с мутными глазами занять его место. Вот.

Несправедливый! Но она смолчала. И, кажется, начинала понимать самую глубинную ошибку. Нир был рядом с ней и Квинтой, с Тето и Арики — всегда рядом, пока месяцы складывались в год и второй год. Они узнали его до мелочей: его болтливость, импульсивность, отходчивость — и умение остановиться. Умение остановиться всегда. Высказаться, но не заставить; толкнуть в нос, но не ударить; затянуть в постель, но не изнасиловать. Одним словом — пожалеть.

А потом он отдалился, когда они покинули этот домик, чтобы жить в бараке с остальными жеребятами. Теперь Нир спал в палатке на полигоне, в той железной коробке на колёсах, или же просто на земле. Всё было неправильно. Это не Тето должна была убегать к нему, а сам Нир спать среди них. Среди тех, ради кого вкладывал жизнь.

— Друг меня обижал, — заговорил жеребчик. — Помню, как был голоден, но из-за вас, ублюдков, каши мне почти не доставалось. Тогда я стырил ножик с кухни и ту метлу из уборной, кое-как связал эту хрень леской и пошёл в подвал добывать сверчков. Они легко ловились поначалу, но я не знал, где их безопасно пожарить, и просто сушил среди горячих труб. Когда сверчки закончились в подвале, я пошёл дальше, разобрав стенку, откуда они ползли. В туннелях их было много, но с каждым разом они отступали всё дальше, а потом и вовсе стали от меня убегать. И я гонялся за ними, крича от восторга, пока вдруг не понял, что кто-то гонится за мной.

Кумо прижал копыто к носу.

— Он был полосатым, гораздо сильнее меня. И так врезал, что едва не свернул шею. Я вырубился, а очнулся уже в подвале, где на кирпиче у прохода лежала табличка с очень крутым рисунком моей морды, перечёркнутой крестом. Номерная табличка, как на коридорах. Там стоял номер девять — двадцать один.

— Эмм… — Джин шмыгнула за справочником. — Двадцать один, двадцать один. Это старая библиотека под вторым бункером?

— Ну, книги там ещё были. Если что, я намёк понял, и на чужую охотничью территорию долго не ходил. Просто ловил своих сверчков, жарил их на костерке, начал понемногу приторговывать на базаре. Только такие как ты всё отбирали, а другие кобылы брали палочку, втихаря морща нос. Мне всё хуёвей было снаружи и лучше внизу. Однажды я просто плюнул, купил на всё мешок риса, и пошёл к туннелю девять — двадцать один.

Копыто жеребчика погладило живот.

— Не знаю, чего мне хотелось. Я просто шёл вдоль тоннелей со снятыми табличками, пока не нашёл место с рисунками на стене. Деревья, домики, те летучие аэроштуки. Я просто трогал их, открыв рот. Они были зелёными, синими, красными. Я дёргал копытом, заряжая фонарь, а они блестели, почти слепя глаза.

СТОП!

— Это зона семнадцать, — Джин широко улыбнулась. — Я видела это место!

— И вы всё засрали…

— Ну… мы…

— Хуй с вами, — жеребчик зажмурился. — Я пришёл, получил по морде. Снова пришёл. Снова получил.

Он рассказал, как дрожал и вырывался, лёжа на бетонном полу, а взрослый жеребец пинал его — так сильно и так долго, как хотел. А потом снова — когда он пришёл через неделю. И ещё раз — когда приковылял на восьмой день.

— Зачем?

— А зачем ты бежала под пули, когда добивали твоих?

Жеребчик только фыркнул, когда она принялась объяснять, и отмахнулся. Он рассказывал дальше, как сидел там, на бетоне, пачкая пол кровью из разбитого носа, а старший жеребец смотрел сверху. Потом появился самодельный ошейник из обшитой тканью стальной ленты и недлинная цепь. Старший заставил его подняться и увёл за собой.

— Там были сверчки. Много сверчков. Большие и огромные, и мелкие, шевелящиеся живым ковром. А мы жили в их гнезде. Мы пили из кожистых мешков, в которых маленькие носили воду, а с помощью больших готовили сухой и солёный сверчковый сыр. Там было светло — самые мелкие светились. А ещё сухо. Друг заставлял меня очень много читать.

Наверное, дружба, это очень странная штука. Вот одна кобылка ни в какую не хочет дружиться с тем, кто её не обидел; а другой жеребчик невзначай подружился, хотя чуть что получал по носу, а когда не получал, тогда доил сверчков и сидел на цепи. Молча сидел. С разговорами в этой паре было не очень — старший жеребец оказался глухонемым.

— Это не с рождения. Он как и я родился на рабском рынке, а потом был за что-то наказан, плюнул и ушёл. Он вообще не поднимался в город. Когда хотелось увидеть небо, мы просто шли по самому дальнему туннелю и выходили наружу, долго сидели на утёсе, смотрели на эти густо натыканные, вонючие хибары пригорода, а потом возвращались опять.

Жеребчик прижался к ней.

— Сверчки приятно пахли. Лучше, чем зебры. Они разрешали нам брать маленьких и пить не оплодотворённые яйца, а когда в туннели бункера заглядывали мутные хуи снаружи, мы вместе со сверчками отпугивали их. У нас была старая радиостанция, с которой мы слушали передачи Зебрики и Эквестрии, а ещё бывало, что мы снаружи ставили антенну и всю ночь болтали с радиолюбителями с других концов земли. Пони всё заёбывали, что рабство и насилие, это хуйня полная, так что друг в конце концов снял мой ошейник, а чтобы скучно не было, научил трахать сверчков.

— Эмм… трахать сверчков? — Джин подняла уши.

— Больших сверчков. Они тёплые внутри, мягкие и скользкие. Почти как твоя пиздёнка. Очень приятно обхватывают, вы с Квинтой так не умеете. Сверчковое масло замечательно смазывает и миндальное на вкус, а их отростки длиннее и нежнее, чем хуй у нашего «хуя». Вообще, секс с жеребцом — дерьмо полное. Одного раза с меня достаточно. Больше ни за что и никогда.

Стоически она выдержала, не опуская взгляд.

— Знаешь что, Кумо?

— А?

— Когда мы завоюем Эквестрию, я запрещу науку. Хватит уже, настрадались. Будем жить просто и честно, как в старые добрые времена.

Жеребчик долго смотрел на неё.

— Хуй знает, кто из вас страшнее. Короче, мы с другом всё-таки плюнули, и начали приторговывать домашними сверчками на рынке, рисунками, сыром, вообще всем. Мы хотели взять пару сверчков в рюкзаки, насобирать денег на туристическую визу и свалить в Эквестрию. А там уж как-нибудь насосали бы на временные паспорта. У нас всё хорошо было, пока вы не вломились, а потом пришли за вами. Дом закидали гранатами, я был ранен, друг убит.

Кумо отвернулся, попросив передать всё сказанное Ниру. В ответ тот прислал извинения и пачку тянучек в подарок, а в обратную сторону она уже бежала с двумя палочками жаренных сверчков. Так и бегала она — туда-сюда, туда-сюда — пока ребята не помирились, а нир с Тето, наконец-то прислушавшись, не переселились к остальным.

Ну и Квинта вернулась. Только её тоже тянучками и сверчками пришлось долго угощать.

* * *

Это самое сложное, наверное, жить так, чтобы все мирились с ебанутостью друг друга. Ребят она здорово переоценила. Те с восторгом смотрели на то, что старший жеребец вытворяет со своей дочерью, но на место затраханной Тето никто становиться не спешил. Даже на раз в неделю! Жмутся, морозятся, смотрят на свои прижатые к промежности копыта, да и зыркают потом в глаза, подёргивая ушками: «А можно чуть подрасти?»

Нет, неможно. С первой же течкой вас отдадут рейдерам Долины озёр. Вы будете делать одного жеребёнка за другим, не зная, кто настоящий отец из-за ёбанной «конкуренции спермы» и из-за того, что рейдеры сами не знают, у кого яйца ещё нормальные, а у кого уже совсем спеклись. И вы не знаете тоже, сколько живых младенцев вам отпущено выносить. Троих, пятерых, семерых? Пока не станет слишком поздно, пока не откажут миндалины, а потом и всё тело начнёт гнить на ходу.

И всё, пиздец, добро пожаловать во взрослые. Вот тебе плащ, вот тебе бинты, работай на огороде и заматывайся всё больше, чтобы маленьких не пугать. И да, тебе нельзя их касаться, потому что болезнь заразна, а каждый больной — прокажённый. Но ты всё ещё можешь приготовить что-нибудь вкусное, стоять на посту с винтовкой, делать игрушки для жеребят. А чтобы совсем не дичали, давать им советы. А когда и они повзрослеют, уйти вместе в большой город на побережье, где живут другие гули. И живут не так уж плохо: вечность — не конец.

И вот сидят они, погрустневшие кобылки рядом с погрустневшим жеребцом. А потом сжимаются зубы, винтовки скрипят под копытами, и они снова, в сотый, в стотысячный раз разбирают, чистят и с лязгом собирают их. А Квинта сидит поодаль, опустив взгляд, потому что ей маленькой давали и таблетки, и подходящие только зебрам прививки, и вообще, она не так уж часто видела Солнце, зато дышала фильтрованным воздухом, и потому ей отпущен куда больший срок.

А сверчковому Кумо меньший. Бункеры не бросают просто так.

— Да ладно тебе, — говорил он, обнимая её. — Я бесплодный, ты бесплодная. Да и вообще, похуй. Не могу представить себя отцом.

Она тоже не могла представить. Может, просто маленькая ещё? Квинта, вон, до сих пор никому не отдавалась без резинки. Даже жеребчику, который абсолютно точно, с припиской в купчей, бесплодный. Но не отдавалась, поджимая уши и говоря, что исключения для слабаков.

А однажды Нир собрал их всех вместе, чтобы поговорить.

— Ребята, время признаться. Ещё в Эквестрии я задумал устроить восстание с вашей помощью. План был таков. Мы договорились с Льдинкой, что против нас они выставят самых отбитых головорезов, которых мы легко порвём. Когда наёмники отступят, и эквестрийцы будут готовы ввести в дело регулярную армию, мы уже будем героями войны. В час икс, когда мы прибудем в столицу, мы освободим рабов и свергнем наместницу. Пони выполнят наши условия, как мы выполнили их.

— Выполнят ли? — вопрос был дружным. Уже давно никто здесь не боялся спрашивать, спорить и уточнять.

— Вопрос не в этом друзья. Они — выполнят. Вопрос в том, как нам поступить? Хорошее дело не начинается с предательства. Хорошее дело не начинается с предательства той, кто сражается за нас. Не этому нас учили. И как бы плохо к нам ни относились зебры, они всегда принимали лишние рты в столице и лечили нас. Что до Наместницы, я уважаю её.

Джин вскинула взгляд.

— Она организовала поставки продовольствия, как только первые сухогрузы Эквестрии вышли из портов. Она раздавала бесплатную еду жеребятам-окапи и запретила гражданам без суда наказывать их. На месте рабского рынка у нас появился первый детский дом, а теперь и первая школа для рабочих. Когда жеребята восстали, она казнила зачинщиков, а остальных выкупила за бесценок и отдала в родные племена. Таким способом она защитила их от продажи в Эквестрию, чего требовали пони, а поскольку еды стало больше, голодная смерть никому не грозит.

— Ты… — Джин начала.

— Нет, ты. Один этот поступок стоил многого. Их бы не отдали в нашу общину, она слишком маленькая. Их бы раздали в чужие семьи. Потрясающая идея, чтобы у каждого семейства земнопони была безотказная дырочка для ебли, а в каждой школе дружбы жеребчик для битья! Эти прекраснодушные идиоты совсем позабыли, что все мы потомки рейдеров, и в нашем обществе беззащитных нельзя доверять чужакам. Я — тоже. Иногда забываюсь. Наместница — не из таких.

Словно нож в сердце. Остановившимся взглядом Джин смотрела на старшего жеребца.

— В восстании нет необходимости. Восстание закончится кровью. Всё, чего я должен добиться, это открытых, публичных переговоров. Чтобы нас услышали и наконец-то признали за тех, с кем можно говорить. Чтобы увидели не банду преступников, а солдат, защищающих свою страну. И нет, друзья, восстание в сложившихся условиях, это худшее, что мы только можем сделать. Мы потеряем силу и самоуважение, а следом за тем всё.

В тот месяц он говорил много и яростно. Сначала собрав их вместе, а потом и с каждым из них. Убеждал, настаивал, тряс Кумо за плечо. А Квинта стояла рядом и большими, просящими глазами смотрела на них.

Зачем делать так больно, когда можно просто сказать «так надо» — и все бы кивнули. Она даже могла бы выпить полную тыкву эхиона, чтобы простить на сколько-то, если вдруг потребуется стелиться перед чудовищем и о чём-то умолять; но боль-то всё равно вернётся, а сегодняшняя дружба с ребятами болтается как заплатка на дыре.

Ну, по-крайней мере друг понимал её грусть. Они выдули тыкву вместе и засыпали обнявшись, а она долго хныкала, то в нирино, то в квинтино плечо. А ещё узнала в тот день, что Кумо ненавидит плакс.

— Интересно, — размышлял обнимавший их всех троих Нир. — Как эквестрийцы решают задачи голосованием? В контексте каждой тактической задачи есть более правильные решения и более неправильные. В повторяющейся дилемме заключённого более эффективные алгоритмы и менее эффективные. Предательство на предательство, доверие на доверие, прощение на прощение, к примеру, самый эффективный из них.

— Я не прощу, — Джин буркнула.

— Да она от старости иссохнет скоро. Забей уже! — жеребец огрызнулся, но продолжил как ни в чём не бывало: — Когда Джин сравнила Квинту с миндалинами, я осознал значение Наместницы в этой игре. Она — детектор. Прежде всего — неполноты знаний отдельных игроков. Эквестрийцы посчитали спасение жеребят предательством и требуют свержения тирана. Об этом сейчас только и пишут, на вторых и третьих страницах моей подшивки газет. Они знают, что где-то там есть Хреноземье, где с одной стороны заебись, жеребячьи писечки дешёвые, а с другой стороны, вот же ж падлы, обижают жеребят.

Нир с тем особенным выражением смотрел на неё. Словно жеребчик на рынке, у которого из сумки вырвали сверчковую палочку, а потом обступили, и ухмыляясь заглядывают в глаза.

— Мы проигрываем, когда защищаем нашу культуру и правителя, и вдвойне проигрываем, всей нацией, если уступим врагу. Нам нужно, чтобы они нас узнали. Узнают — угрозу. Нам нужно встать на пути и толкнуть в плечо эту легкомысленную белокрылую пони, а не драться в пыли друг с другом, словно жеребята, которых она переступит, или, того хуже, бросится разнимать.

— Нуу… — она призадумалась. — Если бы Кумо на рынке полез в драку, мы бы его просто избили.

— О чём ты?

— Это я обо всём, что ты говоришь.

— А, ассоциации, — жеребец отвернулся. — Знаешь, наша жопа такая беспросветная, что терять-то уже и нечего. Если будем защищать свои права, может и не погибнем. А стелиться — всяко конец.

Вот, все окапи разные! Для одних лучше ужасный конец, а для других — когда стареют и превращаются в пустынных гулей — ужас без конца.

Вуу!