Fallout Equestria: Фильмография Пустоши

Глава первая «Поникапи»

* * *

Её звали Джина-алугви. Для друзей просто Джина. Для сестрёнки — Джин. А когда удавалось раздобыть плащ с высоким воротом и большую тростниковую шляпу, можно было представить, будто выглядишь как все.

Иногда ей хотелось этого. Иногда — не очень. Быть как все потрясно. Можно улыбаться другим окапи и слышать их приветствия в ответ; можно веселиться на празднике урожая и объедаться до тошноты, а потом снова; можно даже на секунду поверить — всего лишь на секунду — что если вдруг будет больно, ужасающе больно, сородичи не оставят в беде.

Глупые хотелки. Оставят. Как оставили однажды, когда она жила в большом общинном доме, а потом вдруг проснулась от бьющего в нос дыма и шума пламени. Она бежала тогда; все бежали; а когда оказалась снаружи, не нашла маму в этой шумной полосатой толпе. В тот день она вырвалась и бросилась обратно. Дыша через мокрую грязную тряпку, она закрывала глаза до крика болящей ногой. Она тащила, схватив зубами, а потом и привязав верёвкой к себе. И конечно же кричала из окна, когда отбегала, чтобы отдышаться. «Помогите! Помогите!!! ПОМОГИТЕ!!!» — но никто не пришёл.

И она — тоже.

Струсив, она бросилась вниз. Прокатившись по земле живым факелом, стряхнула пламя. Затем побежала. До фонтана на перекрёстке и дальше, когда мокрая шерсть чуть уняла боль. Всё дальше и дальше по горящим со всех сторон улицам столицы, пока позади не скрылись городские стены, а затем и фиговые пальмы пригородных садов.

Это легко, бежать, когда так страшно и больно. Легко и вылечить ожоги, когда знаешь, что нужно только смешать красную приречную глину и ту пахучую ворсистую траву. И наесться досыта тоже несложно, когда под берегом залива живут мидии, а чуть дальше в деревне можно выломать тростниковую стенку, чтобы набрать сухофруктов полный мешок.

Наконец, совсем несложно убежать от других, когда половина из них отворачиваются, видя чужую — совсем чужую — а мелкие убегают сами, потому что ожоги зажили так, что на себя лучше вовсе не смотреть.

Конечно, это не продолжалось долго. Отловили. Мир не настолько плох, чтобы бросать ничейных жеребят.

Хотя, как посмотреть…

— Мы начинаем торги, добрые господа, мы начинаем торги! Красивые, здоровые, бойкие кобылицы со всего света! Каждому найдётся своя, не жалейте искр!!!

Это Квинта выступала со сцены. Высокая такая, длинноногая, с крутыми спиральными полосками — и орущая так пронзительно, что рыночные жеребчики поджимали уши, а вокруг брусчатого помоста собиралась толпа. Все оглядывались в поисках обещанных кобылок — красивых, здоровых и бойких — но кроме орущей Квинты не находили никого.

— Это так не работает, — буркнула Джин.

— Заткнись! — Квинта обернулась, зыркнув из под очков злющими глазами. — Господа, мы начинаем торги!!!

Ага, бесится. Вот бы её купили! Вот бы забрали в эту проклятую Эквестрию, чтобы сплюнуть и не видеть больше никогда. Потому что такую соседку никому не пожелаешь. Её любят, ей чешут за ушком, её пускают на праздничную кухню. Ей вкусного сколько захочешь, а тебе, мелкая, сухую ячменную лепёшку и объедки со стола.

Джина сидела, теребя дурацкий ошейник, от которого к ноге Квинты тянулась недлинная, но прочная верёвка. Весь путь до базара она её отчаянно грызла, но волокна не поддавались, а потом и вовсе «сестрёнка» дала ей в нос. «Продам тебя нахрен», — она обещала утром и стырила купчую, а поскольку дядюшка Бу снова выдул полную тыкву, некому было дуру остановить.

— Господа! Наш первый лот на сегодня! Джина — необычайно быстроногая, сильная и выносливая, охренеть какая темпераментная. Вечно голодная, жрущая всё подряд, а потом ещё и недовольная. Сука, подлая, себялюбивая, вороватая. Беспородная, а к тому же уродливая как пустынный гуль.

— Это так не работает!

— Заткнись!

Надув губы, Джина отвернулась, пока «сестрёнка» во всех красках расписывает её. Вот зачем всё смешивать? Разве рабынь не полагается хвалить? Ну, или хотя бы вкусно накормить и причесать перед продажей?.. Хрена там, Джин уже не помнила, когда последний раз мыла гриву. Не то, чтобы её не заставляли — заставить-то несложно — другое дело, поймать. К поняхам такую «сестрёнку», лично ей куда больше нравилось общество младших алмазных псов.

Которые, к слову, собрались полюбоваться её унижением. Показывали лапами. Скалились. А самый мелкий перебивая Квинту свистел.

— …Короче, господа, покупайте девчонку из варварского племени. Дочь знахарки и моряка.

— Погодника! — Джин огрызнулась.

— Да пошла ты! Первая цена — пять искр!

Вау! Дорого. Квинтины ракушки у неё купили за четвертинку искры, а колечки и вовсе за медяшки. Но всё равно те десять медных монеток, это, без шуток, десять здоровенных пшеничных пирогов с червяками! Вкуснейших и таких сытных, что половину она с какой-то дури раздала друзьям.

Ага, тем самым, которые теперь зубоскалили в толпе.

— Эй ты! — забасил из толпы кто-то важный.

— Эй, у меня всё честно! — Квинта вытянула свиток. — Плати! Продам!

— Ну кто так торгует? Позорище. Ну-ка повернись, раздвинь ножки и наклонись.

— Аа?..

Жирный плоскомордый пёс оглядывал Квинту, а та, подёргивая ушками, смотрела на него.

— Ну?!

— А, поняла!

За ошейник дёрнуло, подтащило. Джин аж пискнула от неожиданности, когда «сестрёнка» вдруг толкнула её мордой о помост, повернула, а потом и ухватила, зубами на спину оттягивая хвост. Если ещё миг назад Джин корчила рожи щенятам в толпе, то теперь, получается, показывала им зад.

— Базарю, отличная кобылка. Бери, ещё захочешь!

— Хм, зад полосатый. Хороший зад.

— Ага. Настоящая зебра, когда зад наружу, а остальное в короб посадить!

Её подтащило к самому краю помоста, прижало ещё сильнее. Конечно же она попыталась вырваться! Но «сестрёнка» — сука, и попросту связала ей передние копыта под животом. Теперь она стояла в совсем уж дурацкой позе, расставив задние ноги, а чтобы грызть верёвку пришлось просунуть голову под собственный зад.

Жеребчики в толпе хрумкали помидорами.

А Квинта, между тем, ещё унизительнее принялась показывать её тяжело дышащему покупателю, которому даже разрешила пощупать товар. «Хорошие мускулы», — обеими лапами он трогал бёдра. «Хорошие стати», — массировал бока. «И зубы тоже хорошие», — похвалил, когда она, бросив верёвку, вцепилась во вражье запястье, оказавшееся перед лицом.

— …К сожалению, глупая. Гадит где живёт. Беру за четыре.

— Нет уж! Мне надо пять!

Двое заспорили, уткнувшись носами и поминая разом всех богов. И штормозадую гору с юга, и светозарную жопу севера, и даже этих… гиппогрифов, которые всегда платили за жеребёнка честную цену, пока распроклятая Эквестрия не устроила так, что им покупать можно, а всем остальным нельзя.

Монетки, монетки. Почему все думают об одних только монетках? Хотя, вот, помидор ей всё-таки дали. Жирдяй расщедрился, когда сошлись на четырёх и семьдесят пяти.

— Но мне нужно пять… — Квинта едва не плакала.

— Чего так?

— Мама болеет.

— Брешет, — Джина фыркнула. — У неё мамка тоже рабыня. И вообще, она обворовала дядюшку Бу, а потом удрала с моряком…

А вот это было больно, когда одно копыто впечатывается в нос, а второе прижимает холку к помосту. Так больно, что Джин закричала, пока щенки из толпы оттаскивали взбешённую Квинту, а жадный жирдяй принялся сбивать цену до четырёх искорок и пятидесяти пяти монет.

Утро пустынного Кладжтауна начиналось своим чередом.

* * *

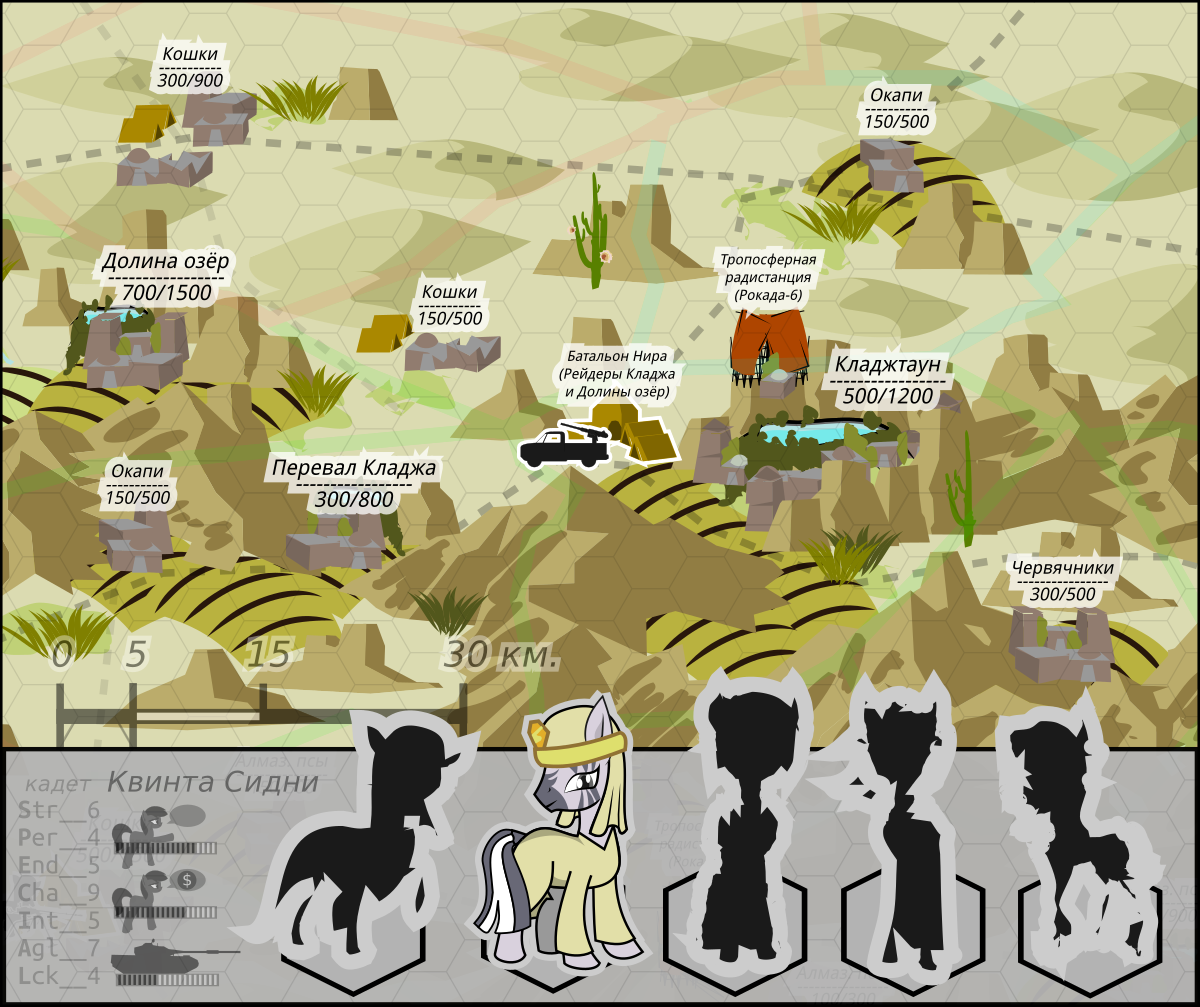

Если что, Кладжтауном эту дыру прозвали эквестрийцы. По-южному называли просто Кладжем, а по-кошачьи так мудрёно, что Джин едва язык не сломала, пытаясь повторить. Всякий здесь водился народец: и местный, вроде как мастеровой, который строил летучие корабли для ленивых пони; и прохожий, который нескончаемым потоком тянулся в ту самую Эквестрию, чтобы осесть где-то там под защитой наконец-то объединившихся цветных.

День пути от одной границы, день пути от другой. Мутное озерцо, в котором не разрешалось купаться, а вокруг него две сотни глинобитных хижин, жмущихся к стенкам ущелья. С севера булыжная стена, с юга булыжная стена, а дальше пыльное ничего до самого горизонта.

Скучно, блин. Тааак скучно, что представление на площади уже разбудило весь городок.

Вон три смущённые морды в толпе, это Кроки с братьями — щенята чуть постарше Квинты. Они — друзья. Они тоже сбежали сюда из столицы, а пока жили там, воровали сладости для неё. Вон помидорные окапи, которые долго решали «наша?» «не наша?», а потом всё-таки решили, что не наша, потому что хватало и своих. И вон уже чисто местные белохвостые кошки, которых, когда Кладжтаун строился, выгнали в пески.

— Что за шум, господа? — глав-кошка выскочила из своего паланкина, настороженно оглядывая толпу.

— …А я не могу отдать её за пять сорок пять! — тем временем упрямилась Квинта. — Это моя рабыня! Не папина, а моя! У меня кроме этой дуры ничего нет!

— Я о том и говорю. Не нужна она тебе, да и не тянете вы с отцом этого недокормыша. Пользы от неё нет. Лжёт. Пиздит. Ворует. Да и нам такая-то не особенно нужна. Но жопа… хорошая. Стыдно смотреть, как без толку бегает вокруг.

Двое оглянулись на неё. Нахмурились. Фыркнули. Снова уставились друг на друга. Эта сальная гора, жирующая на чужом труде, которую для простоты все называли Жирдяем, и крошечная на его фоне тонконогая кобылица, которую звали Квинтой — то есть пятой по счёту дочерью в семье.

— А может мне продадите? — кошка предложила. — Дам десять искр.

…

— Вот вы, хвостатые, ещё ничего, — жирный пёс навис теперь и над кошкой. — Но вы свои желания сдерживайте. Сдерживайте! Желания до добра не доведут.

— Пятнадцать искр!

С коротким «гм» Квинта поморщилась, сверкнув очками, а Жирдяй надулся как кузнечный мех.

— Пятнадцать искр тебе, красавица. И пять искр для нашего славного мэра. Искры должны работать, я всем говорю!

Белая пушистая кошка белозубо улыбалась, а её столь же зубастые товарищи настороженно оглядывались вокруг. Это называлось — соседи. Те соседи, из-за которых путники пропадают. И те соседи, которые пропадают сами, потому что мало кто отделывался отрубленным хвостом.

— Вы слышали это, друзья? — Жирдяй обернулся к толпе. — Двадцать искр, вот цена за жизнь нашего товарища!

Вот и остались от кошки рожки да ножки. Но прежде чем свершилось великое кошачье визжание, сама пушистая заскочила на помост.

— Стойте! Мы не съедать её задумали! Съедать — глупо. Нас просто штырит от крови, сколько раз повторять! Мы никуда её не заберём! Мы будем брать у неё склянку крови каждую неделю, а вам честно платить за корм для неё. А когда у неё появится жеребёнок, возьмём с той же оплатой немного молока.

Классные соседи, не правда ли?..

— Не появится, — буркнула Квинта.

— То есть?

— Полукровка же.

…

— Тогда больше пяти за неё не дам.

Кошка насупилась. Остальные тоже. И очкастая зебра, и жирный плоскомордый пёс, и жеребчики-окапи из первого ряда — все осуждающе смотрели на неё. В это мгновение верёвка под зубами наконец-то поддалась.

— Разгрызла, — заметил мэр.

— Она специально всё портит, — тихо ответила Квинта.

— Так я и говорю, отдавай за шесть. Я же не для себя эту уродину покупаю. Посадим её в большую медную коробку, сделаем дверку сзади, будем сдавать младшим по две монеты за раз. Так и окупится, и за дурости свои ответит, и сообществу польза. Меньше ревности, меньше семейных склок.

Сообщество возмутилось, что две монеты за раз, это дикость неслыханная. Младшие окапи нахмурились, щенки постарше собрались в свой кружок. Кто-то заметил, что если рабыню можно продать, а свободным нельзя за те же две монеты отдаться, то с обществом что-то глубоко не так. Впрочем, этого кого-то сразу же осадили, а потом и пристыдили, когда мэр принялся пояснять за дружбу, взаимопомощь, и самое главное в любом уважающем себя обществе — честь.

Между тем сама Джин, наконец-то избавившись от верёвки, тихим-тихим шагом отступала к дальней части помоста. Прочь! К драконам! К чертям! Убежать в пустыню и спрятаться, пока не поймают кошки. Вдруг и правда будут кормить и сразу не убьют?

Она уже собиралась броситься бежать, когда вдруг ощутила что-то тёплое и мягкое. За плечи приобняло большое пушистое крыло.

— Эй, Квинта? Так тебя зовут? Мы купим её за двадцать пять.

Невысокая серая кобылица прошла рядом. Она была неприметной в своём пыльнике, голубоглазой и светлогривой. А ещё у неё были большие пепельные крылья, лежащие за спиной.

— Сразу нахрен, — Квинта сказала, едва подняв взгляд.

Но пони, странно улыбаясь, шла прямо на неё.

— Тридцать тоже можно. Или, что уж там, пятьдесят. Этого точно хватит на лекарства маме. У нас планёр рядом, мы можем хоть сейчас отвезти тебя в столицу, чтобы ты сама позаботилась о ней.

— Повторить? Отсюда и нахрен!

Джин затряслась, когда сознание начало проясняться. Это, без шуток, была настоящая пегаска, а она сама стояла под крылом такого же крылатого жеребца.

— Любезные, у нас тут своя атмосфера.

— Дрянная у вас атмосфера. Жеребёнка мы забираем. По-доброму, или как?

Почему она нарывается?.. Странная пони стояла перед настороженно замершей толпой. Её послали — она сделала ещё шаг. Её снова послали — она вновь шагнула. И вдруг Джин осознала, что все смотрят на пони и только на пони, а хватка жеребца на её боках становится сильнее.

Поднялись крылья. Она рванулась вперёд.

— Бей гадов! — заорала Джин, со всей дури лягаясь в грудь жеребца. Оказавшуюся словно из стали. Кираса!

Но удар всё-таки сбил его хватку, а она уже неслась к тем единственным, у кого прямо здесь и сейчас было оружие. К белохвостым кошкам, стало быть.

— Бей мразей! ЛУЧШЕ СМЕРТЬ, ЧЕМ К ЦВЕТНЫМ!!!

Она кричала, сначала единственная, но когда добралась до толпы, с них как будто слетело наваждение. Кто-то из жеребчиков-окапи подхватил её крик, а потом и старшие вознегодовали. Показались револьверы, пращи, ножи. На пегасов кинулись, сгоняя их в небо. А когда те взлетели, ещё долго стреляли им вслед.

— Вообще охренеть, как у себя дома… — Квинта дрожала, обнимая её всей четвёркой копыт.

И сама Джин тоже тряслась в объятиях, бегающим взглядом оглядывая небо, пока на стенах собиралась наконец-то вооружившаяся толпа.

* * *

Знаете, что в пони самое страшное? Они цепкие. Прямо как пустынный репей. Местные окапи бывают упрямыми, псы упёртыми, а белохвостые кошки вообще дикими, когда стоят на своём. Но пони — это уже крайность. Они так вцепятся, что из-за какой-то мелочи могут запросто порушить всё. Сегодня их двое. Завтра четверо. А послезавтра — армия у ворот.

В Кладже боялись пони. Потому что этот Кладж был уже третьим по счёту, и, видимо, не последним из всех.

Уже смеркалось, когда городской совет закончился, а её, виновницу торжества, наконец-то прекратили тыкать лапами в бёдра и таскать зубами за шкирку. Квинта сопела, ругалась, кусалась, а сама Джина просила поесть, или хотя бы попить. Последнее дали — но и то неполную тыкву, а вместо еды горсть сухарей. Мол, не до обеда сейчас.

Проклятые пони.

Её заперли. Заперли из-за этих проклятых пони! И не в нормальной клетке за домом, где можно грызть бамбуковые прутья, чтобы потом поплёвывать через трубочку в копошащуюся на грядках Квинту; а в Старой штольне, где пахло меловой пылью, а вместо Солнца кое-как светился единственный яркосвет.

— Задница. Задница. Подлая задница. Ненавижу тебя.

Ах да, «сестрёнку» заперли вместе с ней.

— А чего не продала кошкам, раз ненавидишь?

— Заткнись!

— Или псам? В отличии от тебя они хотя бы обещали вкусно кормить!

— ЗАТКНИСЬ!!! — Квинта стянула очки.

В нос прилетело. Очень больно, но и сама Джина не осталась в долгу: по чихучей пыли, по острым камешкам и шахтным дощечкам, они покатились сначала в тёмный угол, где Джина вгрызлась во вражий круп до визга, а потом и обратно к двери, где старшая кобылица вдруг оказалась сверху, и как припечатала лбом о нос.

Брызнуло кровью, а потом и слезами, когда копыта прижались к болящей мордочке, а из горла потекли те скулящие звуки, за которые Джина люто ненавидела себя.

— Прости.

— Заткнись! — Джин огрызнулась на названную сестру.

— Прости пожалуйста. Прости. Прости. Прости…

Ну вот, тоже захныкала. Уткнулась в разбитый нос своим разбитым носом, принялась вылизывать лицо. Вылизывание на хлеб не намажешь! Но всё равно было приятно, хотя бы по той простой причине, что самая красивая в Кладже кобылица лижется к той, от кого морщатся даже зубастые плоскомордые псы.

— Прости. Прости. Прости…

Квинта прижала её чуть сильнее и принялась тереться о передние ноги. Лизнула в копыта, которые зачем-то подравнивала точильным камнем каждую неделю, зарылась носом в шерсть на груди. Коричнево-грязная как кирпич шкура, это отстой! Но, вообще, если подкрасить в белый, а на месте ожогов, где шерсть не росла, провести углём чёрные полосы, всё выглядело не так уж погано. Если не считать лица.

Лицо Квинта обещала исправить. Но на редиске с огорода… не судьба.

— Тебя заберут, — она уткнулась мордой о живот.

— Кончай трусить.

— Заберут. Они всех полукровок забирают. Думаешь псы не купятся за полсотни? — Квинта хлюпнула разбитым носом.

— Не купятся!

— …А даже если не купятся, кошки выкрадут и продадут.

— Трусиха.

— А я останусь одна. Папа умрёт, мама умрёт, ты не вернёшься. Я останусь одна…

Иногда «сестрёнку» пробивало на мрачноту, да так, что слёзы по морде, хвост к брюху, копытца кверху. А взгляд далёкий-далёкий, в плывущие по небу редкие перьевые облака. Потом она разводила огонь под тандыром, лепила пустые ячменные лепёшки и варила фруктовую начинку для пирога. Она смотрела на огонь, никого не подпуская, а потом всухомятку, до последней крошки, съедала пирог!

И ладно бы просто съедала. Однажды Джин увидела, как она прячется за их фургончиком с баклажаном в копытах, а потом сблёвывает в навозную яму только что съеденный пирог. На этом всепрощение закончилось. Мелькнули копыта, полосатый круп, снова копыта. И визг грязной сестрёнки из ямы, с которой Джина дралась так, как не дралась ещё никогда.

— Ненавижу, — напомнила Джин.

— Взаимно. Ненавижу всё.

— Я ненавижу больше!

— А давай сбежим?!

— А?!..

Широкими глазищами сестра смотрела на неё сверху. Она дрожала, разбрасывая пыль хвостом.

— Я ненавижу этих сучьих окапи! Я ненавижу папу! Ненавижу мать! Давай сбежим! — Квинта прикусила губу. — Давай стырим казну у мэра, украдём шлюп и свалим отсюда, где нас никто не найдёт!

Разные у неё были шутки. Но эта — особенно дурацкая. За такую не стыдно и копытом в уже разбитый нос. Что Джин и сделала бы в любой другой день, но когда сестрёнка сначала тащит на базар, а потом смотрит такими огромными глазищами — не решилась. Да ну её.

— …Я не могу спасти папу, не могу спасти маму, но я спасу тебя.

Квинта вскочила. Забарабанила обеими копытами о дверь.

— Открывай, Бигби! Дерьма мешок! Открывай!

Там дрых младший из щенков крокиной банды, которому поручили взять самострел и глаз со входа в штольню не спускать. А то вдруг пегасы? Если пегасы, то гавкать так, чтобы во всём Кладже услышали. Таковы правила, это важно! Бывало, что и они с Квинтой сидели с оружием на стене. Тогда было весело. Они стреляли по пустым тыквам с угольками, пускали по ветру хлопковые шарики, а под самое утро жарили на веточке вкусных пустынных сверчков.

— Ты чего?! — щенок наконец-то решился проскулить из-за двери.

— Срочное дело! Лягать какой жизненной важности! Зови Крока, да так зови, чтобы мэр не пронюхал! Я тебе ракушку дам!

— Ракушку?!

— Обещаю!

Щенок с той стороны фыркнул. Застучал своим здоровенным антипегасьим арбалетом. Побежал. Даже видно было, как босые лапы промелькнули у невеликого слухового окна.

— А ты признавайся, злая задница, где мои ракушки прикопала? Я же говорила, как они важны для меня!

Джин отвернулась.

— Говори. Где?

Сказать? Так копытом пригреет, самое меньшее. Сказать, где те две блестящие монеты? А смысл? У Квинты их в том тайнике было столько, что Джин, опасливо оглядываясь, не успела пересчитать их все. Так получилось, что она сначала ракушки взяла, за которые кошка обещала какие-то дикие деньги, а потом только медные колечки, не решившись тратить на рынке серебро.

— Где. Мои. Ракушки? — Квинта шмыгнула носом. — Мы их с мамой собирали. Хочешь, тебе тоже дам одну? Я по одной раздам каждому из наших, кого мы возьмём в команду. Я не жадная. Я могу.

— У кошек.

— Ась?

— У кошек! Серебро в твоём кувшине! Ракушки у кошек! Я продала их! Довольна?! Я есть хотела! Я продала!

Копыто не прилетело. Хлюпая разбитым носом кобылка смотрела на неё, а она в ответ. Размышляя о кошках, о всех прошлых обидах, о щенках с рынка, которых сестра может угостить на день рождения Бигби, а она сама должна выпрашивать у неё даже помидорный медяк.

А другие отворачиваются. Мол, вроде и не чужая, но и кормить жалко, потому что вместо характера — задница, а вокруг уйма своих таких же голодных жеребят.

Красивых жеребят.

* * *

Быть уродиной, это как замкнутый круг. Поначалу ещё неплохо: другие жалеют, заботятся, угощают вкусным. Сестрёнка дружится с соседскими жеребятами, и они, особо не заморачиваясь, принимают их обеих в свой круг. А потом начинаются проблемы.

Окапи не такие уж сволочи, но у них есть своя заморочка — правило помощи и благодарности. Это когда соседский жеребчик просит знакомых кобылок приглядеть за младшей сестрёнкой, а вечером они всей компанией убегают в кусты. А когда у кобылок чешется, они тоже сидят и придумывают, что бы такое попросить. Потому что от помощи отказываться не принято, за помощь принято благодарить.

Теперь представьте, как в эту идиллию влезает уродина-полукровка. «Давай я помогу тебе, а ты меня поцелуешь как сестрёнку?» — и жеребчик как-то смущается. Глазёнки бегают, морда кирпичом. Он что-то лопочет, извиняясь, даёт вкусный помидор. И вдруг вспоминается, как кричала: «Помогите! Помогите! ПОМОГИТЕ!!!» — но все испугались. Никто не пришёл.

— Смотри, мелкая. Делай полоски там, где шерсть не растёт, а где растёт чуть затемняй по краю. Зеркальце бы, я бы показала, но ты должна научиться этому сама.

Квинта красила её, а вернее гримировала. С одной стороны белый как известь порошок, который обесцвечивал шёрстку, с другой стороны пахнущий жжёными травами уголёк. Он елозил и елозил по шкуре, заставляя ёжиться, особенно когда сестра подкрашивала лицо.

— Я не зебра.

— Да-да, ты дурацкая пегая пони-окапи, кончай ёрзать! Или поникапи? О, поникапи, классно звучит!

— Ненавижу…

— Поникапи! Поникапи!

— Гррр!

— Поникапи, ха-ха-ха!

Она бы давно вырвалась! Дала бы в нос! Но остатки той недавно разгрызенной верёвки теперь крепко привязывали передние копыта к задним, а старшая кобылица, затащив её на лавку, сначала возилась с угольком и бёдрами, а теперь притащила большое ведро тёплой до пара воды.

Уже третье по счёту. С первым они до красноты обтирали друг друга щётками, а со вторым до блеска вымыли гривы. И её дурацкую — розовую — которую она всегда красила хной, и шелковисто-чёрную квинтину, что так красиво падала ей на лицо.

— И всё-таки, копытные, что вы там задумали? — хмурый щенок тыкал их лапой. Очень щекотно. А второй лапищей почёсывал свой вздёрнутый бульдожий нос.

Квинта лучезарно улыбнулась.

— То, что тебе с ребятами дико понравится. Ты всем передал?

— Ага. После отбоя будут.

— Значит будем дружиться, Кроки. Теперь стой рядом, а ведро держи над головой.

К началу ночи, когда Крок наконец-то вытряс из папы разрешение, их выпустили из шахты. Дома было пусто, потому что это была щенячья хижина, хорошо спрятанная в утёсе позади Больших скал. В город они решили не возвращаться. Вдруг кошки подкараулят? Пятьдесят искр, это не шутки. Это такое богатство, что небось уже и окапи начинали шептаться между собой.

Псы — исключение. Джин знала их с детства! И в конце концов, трижды разбив сестрёнкин нос, таки подружила с ними недоверчивую Квинту. Потому что пусть сто раз они зубастые и всеядные, зато не предают своих. И какую бы награду не объявили за её голову, эти — не продадут.

— Смотрите, ребята, — Квинта притащила пару длинных резиновых трубок. — Нам нужно ведро тёплой кипячёной воды. В воду добавить гвоздичное масло, оно смягчает и обезболивает. Пяти ложек хватит, оно очень дорогое…

Джин фыркнула.

— Ты можешь хоть раз не перебивать?

— Возьми кунжутное и двадцать капель сока аханты ворсистой.

— А?

— Свежего сока! Это важно. У нас здесь куст под забором растёт.

Сестрёнка поглядела на неё, почесала лоб, натянула очки, да и убежала. Вскоре снаружи послышалось айканье, и треск с корнем выдираемой сорной травы.

— Так что она там задумала? Мол, сначала праздник, а потом разговор о делах. Это на неё не похоже, — щенок спросил шёпотом, щекотно поглаживая живот.

Чесался он замечательно. Когтистая лапа в сравнении с собственными зубами и копытцами Квинты, это небо и земля. А ожоги чешутся. Они, суки такие, всегда чешутся, потому что пыльно, сухо, Солнце палит. Мама сказала бы делать травяные ванны с купырём и кипреем, а потом смазывать оливковым маслом. Но здесь не было оливкового масла. Даже оливы здесь не росли!

— Не отмалчивайся, Джин.

— Устроим вечеринку на заднем дворе, — она ухмыльнулась.

— А?

— Будем белить тёмные пещеры.

— Аа?

— Пустим УДАВА в кроличью нору. Прочистим ДЫМОХОД!

Эти алмазные псы такие забавные, когда смущаются. О, она обожала его алую морду! Ткни носом в бок, уже краснеет. Чмокни в губы — шарахается назад. Не потому что страшная. «Шрамы украшают!» — как же клёво сказано! А потому что в остальном у алмазных псов всё не как у других.

Вот, например, если вечером Квинта убегает с огорода, то это оно самое. Тыкаться. А если щенок убегает, то значит будет сидеть здесь, пускать дымные колечки трубкой, а потом в отчаянии выть на луну. Потому что щенки отдельно, сучки отдельно, а вместе им почему-то нельзя.

В итоге одни собираются стаей, чтобы гоняться за кобылами. Кобылы с вилами за ними. А потом ещё мэр, который пытается что-то исправить, да так неловко, что охреневают все.

Добро пожаловать в Кладжтаун, добрые господа!

— Ну признайся! Тебе ведь хочется пробить стержнем власти непокорённые глубины! Прогуляться по извилистой улочке? Провести караван в шахтёрский городок?

— Джин, ЭТО не помогает! — Квинта вернулась с кустиком в зубах. Сплюнула. — Это охренеть как не помогает. Не играй перед друзьями в развратную суку. Им скромность нравится. А ты — скромняха до кончика хвоста.

Кто бы говорил. Ко-ко-ко, ты задница подлая! Ко-ко-ко, воровать нельзя, объедаться нельзя, бить носы нельзя! А там, между тем, слухи ходят, что другая худощавая задница в большом почёте у псов. Мол, у пьянчуги Бу дочка совсем от копыт отбилась. Мол, вся в матушку, яблоко от яблони недалеко падает. Мол, к поняхам такую породу, ни один хороший жеребчик к такой и не пойдёт.

Ну как после такого не вмазать? А потом все тухлые помидоры на неё.

Это нечестно, когда красивая лезет к старшим, и всё-то у неё получается, а мелочь со шрамами сидит на утёсе и смотрит, как друзья убегают от очередного табуна разъярённых кобыл. Она тоже может ткнуться носом в щёку, лизнуть, обнять и прижаться. Но почему когда это делает сестрёнка, все понимают всё правильно? А когда она, то только обнимают и дают погрызть орешки, ну, или как сегодня, вкусный червячный пирог.

Жалко что ли? У пчёлки — жалко. А она… просто страшно завидует другим.

— Гляди, Кроки, — Джин сцедила капельки обезболивающего в воду. — Если мы вдруг чем потравимся, то спасение кобылы от колик делается вот так.

Ведро повыше, кобылку пониже. Копытца кверху, а хвост, чтобы не ёрзал, чем-нибудь прижать. Потом трубка, хорошо смазанная маслом, которую гораздо удобнее запихнуть лапой, чем зубами. Глубоко запихнуть, очень глубоко, до шарика утолщения и чуточку дальше. А потом просто сидеть, похрустывая жареными сверчками, и дивиться, как кобылки надуваются, а наверху пустеет весьма немалое ведро.

Давление водяного столба — великая сила! Так даже мельницы работали, и разве что у них здесь на шахте приходилось бегать в большом скрипучем колесе.

— А вообще, это приятно, — Квинта рядом потянулась, тыкаясь очкастой мордой о плечо. — Только чуть холодит.

Ну вот как ей объяснить назначение настоящих обезболивающих? Настоящей медицины, со знанием которой совсем мелкая кобылица, с помощью глины, лесных трав и собственного визга может залечить ожоги, которые убили бы сотню бестолковых квинт?

Свежая аханта ворсистая чуть дурманила, но с двадцати капель любая боль должна была начисто уйти.

* * *

Они обнимались. Чистые до скрипа, внутри и снаружи; чуть приложившиеся к тыкве для храбрости, и чуть мажущиеся углём от подкрашенных полос. Нашлось мутноватое бронзовое зеркальце, где Джина долго разглядывала себя, крутясь в свете притушенного яркосвета и зажимая в зубах кисточку хвоста.

— Скажи, Кроки, красивая ведь, красивая? — она улыбалась, представляя себя настоящей зеброй, танцующей в темноте.

Не окапи, не пони, а именно зеброй! Без тех мерзких пятен голой шелушащейся шкуры, которые теперь были присыпаны гримом и раскрашены полосками, так клёво поблёскивающими в тенях.

— Ага, красивая, малявка, — щенок погладил её.

Клыкастый такой, плоскомордый. Подберётся такой в кустах к мелкой окапи, ткнёт когтем в круп, и визгу столько, словно её там вдесятером жарят. А потом пересказывают друг другу у тандыра страшные-престрашные истории, да такие, что Джин поначалу сплёвывала, а потом забила и вообще не водилась с сородичами. Нахуй. Достали. Лучше уж с ребятами посидеть.

— Знаете что, суки… да задрать это всё! — Кроки по-псовому выругался. — И батю с его манёврами, и копытных с совета, и этих ебучих котов! — Лапы легли на бока, крепко обнимая. — Мы никому тебя не отдадим!

— Вот, верно мыслишь! — Квинта прильнула рядом, принялась целовать.

Бывают поцелую верхние. В губы, как можно даже с незнакомцем. С языком, как делают друзья. Потом в грудь и холку, с перебиранием шерсти, как делают любимые для любимых. Джин видела всё это много-много раз. А ещё, прячась среди акаций, она примечала и особенные поцелуи. Когда жеребчик доволен, а кобылка аж утыкается носом ему в яйца, а потом дышит часто-часто, показывая побелевший язык.

Лица кобылок при этом меняются, меняются и жеребцы. Скучно потому что. Хотели вон театр построить, а монеток хватило только на две пантомимы с грифонами и скрипучий брусчатый помост.

Под которым, к слову, тоже тыкались. Потому что тенёчек, да и не мешает никто.

— Джин, не бойся, делай как я.

Она и не боялась. Просто страшно. Страшно взять и прижаться носом о грудь, а потом скользнуть ниже, вдыхая этот странный, но уже такой привычный запах псового пота. Страшно перебирать шерсть зубами и облизывать особенно чувствительные места. Страшно взять в рот и глотать до последней капли, улыбаться и показывать язык… только затем, чтобы однажды увидеть на месте любимого чужое лицо.

— Можно попросить? — Джин прижалась носом, чувствуя сначала крепкие мускулы живота, а потом и упругое, прикрытое мягкой шерстью мошонки яйцо. Второе уже скользко облизывала Квинта, а устроившийся на циновке алмазный пёс жадно смотрел на неё.

— Что такое? — он всё-таки отвлёкся от перебирания квинтиной гривы, когда Джин тоже потянулась вниз от груди.

«Останься со мной», — так бы это прозвучало.

— Ничего. Потом попрошу.

Лекарю нужно быть мудрой. Нужно смотреть, видеть, и честно признавать слабости других.

Квинта пусть и дура, но правильно говорит, что хоть псы, хоть жеребчики, хоть даже кобылки — все одна порода. Всех надо сначала вытрахать досуха, а потом уже разговоры говорить. Иначе глупо как-то получается: сначала просить обещания, а потом, натыкавшись вволю, требовать исполнения, когда все мысли уже о другом. От этого, к слову, почти все ссоры.

Особенно в Кладже, где все вперемешку со всеми, и как-то вынуждены уживаться в невеликом ущелье у единственного на мили озерца.

Джин вытянула язык, а затем, подражая сестрёнке, лизнула в показавшуюся из ножен головку. Большую, красную и довольно пахучую. У псов к гигиене странное отношение. Когда берёшь кувшин, щётку и мыло, урчит, потягивается; а чтобы самому помыться, так нет, лениво. Песком обтереться, тимьяном запах сбить, и ходит довольный — а потом удивляется, откуда все знают, что он полночи кувыркался с кобылкой.

Да потому что, дурья башка, у тебя шерсть по самые лапы липкая, на солнце блестит!

Поначалу Квинта страшно краснела, поджимала уши, ходила не поднимая хвост. А потом забила на бывших подружек. Сами хороши.

— Смотри, как это делается, — она потёрлась носом.

Сестрёнка облизнулась, далеко высунув язык, глубоко вдохнула. Джин ждала, что вот сейчас как насадится по самые яйца, но нет, принялась лизать. Легко и часто, слизывая выступающие на конце члена прозрачные капли, а потом и посасывая, забавно сложив губы трубочкой, но снова неглубоко. Вместо этого она работала копытами: с одной стороны гладким краем и подстриженной шерстистой кисточкой, а с другой стороны стрелкой и пяткой, то чуть мягче, то чуть твёрже скользя по члену вверх и вниз.

А он всё распухал и распухал, уже показывая и такую длину, что лежащей на коврике Квинте пришлось приподняться, и узел в основании, который уже стал не только больше узкого зебринского копытца, но и её некрасивое поникапино копыто рядом смотрелось не таким уж большим.

Между тем сестрёнка даже не думала насаживаться горлом по самые яйца, как делала для других.

— А что вы тормозите, как слоупоки пустынные? — Джин шепнула.

— Хинт, ожидание удовольствия, это то же удовольствие, — подсказал пёс.

Оу, окапи так не делали. У них как-то сразу, сначала обнимашки и поцелуи, а потом кобылка показывает свою крутость, а жеребец свою. Немножко потыкаются, пообнимаются, похрумкают помидорами, а потом снова. Кто больше раз кончит, тот и победил. Зато после игры лежат большой компанией, даже не вынимая, а ты смотришь на них из кустов с мокрым копытцем, и кошки скребут на душе.

А другие будто и не замечают, им и без лишней кобылки хорошо. А ты злишься, злишься, злишься — и в конце концов, по-псовому задрав заднюю ногу мочишься на их пыльники. И плюёшь в их ошалевшие рожи, потому что нахуй таких друзей.

— Сейчас кончит, — Квинта шепнула.

— А? Уже?!..

Хихикнув, сестра отстранилась, а Джин, набрав в грудь побольше воздуха, взяла мокрую головку в рот. Без заглатывания, без глупостей! Она просто взяла, обхватила губами, и как сестра только что принялась часто-часто лизать. Когда самой себе так делаешь, очень приятно. Когда сестрёнке — тоже неплохо, хотя та только однажды уломала её друг дружке полизать.

В тот раз всё закончилось очень больно. Потому что в одной «подлой заднице» ненависти больше, чем похоти, а всякое повидавшая сестрёнка тоже может покусать в ответ.

Этому она известно у кого научилась. Когда острые зубы чуть прикусили шею, Джин даже не вздрогнула. Это знак признания! А когда в рот брызнуло, она большими глотками принялась глотать. Первый глоток — такой солоноватый на вкус. Второй и третий — чуть не подавилась. Четвёртый и пятый — и когтистые лапы на торсе, которые так сжали, что в точках, где на спине она лишилась шерсти, вспыхнула несильная боль.

— Ау, полегче. Смотри! — Джина широко открыла рот, показывая другу язык.

Щенок улыбнулся до ушей.

Квинта тоже белозубо ухмыльнулась рядом, а потом прижалась посильнее и принялась вылизывать лицо.

— Кстати, Джин, знаешь чем псы выгодно отличаются от жеребчиков?

— А?

— Не устают! Вообще, даже когда уже кончают всухую. Я никакая, прошу пощады, а он твёрдый как кол.

А вот это было обидно. Представьте, что есть одна некрасивая кобылка, которой очень нравится знакомый с детства щенок. Она его расчёсывает большим частым гребнем, чистит лапы тростниковой щёточкой, трётся носом о грудь. Иногда невзначай откидывает хвост на спину, показывает свою самую сокровенную кобылкину часть. А ему пофиг. Потому что вытрахался уже досуха, а другая кобылица дрыхнет на тюфяке, обмахивая мокрым хвостом залитые до самых копыт задние ноги.

И делает она это только затем, чтобы щенок рядом не злился, что отцу можно нарушать общие для всех правила, а ему почему-то нельзя.

* * *

Проблема сестрёнки в том, что она меркантильная. Насколько, вообще, расчётливой может быть едва отлюбившая свою первую течку кобылица. Жеребятам она не нравилась, мол, выбирает не по-любви. А псы души в ней не чаяли — по той же, хех, причине. Палочки со сверчками, колечки, блестяшки. «О, Армок, почему эта жадная сучечка не из нашего племени?! О, несправедливый мир!»

Сестрёнка старалась смотреть на это свысока. Получалось плохо.

— Только давай договоримся, — Квинта шептала на ухо разомлевшему щенку. — Не до узла! Дери эту ворюгу до визга, но, лягать, не до узла!..

— Да без проблем.

Сестрёнка пугливая. Клыков боится, когтей боится, ошейника боится. Джин подкрадывалась посмотреть, сначала просто из любопытства, а потом и с копытцем на влажном месте. Потому что красиво. У окапи такого не увидишь, чтобы кобылка и тряслась, и брызгала раз за разом, и пищала на единственной ноте — насаживаемая крепкими лапами, пока не откроется настолько, чтобы большой красный узел тоже скрывался внутри.

Реально большой. Огроменный!

Но сестрёнка жадная. Подманят блестяшкой, и она придержит свою возражалку, пока совсем не выдохнется. Будет ласкаться, облизывать, обхватывать и подмахивать, и часто, очень часто дышать. Потому что, самое забавное, ей стыдно. Стыдно пищать и обрызгивать восторженному псу задние лапы, стыдно вылизывать всё обрызганное, и аж до хныканья стыдно потом возвращаться, прижимая к промежности мокрый липкий хвост.

Потому что сестрёнка гордая. Она хочет, чтобы псы были красивыми полосатыми жеребцами, живущими в её собственном дворце. Ровно в той же мере, как те хотели бы видеть её сучечкой из соседнего племени, которую приведут на большой сучий аукцион. Вот тогда были бы настоящие ставки. Вот тогда в племени Червячников выгребли бы всё до последней искры, а Квинта стала бы главной, потому что у псов самые богатые сучки заправляют всем.

Трагедия, хуль.

— …Джин, ты, вообще, меня слушаешь?

— Неа!

Иногда она воображала сестрёнку большой лопоухой собакой, часто-часто машущей хвостом.

— Сама напрашиваешься, злая задница. Будешь второй!

— А?

Сестрёнка показала ей язык. Через мгновение, после толчка копытом о бок, и Кроки тоже. Ну и сама Джин не осталась в долгу: далеко вытянув язык она почесала кончик уха, обтёрла потный лоб, ухмыльнулась. Друзья долго смотрели на неё.

А потом они поцеловались. Смешно так облизывая друг другу морды, а чуть позже о шеи вытирая мокрые носы. Языки касались один другого, но не до витков, как делают самые крутые на свете окапи, а скорее по-зебрински. Легко, ненавязчиво и очень мокро. Зебры, вообще, мокрые создания — особенно сестрёнка: которая уже скорее не тёрлась, а скользила о влажные крокины бёдра, часто дыша ему в лицо.

Она пахла пляжем. Не этой мерзкой пустыней, а мокрым песком, йодом, солью — и канабисом, терпкой такой травкой из южных лесов. Где довольные полосатые собирают его большими снопами, раскладывают на жарком песке, а что остаётся из старых запасов отправляют сюда в Кладж и дальше в Эквестрию. Чтобы не были такими ебанутыми. Но помогает плохо — пони же.

— Смотри, Джин, это несложно, — нацеловавшись вдоволь, сестрёнка подмигнула ей. — Представь, что позади тебя большой, тёплый и твёрдый баклажан. Он обнимает тебя, притягивает к себе, ласкает когтистой лапой. И вот он мягко касается. Глубже. Ещё немного глубже. Иии… СТОП!

С резким выдохом сестрёнка замерла. Она балансировала задними копытами на бёдрах алмазного пса, а передними удерживалась о его плечи. Чуть оттопырив круп и откинув хвост в сторону, она показывала, как к влажному месту прижимается головка его ствола. Петелька открылась, плавно растущим кольцом обхватывая сужающееся к концу окончание, подмигнул розовый шарик клитора, а прижатый к бедру хвост часто дрожал.

— Авв, — Квинта поёжилась, осторожно поглядывая вниз на себя, а затем продолжила: — Это очень вежливо, когда баклажан не спешит врываться. Это хороший, добрый, нежный баклажан. Нужно только указать ему верное направление, а то если угол неправильный, чертовски больно будет внутри.

— Чего так? — Джин спросила.

— Да узел же!

Казалось бы, для чего придумали обезболивающие? И знает ведь сестрёнка, достаточно только попросить. Но нет, мы будем хныкать в тюфяк, ничего не объясняя. Мы слишком гордые, чтобы быть любимой и любить. Даже если это неидеальная любовь, но, блин, хоть какая-то!

— А теперь ты прижимаешься к нему. Ты знаешь, что даже самые нежные баклажаны не любят долго ждать. Очень важно напрячься до предела. Голени, бёдра, живот, а когда сил уже не останется, плавно опуститься навстречу ему. Оочень плавно.

Джин потянулась копытцем к своему влажному месту. Чуть потёрла себя кромкой, а потом, фыркнув, пристроилась на ковре, чтобы друзья видели самое красивое, а не просто комок неровных полосок и кучу косичек из крашенных хной вьющихся волос.

Только вот они не смотрели. Медленно опускаясь, Квинта часто дышала, её копыта подрагивали на плечах алмазного пса; а он сам сжимал когтями её бока, одной лапой подталкивая, а другой поглаживая показавшийся на животе и поднимающийся всё выше рельеф.

— Смотри. Это только кажется, что он такой широкий и это невозможно. Ширина, это не страшно, — сестрёнка коротко вдохнула, сдувая чёлку. — Гораздо страшнее, это длина. Когда он… касается твоего предела, нужно остановиться. Просто… не давай ему вжиматься прямо в лоно. Просто не давай. Если чуть отклониться, можно ещё немного растянуться… и до узла принять.

Квинта повела крупом, отклоняясь спиной дальше ото пса. Конец члена в её животе проявился массивным выступом, а потом с коротким вдохом она снова прижалась, теперь лишь на ширину копытца не доставая крупом до бёдер алмазного пса. И Джин протянула копыто, чтобы пощупать: сначала со стороны хвоста, заставив сестрёнку ёкнуть, а затем и спереди, цепляя кромкой клитор, а потом и соски, пупок, выступ на животе.

Сестрёнка с непередаваемым выражением зыркнула на неё, но продолжила говорить:

— Вот, ты его обхватываешь. Крепко-крепко, потому что тебе страшно. Но это всего лишь большой и горячий баклажан. Поэтому сделай глубокий вдох, расслабь голени, бёдра, ягодицы. А теперь, когда внутри всё расслабляется, уже сама, по своей воле сильно его обхвати.

Квинта всегда была сильной, но в этот раз Джина аж залюбовалась, насколько та окрепла за единственный год. Мускулы бёдер проступили рельефом, под короткой шерстью живота проявились крепкие жгуты — и выступ скрылся, только силой её мышц затянутый в глубину. С долгим выдохом сестра миновала показавшееся на члене расширение, опустилась на бёдра алмазного пса.

Любовь облагораживает! Ещё недавно они лягались на равных в боксёрскую грушу и гадали на камешках, к кому первая течка раньше придёт. Оказалось, к сестрёнке. В первый день они попробовали лизаться и страшно покусались; на второй день сестра убежала и вернулась хныча; на третий день, закусив губу, убежала снова — а теперь у неё был такой классный, щекой ощутимый рельеф.

— Это не так больно, если делать всё правильно. Ты можешь прижать копыто к животу…

Джина прижала.

— …И почувствовать, как он миновал лоно, а теперь давит на него со стороны. Скоро он возьмёт тебя когтистыми лапами, начнёт насаживать, поднимать и снова насаживать. Ты не сможешь сопротивляться, ты сможешь только прижаться так, чтобы он входил под правильным углом. Чтобы не избивал твою бедную матку, а просто гладил её со стороны и снова гладил, пока не станет реально, без шуток, хорошо…

— Нарекаю тебя мастером алмазных псов.

— А? — сестрёнка широко распахнула глаза.

— Нарекаю. Тебя. Мастером узкой жеребячьей писечки. И высоких как горы могучих алмазных псов!

— Продам. Нахрен продам…

* * *

Это нормально, называть рабовладельца «сестрёнкой»? Пёс знает, но как-то так само получилось: с того самого дня, когда её купили и отдали заботам другой.

В худшие недели, когда раны чесались гораздо страшнее, струпья отрывались, а лёгкие горели — сестра обмывала её на каждой стоянке тёплым отваром, смазывала ранения кисточкой и спала рядом, давая свой спальник, а нередко и обед. «Почему?» — Джина спрашивала. — «Потому что могу», — злилась та в ответ. Здесь в Кладже у них был общий закуток за бамбуковой перегородкой, где места хватало только на одну тумбочку и одну постель. Так получалось, что они с сестрой всегда засыпали вместе: в хорошие дни — обнявшись; в дни разбитых носов — спина к спине. Но порознь как-то не получалось. Снилось ужасное, сон не шёл.

Было одно, очень обидное. В тот день, когда сестра убежала вечером, а под утра вернулась хныча — сама Джин не предложила помощи. Ни двадцать капель обезболивающего с ведёрком и тонкой мягкой трубкой, ни объятия, ни даже чего-нибудь вкусного на обед. Потому что злилась. Укус на крупе мерзко болел. И на следующий день тоже, и потом. Если она злилась, то всерьёз и надолго, а если сестра, то как-то сразу отходила и бормотала своё «прости-прости-прости».

Наверное потому так и получалось, что она сама сливала злость на мелкие гадости, а сестра лишь изредка взрывалась, чтобы потом снова неделями терпеть.

— А кому ты меня продашь? — Джина спросила уже раз в десятый, прижимаясь носом о бок сестрёнки. — Кому продашь? Жирдяю с медной коробкой? Или кошкам, которые обещали вкусно кормить?..

Та не отвечала. В крепких когтистых лапах её тело поднималось, приятно скользя по носу потной шерстью, и опускалось с коротким взбрыкиванием, когда пёс прижимал её к бёдрам и подтягивал на себя. Он держал её на весу, сжав когтями голени, а когда та пыталась опереться на плечи, негромко порыкивал. Мол, нельзя, сучечка, нельзя.

Псам нравится быть главными. Властность — это у них в крови.

— Я знаю, кому ты меня продашь, — Джина прижалась к сестре всем телом, тоже забравшись на бёдра алмазного пса. — Ты продашь меня Жирдяю, а он сделает для меня не коробку, а большую медную кобылицу. В которую меня запихнут целиком. Меня поставят при шахте, и псы с утренним стояком будут отрываться по-полной, а медная кобылица мычать тем особенным звуком вууу-вууу.

— Заткнись! Нахрен продам!..

Красиво-то как простонала. И мокро, очень мокро, короткой струйкой делая влажный член ещё мокрее, а самого пса яростнее. Ведь куда это годится, когда и бёдра мокрые, и торс мокрый, а дурная полосатая, как её не пристрой, всё норовит намочить любимый ковёр.

Джин приткнулась вторым ковриком, попеременно подначивая сестрёнку и слизывая её ручейки. Довольно вкусные. Канабис, вообще, вкусная штука, особенно когда добавить к коржику в большой червячный пирог. Который, к слову, состоит ровно из пяти основных компонентов: тончайшего коржика, томатов, зелени, мягкого сверчкового сыра и толстобоких грибных червяков.

Страшно вкусно. А Квинта брезгует. Мол, безобидную живность не ем.

— Квинт, не отнекивайся. Ты меня продашь. А вечером, когда все вдоволь наиграются с медной кобылицей, Жирдяй вытащит меня полудохлую и заберёт к себе. Я видела, как он тебя натягивал. Слабачка! До половины, а визгу было на весь Кладж. Он натянет меня полностью, хлестая яйцами о круп. Он привяжет меня широкими ремнями, чтобы не вырывалась, и будет жарить прямо перед рацией, чтобы весь мир слышал, кто здесь самый главный, и где место копытных на этой земле.

— Ауууу…

Ехуу! Кончила! Настоящий водопад. Бедный коврик, которому снова в стирку. Бедная сестрёнка, которая большими кусками хватает кислород. И бедный Кроки, который продержался ещё меньше, а на последних фрикциях, когда низ живота сестрёнки уже распух под узлом, просто крепко прижимал её к себе.

Ни капли спермы не просочилось, а сестрёнка выглядела как те кобылицы на рабском рынке, у которых уже шестой месяц и такой далёкий-далёкий взгляд.

— Эмм, а простишь меня за ракушки? — Джин лизнулась, обхватывая языком мокрый-премокрый клитор.

— Нет уж… подлая задница. Ты первая в моём списке обид.

— Продашь? Жирдяю продашь?!

— Слушай сюда, невольница! Если бы у тебя было свидетельство о рождении, я бы ту сучью бумажку давно разорвала!

— Продашь?!

— Никогда. Ты моя поникапи. Я им. Тебя. Не отдам.

Вау! Сильно сказано. Едва не плача крокодильими слезами, они с Кроки обняли сестрёнку. Мол, вот это сучечка — наша сучечка! — эта сучечка ценит дружбу. И как ценит! Вот это выдержка! Вот это дух!

Громко фыркнув, Джин поднялась. Чмокнула сестрёнку в губы. Бёдра были уже мокрыми от собственных соков, в подхвостье чесалось, так что она просто по собачьи пристроилась мордой к полу, а задние ноги расставила как можно шире, показывая себя всю. Идеальная писечка! Розовая, нежная! Она ей так гордилась! Настолько, что однажды ответила отказом предложившему монетку приезжему жеребцу.

Правда потом долго смотрела вслед, переступала с ноги на ногу, морщилась. По-хорошему, за монетку надо было не убегать, а хорошенько вылизать, или быстро вымыться, прибежать потом и наклониться, откидывая хвост на спину и прикрывая щёлку ногой. Монетка же! Червячный пирог!

Короче, это нечестно, когда сестра храбрая, а ты сама — словно пустынный сверчок.

* * *

Ей хотелось этого. Всем хочется, как бы там Квинта не возражала. Всем хочется пищать под своим жеребцом, вырываться и просить пощады, а потом, с особенно громким визгом, улетать далеко далеко. Нет, не к тазику — как у Квинты с вдруг кончившим внутрь жеребчиком; и не домой с заплетающимися ногами, как сестрёнка приползает после ночных алмазных псов. А обнявшись и прижимаясь друг к другу, как делают любимые для любимых и друзья для друзей.

— Эмм… ребята, вы обещали, что я вторая, — устав стоять враскорячку, Джин оглянулась.

Кроки честно попытался снять сестрёнку. Та взвизгнула. Снова попытался, и Квинта вся затряслась.

— Застряла, бедняжка? Маслёнку принести?

Вдумчиво они это обсудили. Оказалось, что маслёнка не помогает — просто не пропихнуть. Помогает только та очень тонкая трубочка, которая осталась дома — и нет, они не отправят младшую в город, полный подлых окапи и жадных до понячьей награды белохвостых котов. Сиди, мол, скучай — мелкая злюка — а мы тут продолжим: постанывая, порыкивая и целуясь, а потом снова кончая, так что сестра тянула уже на седьмой месяц, а то и на восьмой.

Красивая, пухленькая зебра. Кто не любит пухлых зебр?..

— А я видела, Кроки, как она тренируется, — Джин беззаботно болтала, тыкая мокрое пузико сестрёнки то носом, то языком. — Возвращаешься такая с огорода, а она дрожит на нашем общем матрасе, писечкой обхватывая здоровенный баклажан. Внутрь, наружу. Внутрь, наружу. И тужится, вся красная, то выталкивая, то копытом запихивая его поглубже. А потыкаешь носом, отвечает так яростно. Мол: «Разболтаешь — продам! Нахрен продам!»

Сестрёнка застонала, прижатая особенно сильно. Узел не давал ей хорошо подмахивать, но она очень старалась, то поднимаясь чуть выше, аж до скрипа зубов, то чуть ниже, с выдохом опускаясь на мокрые бёдра, а потом скользким кругом по ним — и снова, снова, снова, пока рот не открывался, вываливая широкий зебрячий язык. Тогда Кроки целовал её в губы, а сестрёнка отвечала, едва не вырубаясь совсем.

Частыми каплями она делала мокрый коврик ещё мокрее, хотя большая часть соков, накрепко перекрытая узлом, оставалась внутри. Скоро их ждал такой-то водопад!

— А хочешь, я тебя вылижу? Всё до последней капли проглочу? — Джин улыбалась, показывая длинный и тонкий язык.

— Не… хочу.

— Хочешь. А знаешь, Кроки, какая Квинта поначалу была недотрога? Мол, я новенькая, я городская, я самая красивая. В кусты не хочу, под жеребчика не хочу. Там у нас настоящая война была. Одни такие: «Изнасилуем эту падлу!» А я с другими: «Нож вам в брюхо, а не наша Квинт!» Мы, блин, жопы ради неё рвали, а она взяла да и перебежала к плохим.

Сестрёнка оглянулась с большими, полными слёз глазами.

— Я думала, толпой её отжарят. Хрена там, прибилась к лидеру. Мол, твоя писечка и только твоя, никому не отдавай. Рассказать, что стало после этого с лидером? Как вся банда развалилась, а хороший жеребчик к рейдерам убежал?..

В лицо хлёстко прилетело. Зубы лязгнули, нос обожгло болью. А коснувшись щеки Джин увидела стекающую с копытца кровь.

— Кончай её бесить. Она — твоя семья, — рыкнул пёс.

— Кроки, ты охренел?! — сестрёнка взорвалась.

Мелькнули копыта, лапы, снова копыта. Двое упали. Одна кусаясь, а второй пытаясь прикрыть лицо.

— Нет, всё правильно, — Джин прошептала. — Всё правильно, говорю! — она заорала им.

Слова не помогли: пришлось разнимать. Копытам по морде одной, зубами за лапу другого. Снова копытом и снова зубами, пока запаха крови не стало столько, что охренели все.

Сестра тяжело дышала, прижатая к полу всей массой алмазного пса. Он придавил ей бёдра собственными, а передние ноги сжимал в лапах. Кусучие зубы пару раз клацнули, но вскоре сестрёнка поняла, что снизу до пёсьей шеи не достать, и просто часто задышала. А сам пёс — довольный-довольный — ни на секунду не выходил из сестрёнки во время драки, а теперь покачивался сверху, снова насаживая, насколько позволял узел; а когда Квинта чуть застонала, принялся вылизывать её залитое слезами лицо.

Это помогло. Секс всегда помогает! Ну, кому доступен. А ещё очень помогают объяснения, так что как только сестрёнка снова расслабилась под своим зубастым, тихо запищав, Джин начала говорить.

— Дружище, вообще, ты прав. Я несу чушь, за которую каждый раз получаю. Но это просто нужно мне. Без этого я совсем на говно изойду.

Она штопала себя у бронзового зеркальца, работая с кривыми хирургическими иглами, а заодно прочищала ещё не закрытые раны, обернув кончик языка вокруг ватной палочки, от которой приятно щипало лицо.

— Однажды тебя занесёт не туда, — Кроки ответил спокойно, перетягивая сестрёнку на себя. — Ты вспоминай эти порезы. А если будет совсем паршиво, заходи к нам. Дадим винтовку, сходим вместе в пустыню, кого-нибудь убьём.

Вот-вот, чтобы совсем паршиво не было, она и несёт всякую чушь. Убийства беззащитных котиков, это не про неё. Котиков — жалко. Но прав он, конечно же. Что характер — задница, она уже и не спорит. Хорошие окапи не создают проблем маме и племени. Хороших окапи не продают на рабский рынок. Хороших окапи не обвиняют в грабежах и убийстве, плетью выбивая признание, чтобы в последний раз показав друзей перед казнью, продать за бесценок. Мол, жеребёнок всё таки, жалко добить. И наконец, хорошие окапи не попадают в такую семью, где сестрёнка заботится, несмотря на подлый характер и, поначалу, непонятно за что держащуюся жизнь.

Но иногда хотелось не только заботы, а чтобы ценили. Хоть за что-нибудь. Чтобы друг не отмалчивался, почёсывая шкуру словно домашней зверюшке, а рассказывал о своём псовом, а она улыбалась и давала свой поникапин совет.

* * *

Они с Кроки ещё совсем мелкими знали друг друга. Бегали в гости по широким туннелям столичного бункера, дрались с жеребчиками из трущоб снаружи, вместе ловили сверчков. Когда щенок болел после очередной операции, она кормила его с ложечки и обещала, что всё будет хорошо. И мама обещала тоже — она никогда не лгала.

Когда мама погибла, Жирдяй очень скоро приехал её выручать. Мол, бросай свой рабский рынок, Джина, мы тебя выкупим. Иди к нам! «Нет, не пойду, у нас хорошо!» — «Как в рабстве может быть хорошо, глупая копытная?» — «Хорошо — и всё тут!» И псы под взглядами настороженных окапи удаляются, а она сидит с единственным оставшимся щенком, болтая копытцами над старой заводской галереей.

Тот спрашивает: «Да что с тобой не так?» А она и рассказывает, что, мол, во-первых кормят — невкусно, зато сытно — что ничего от неё не требует. Что в первый же месяц отчаялись продать эту «горелую задницу», а на второй месяц окончательно отъебались, когда у неё появились классные друзья. В тот день она похвасталась ножом, а потом, по-секрету, и револьвером. И Кроки, которому по возрасту ещё не полагалось огнестрельное оружие, просто начисто охренел.

Быть в банде, это потрясно. Опасно, но потрясно. Старшие косо поглядывают, шепчась между собой, мол, эта мелочь — талисман «Горелых», а она носит нож на груди и задорно ухмыляется им в лицо. Приходит вечер, и она на спор съедает шесть тарелок рисовой каши, снова и снова подбегая за добавкой, а кобылка с фартуком подкладывает ей побольше овощей. А ночью она убегает к друзьям, в бараке которых сладко пахнет травкой, жеребцы обнимают кобылок, а её саму ждут благодарные взгляды за пару-другую как нехер делать заштопанных ножевых.

Её обнимают, и она засыпает вместе с другими, стараясь не делать глупостей — вроде как подныривания к жеребчикам в постель. Ребята, может, и не против, но есть такая важная штука, как репутация. С одной стороны живой святыни, которая бросилась за мамой в горящий дом, а с другой стороны кобылок для развлечений, которые только и годятся, чтобы дарить им подарки и сперму спускать. А ей же, напротив, приносят книги, мамины инструменты — большой саквояж откопанных с пепелища вещей. Она плачет у погребального костра рядом с ребятами, а потом возвращается вместе с ними, в первый и, наверное, в последний раз в жизни укурившись до летающих свинок в глазах.

Летят дни, складываясь в недели, а недели в месяцы — меняются лица друзей. Кто-то уходит, найдя новый дом; кто-то бросает всё, разругавшись с остальными; а кто-то — очень хороший — погибает на её копытах, потому что раны тяжёлые, а его ищут, к настоящему врачу ему нельзя. «Горелых» ненавидят, как оказывается, их обвиняют в поджоге, из-за которого весь пригород начисто сгорел. Заводской барак сменяется древним метро города, а шум улиц этой бесячей капающей водой. Они вооружаются, учатся стрелять — а потом погибают один за другим, пока она дрожит под кучей мусора и смотрит, всей четвёркой копыт обнимая младшего в банде жеребчика. Его убивают тоже. Взрослые обожают убивать. А её бьют, страшно бьют, чтобы призналась: чтобы смотрела в красные от ненависти глаза старших кобыл и просила пощады, пока кое-как зашитая шкура слезает со спины. Они говорят, что ребята из банды подожгли и её дом. Тогда она кричит всё, что о них думает, а потом готовится умереть.

Но хрен тебе, а не смерть. Вот пять искр за доступного по цене жеребёнка. Покупайте, забирайте. С глаз долой, из сердца вон. А если сдохнет по дороге, так даже лучше, вот вам бумажка, что с доказательством смерти деньги можно там-то и там-то вернуть. Но вот второй хрен тебе, а не плохие попутчики. Достаётся сестрёнка, которая заботится о ней точно так же, как она сама заботилась о ребятах. Достаётся дядюшка Бу — самый бестолковый отец на свете, но тот единственный, кто не поверил в хуйню про подпаливших город подростков. А потом путь в Кладж, ведь сестрёнке с отцом уже всё равно, куда ехать, так почему бы не поехать туда, где живут знакомые с детства добродушные псы.

Вернувшись в настоящее, Джин оглядела подросшего друга. В ту встречу на галерее завода он был выше неё, но ненамного, а теперь вымахал в такую зверюгу, на фоне которой длинноногая зебра терялась как шарик спиральных полосок и спутанных чёрных волос. Они снова любились, уже по третьему кругу, начисто забыв про неё.

Джин решилась.

— А знаешь, Кроки, ты можешь нам доверять. Мы с Квинтой не такие глупые суки, какими кажемся. Сейчас придут ребята, и я, наравне с сестрёнкой, буду их удовлетворять…

— Эй!

— Наравне! Устроим великий псовый марафон! Кто знает… ххх… — она едва не задохнулась, сглатывая вдруг поднявшийся в горле горький комок. — Кто знает, что будет завтра? Но у нас есть сегодня. Сегодня мы всей толпой попросим… кредит у мэра. Он же наш в доску! Он должен помочь! С сотней искр мы заведём летучую лодку и скоро будем в столице. Мы поможем маме Квинты, а потом что-нибудь придумаем и сделаем из нашей сотни искр сначала двести, а потом и триста…

— Я знаю, что мы придумаем, — Квинта замотала головой, очухиваясь. — У меня есть план.

— Ага, которым ты ни с кем не делишься. Но я верю, план есть! А ещё я знаю, Кроки, что вы с ребятами нормальные, а не какие-то там извращенцы. Видишь, я не ною про любовь?! Мы просто сбежим в столицу, спрячемся там, разбогатеем, а потом, когда пони затихнут, вернёмся. Мы разделим всё поровну. Вы купите себе самых жадных сучек! Мы найдём себе в столице хороших жеребцов. Мы будем дружить семьями, а наши маленькие играть вместе. Вот… это всё, чего я хочу.

Высказалась, и аж потеплело. Про любовь — ложь. Про всё остальное — правда. Любящие любят любимых, и, пони забери, есть в мире разные формы дружбы и любви!

— Хм… — Кроки обнял её крепче, подтягивая к себе. Посадил на бёдра.

Попытался подсадить, потому что сестрёнка тут же снова принялась покачиваться, а одну мелкую кобылицу зажало между когтистой лапой друга и мокрой-премокрой сестрой.

— Так что твоё «хм», недоверя?

Пёс прыснул.

— Ладно-ладно! Мы на одной стороне! Только, суки, поймите же, красть у семьи я не стану. Особенно теперь, когда из-за проклятых пони мы все в нищете.

— Это не кража! Это кредит!

Квинта аж зашипела, поясняя за кредитование, жадных псов и формальные договоры. Подъёмные им полагаются? Щенятам — в смысле. Полагаются! А тут пони на горизонте. Значит всё, полундра, настало время вскрывать общак. И то, что общак пока что в городском банке, это лишь вопрос доверия.

К примеру, большие и толстые жирдяи обмениваются расписками на тысячи искр. Расписка, значит доверие. И они тоже оставят расписку, обещая всё с прибытком вернуть.

И вернут обязательно, потому что мэру тоже нелегко.

* * *

Жить одним непросто, особенно когда ты маленькая, да и сестрёнка у тебя тоже маленькая, а все чего-то хотят от вас обеих, трясут, давят, ломают. Одни пристают, другие пытаются куда-то пристроить, третьи просто пользуются, наслаждаясь собой. И увы, слов не все понимают: они обе рано узнали, что волшебное слово «отъебись» действует только на хороших, и совсем не помогает против плохих.

Сестрёнка недоверчивая. Этому она у окапи научилась, и очень зря, потому что местные псы, напротив, учатся доверию. Учатся неловко заигрывать, а не нападать из-за кустов. Учатся дарить подарки, а не считать монетки. Учатся хорошему, потому что, блин, видят, что у них обычаи дурацкие, а живущим рядом копытным друг с дружкой хорошо.

Но нельзя просто так взять и сказать, что обычаи глупые и вовсе не нужны. Всё ведь слагается из условий. Для мирного времени одно, для бедствий другое. Просто псовые больше созданы для того, чтобы зубами и когтями защищать свою собственность, а простые поникапи, чтобы устраивать сестрёнкам мелкие пакости, веселиться с друзьями и есть вкусные червячные пироги.

Ну и любить тоже. Потому что любить — хорошо.

— А вот так… особенно приятно, — Джин шептала слабеющим голосом, закинув на спину сестрёнки задние ноги.

Квинтин язык ласкался так часто. Вверх и вниз, вверх и вниз. А потом она дышала в щёлку, легонько тыкала клитор носом и хлестала кончиком языка. Иногда прерывалась, когда пёс по другую сторону брал её петельку особенно глубоко, но это простительно. Джин представляла себя на месте сестрёнки и со всей дури прижимала её к себе.

— Я же говорил, вылизывает она просто волшебно, — Кроки клыкасто ухмылялся.

— У тебя научилась?

— Скорее на мне тренировалась. Даже книжку просила для себя заказать. Как там называется: «Юным Старкаттери нравственное поучение».

Оу, Старкаттери, это магия! Вуу! Вууу! Только у сестрёнки с магией ничего не получилось, ибо духи не дурные: им эта пустыня в жопах мира нахрен не нужна. Да и пустынную мышку пожалела зарезать. Вроде всё собрали: и ножик, и маски, и круг из цветных мелков, а сестрёнка сначала как сожмёт нож побелевшими губами, а потом со звоном на пол. Мышке морковку, мышку в пустыню, слёзы ручьём.

Чтобы не обидеть сестрёнку, она сама старалась не думать о плохом, держать подальше от себя острые предметы и почаще сливать на мелкие гадости ту тёмную тучу, которая накапливается в душе.

— А вообще, мне нравится подсматривать, как сестрёнка трахается, — Джина призналась. — Очень красиво. У других как, просто потыкаются да потыкаются, а у неё то баклажаны, то верёвки с зажимами на сосочках, то восковая свечка и визги на весь Кладж.

Искусство! Мастерство!

— Ещё сосёт она просто бесподобно, — высказался пёс.

— Будто тебе есть с кем сравнить!

Ха, не удержалась!

— …Я такое даже у копытных не видел, чтобы юная сучка разом заглатывала и узел, и яйца, а потом ещё и ласкалась носом, прижимаясь под хвостом.

Вау. Она тоже такого не видела. Вот великая сила искусства на пересечении культур!

— Мы засняли, кстати. Показать?

— Гррр… даже не думай.

— Постой, вы починили проектор? — Джин аж открыла рот.

— Да!

Охренительно. Ну почему в день, когда починили проектор, им приходится уезжать?!

Проектор, это кино! Большие города, море, бесконечные полосатые на улицах! Которые гуляют друг с дружкой, покупают за фантики что-то вкусное в вафельных стаканчиках, целуются и ставят на шлюпках большие косые паруса. Потом приходят злые пони, и полосатые защищаются, строят железных монстров, чинят их в пустыне, рассказывая истории и любуясь закатом. Всё горит, всё взрывается, но полосатые побеждают, потому что пони — неверные, а зебры — самые верные на свете друзья.

В конце фильма, ещё совсем маленькой, она подолгу сидела, открыв рот, и гордилась — страшно гордилась — что у неё полосатые ноги и полосатый зад.

Ехуу! Лучше смерть, чем к цветным!

— Эй, Джин, очнись! Начинаем кино! — пёс загоготал.

— Не смей!

Аж до взвизга Квинту хлопнуло по крупу. Сестрёнка попыталась вскочить, но была поймана за хвост когтистой лапой. Прозвучал щелчок.

— …Кроки-кинема представляет! Только сегодня, только у нас, самая жаркая сучка семи королевств…

— Выруби!

Подняв уши и широко распахнув глаза, Джин видела, как на белёной стене появляется картина. Сначала чёрно-белая, а потом и цветная. По-настоящему цветная! И кобылка там изгибается, густо краснея мордочкой, показывает себя. Ей будто бы страшно, и одновременно интересно. Страшно интересно! Она дрожит, прижимается, лижет, ласкает себя быстро мокнущим копытцем. С частой дрожью ушек берёт в рот, а потом и заглатывает, под сильной, уверенной и когтистой хваткой насаживаясь всё глубже. Хвост бьётся, тонкими дорожками текут слёзы, а потом большой красный узел погружается, и глаза полосатой лезут на лоб. Но сестрёнка на этом не останавливается: дрожа всем телом ей удаётся взять в рот сначала одно, а потом и второе яйцо.

Ноги слабеют, едва не опадая, а брызги из тонкой петельки далеко выстреливают на мускулистые плечи алмазного пса.

— Бесподобно… — Джин вдруг осознала, что одновременно с кобылкой на экране сама брызгает сестрёнке в рот.

— Правда… неплохо?

Красная как помидор сестра заглядывала в глаза.

— Да это лучше «Песка и стали»! Это красивее «Парусов»!

Зачем, вообще, снимать кино о железках, когда можно делать большие, комплексные картины о сексе, дружбе и любви?!

И ей вдруг захотелось этого. Захотелось рассказать о себе и сестрёнке, о храбрых псах и пугливых окапи; о красивых закатах, когда в алый красится вся пустыня вокруг; о цветках буресвета, которые поднимаются после дождя, окрашивая дюны морской синевой. О том как они все вместе катаются по ним, обнимаясь до росистых мурашек, а потом жарят сверчков у большого костра.

О том, что жизнь есть повсюду. И это жизнь сложнее, чем кажется. И среди боли, которую только и видно сверху, хватает и душевной теплоты.

Что-то осветилось на боку.

Глава вторая «Злые окапи»

* * *

Вернёмся немного в прошлое, чтобы начать с того, с чего всё начиналось. Как так вышло, что псы лучше жеребчиков, а злые окапи даже не обнимут, пирогом не угостят. Ответ прост — обычаи. Странные у одних, и дикие у других.

Сестрёнка долго раскрепощалась. Мучительно. Самая зажатая на свете кобылица, с белоснежных перин на соломенный тюфяк. Она не хныкала из-за этого. Если бы хныкала — точно бы не подружились. Но это всё равно было заметно, хотя бы по тому, как над перловкой задирает нос.

Сказать, что у местных жеребчиков был дикий стояк на сестрёнку, значило бы ничего не сказать. Ходили табуном, заглядывали в окна, расспрашивали; а их кобылки крутились поодаль, прикладывая копыто к лицу. Мелкая? Пофиг, мелких здесь любят. Не хочет? Значит забили голову дурью, нужно переучить. Не доверяет? Значит нужно обнимать, ласкать и вкусным угощать.

Взрослые угощали, тыкаясь носами о настороженно замершую Квинту; затягивали на солому, чтобы перебрать шерсть и гриву; готовили горячую до пара воду в большой бадье, разминали мускулы и натирали шерсть кунжутным маслом, а потом очень внимательно чистили копыта, чтобы не портились о местный дурацкий песок. А сестра шарахалась от жеребчиков, которые не очень-то и скрывали, чего хотят, и что будут с ней делать, когда утащат в кусты.

— Ты странная, — ей говорили.

— Право имею!

— Хрена там. Будь как все!

Вообще, окапи не ревнивые, но видя как жеребчики вьются месяц, второй, третий, даже их проняло. Квинту застыдили. Мол, хватит мучить ребят, или поднимаешь хвост, или пинком под зад и дальше в Эквестрию. Когда злая-презлая сестра вернулась домой, Джина напомнила: «Лучше смерть, чем к цветным». В ответ как-то совсем грустно прозвучало: «Лучше».

В тот вечер они долго сидели на краю ущелья, бросали вниз хлопковые шарики, болтали обо всём. Было весело. А потом стало нерадостно, когда сестра ей всё припомнила: и разбитые окна соседей, с которыми вышло случайно; и окровавленный нос соседской мелочи, которая сама виновата; и даже то, что кто-то подъедает все пироги, которыми угощают, а от каши воротит нос. Было больно, когда прилетело по носу. И ещё больнее, когда на шее ошейник, на прутьях верёвка, а потом закрывается клетка и пустынные слоупоки тыкаются в бока. И сидит она, совершенно охреневшая, слушая неспешное «слоу-слоу» ничего не понимающего скота.

Тогда она начала грызть. Верёвка, бамбуковые прутья, и тихое бешенство внутри. Она выбралась, когда Солнце уже скрывалось за стенами ущелья; не нашла сестру в фургоне; побежала трясти местных жеребят. Копытом по носу, зубами за ухо — и совсем мелкая кобылка уже хнычет, мол, пошла на пустырь со старшими. Злое: «Веди!» — и хвост перепуганной окапи мелькает в тенях.

Нашлась Квинта рядом с рыночным помостом, в окружении тучи юных кобылиц и дюжины старших жеребят. Её целовали, и неловко поднимая очки она целовалась тоже. Старший в компании жеребец поглаживал её, обернув вокруг копыта высоко задранный хвост. Щёлка сестры была залеплена пластырем — белым таким, с ромбиками — а кроме того она старалась закрыться, вытягивая копыто под животом.

Это всех так забавляло. Кобылы совещались: учить доверию, или не учить. Решили — учить.

Появилась невысокая скамья, колышки, верёвки. Быстро и умело сестру связывали, чтобы скорее висела, чем стояла; чтобы могла раскачиваться, но не сжимать ноги, или тянуть копыта назад. Она застыла, дрожа всем телом и часто-часто взмахивая пока ещё свободным хвостом. Пластырь оставили, разве что приоткрыв с краю, чтобы не скрывал самое личное место кобылицы — пока ещё крошечный сестрёнкин клитор.

Джин протолкнулась через толпу, но показаться сестре не решилась. Так и стояла она в сторонке, разглядывая единственную подругу, пока её связывали, обступив со всех сторон.

— Вы конченные! — Квинта возражала. — Я пришла сама!

Её не слушали. Соседские близняшки обнимали, целуя торчащие как спичечные головки соски сестрёнки и водя носами по её напряжённому животу. Их копыта попеременно прижимались к промежности, чуть цепляя клитор, а языки, касаясь друг друга, оставляли влажные следы. Сестра потела до капель на шее, но её обтирали мягкими хлопковыми полотенцами, а как только она привыкла к ласкам, принялись дружно вылизывать, обступив со всех сторон: и копыта, и бока, и шею с ушками — по всему её телу гуляли гибкие длинные языки. Её трясло.

— У нас принято трогать друг друга, — нашёптывали соседские близняшки. — Это важно. А всё важное мы стараемся сделать приятным. И изнасилования в том числе. Привыкай давай.

Сестра молчала, пока её гладили, а дышала часто и неглубоко. Она намокала. Не сразу, не быстро, но языки у окапи очень чувствительные, они нашли самые щекотные места. Молча изгибаясь всем телом, Квинта потекла так, что пластырь оторвался, а вскоре, небрежно сдёрнутый языком, и вовсе упал на песок.

Кобылки отступили, теперь сестрёнку трогали юные жеребцы. Такие возбуждённые, что их пенисы едва касаясь шерсти оставляли влажные следы. Они скользили по бокам, и она вздрагивала, по очереди прижимались к щели, и она тряслась до копыт. А за этим следовали лёгкие, очень медленные движения, где головка члена приоткрывала половые губы, чуть натягивала плевру, а затем двигалась выше, погладив клитор. Жеребчик скользил по животу, отжимая соски, и сам прижимался сверху. И целовал, поглаживая своим длинным языком сначала зубы, а затем и проникая в приоткрытый силой рот.

Они кончали на неё. Сначала жеребчики, возбуждённые до возгласов, а затем и их кобылицы, смущённо сжимавшие морковки и кабачки. Сестру обнимали до короткого выдоха; открывали рот, зажав зубы деревянной рамкой; и целовали, показывая оплетённый витками и далеко вытянутый язык; а затем член, скользящий между сосков, начинал пульсировать, и струи спермы падали сестрёнке на живот, грудь, морду, покрывая белым уши, нос и глаза. Выстрел до ушей толпа встречала восторгом, а прямо в рот — овацией. Сестра крепко прижимала язык к нёбу, пока белые липкие капли падали на прикрытое только очками лицо.

Запавших на зебру жеребчиков было море, но немногие дождались выпавшей по жребию очереди — вокруг хватало и мокрых до задних копыт кобыл. Сегодня они не прятались по кустам, а ласкались прямо здесь же, подстелив хлопковые коврики, и лишь изредка краснея и укрываясь вторым ковром как одеялом. Кто-то со своими, кто-то с чуть более старшими, а кто-то и в первый раз. Соседские близняшки пристроились рядом с Квинтой, предлагая себя тем жеребцам, кого игра с потиранием сестрёнки слишком увлекала; а потом к ним присоединилась и совсем мелкая кобылка, вскрикнувшая, когда её оседлал жеребец.

Джин нашла себя одинокой посреди разбившейся на пары и тройки толпы. Она подошла к сестре, которую обтирали мягкими хлопковыми полотенцами и начисто вылизывали, тоже попробовала лизнуть, поймала взгляд. Узкие как точки зрачки смотрели из огромных, на пол-морды глазищ. Сестра молчала. И она молчала тоже, только облизывая и чуть дрожа. Испугавшись толпы.

Хотелось перегрызть верёвки, но сестру уже развязывали. Хотелось увести домой, но их обеих удержали, сначала носами о грудь, а потом и огромным пирогом с персиками и большой тыквой абрикосового вина. Сильно разбавленного компотом, как она узнала позже, потому что они обе были ещё слишком маленькими, чтобы увлекаться настоящим вином.

* * *

Для неё с того дня ничего не изменилось. Для сестры — многое.

Жеребчики приходили, и Квинта шла следом, подгоняемая толчками носом о круп. Её вели в «Дом забав», где в большой общей комнате лежали тюфяки со свежей соломой, глиняные игрушки и хлопковые коврики. Здесь было прохладно в полдень, а ночью тепло, потому что каждый вечер прогревали большой тандыр. Здесь была баня — общая для всех жеребят; и столовая, куда к обеду взрослые несли что-нибудь вкусное, хотя бы по крошечной порции, зато на всех.

В «Доме забав» не было старших, никто не мешал. Накормив обедом, сестрёнку опускали животом на подушку над огромным пушистым ковром. Ей делали промывание: с вёдрами, трубкой, и кислой мордой сестрёнки; а затем горячую ванну с поцелуями и парой ласкающих всё тело жеребцов. После мытья начинался массаж, увлечённый и сильный, в котором пара юных жеребцов стрелками копыт водили ей по бокам и бёдрам, глубоко сминая ягодицы, а затем, когда щель намокала, широко открывали её. Поначалу Квинту просто ласкали, как прежде, делая скользкими живот, шею, грудь. Она должна была вылизать всё до последней капли, в этом запрещалось помогать.

Когда она отказывалась, её не били, а просто принуждали. То верёвками, то мягкой пластиковой рамкой в рот. Вскоре сестра уже глотала, сама открывая рот под струйки спермы, а потом и подныривая жеребцу под живот. Соседские близняшки показывали, как правильно облизывать, и она повторяла, иногда морщась и прикрываясь хвостом. Но вот хвост оборачивали вокруг копыта, ноги привязывали ремнями, а старший жеребчик пристраивался позади.

— Не надо верёвок, — она просила.

— Лягнёшься ещё.

Язык у окапи не только длинный, но и очень сильный — гладкий, узкий, с шероховатым кончиком — и Квинта аж билась, когда жеребчик начинал её с силой вылизывать, в кольцо захватывая и оттягивая побагровевший клитор, а зубами гуляя по её лепесткам. Она молча кончала, брызгами смачивая его лицо, а потом и следующего, и следующего, пока совсем не выдыхалась, а жеребчики с такими же мокроносыми кобылками посмеивались вокруг неё.

Наконец, измотавшись, сестра только часто дышала, вывалив язык. Она не двигалась, не реагировала на прикосновения, а глаза смотрели в разрисованную морем и пальмами стену словно в пустоту.

И тогда жеребята, посовещавшись, решили:

— Пора.

Старший жеребчик пристроился позади Квинты с ножницами в зубах. Джин удивилась тогда. Отложив тыкву с чаем подошла ближе. «Так надо, — ей шепнули, — чтобы не портить недотроге первый раз». Она дала в нос дураку. Сбегала домой за хирургическим набором, вернулась со скальпелем, спиртом, светильником и ватными тампонами. Сестрёнка уже спала, так что они и не стали её будить. Копыта на ягодицы, широко раздвинуть, и, глубоко вдохнув её терпкий запах, коснуться лезвием и сразу же отступить. Идеально. Даже не вздрогнула. Плевра сестры была срезана по краю, а Джин уже поглаживала оставшуюся бахрому ватной палочкой с мазью, которая тут же остановила кровь.

Все смотрели на неё, когда Джин закончила с обработкой раны. Держа скальпель в уголке рта она поднялась.

Вдруг стало очень плохо. Это не помощь. Это не та помощь, которую храбрые и сильные окапи дарят тем, кого любят. Эта не уважение. Не то уважение, с которым к ней отнеслись старшие ребята в банде, ни разу не подзывая её к постели и не требуя у всех отсосать. И это чувство было таким, словно пустота внутри разрывается болью. Словно друга ставят к стенке, а потом стреляют в него всей толпой, превращая в кровавое пятно.

— Нахуй так жить? — Джин прошептала, впервые оглядываясь так, чтобы разглядеть лица других.