Янтарь в темноте

Глава тринадцатая «Мир одержимых»

«Перемены требуют жёсткости от творца», — Найтмер Мун часто повторяла себе эту фразу: бессмысленный набор звуков, в далёком детстве сопровождавший её.

Она не родилась умной. Всё было мутным в том мире, всё нечётким — она с трудом узнавала лица, она не знала слов. Смутно она вспоминала мордочки пары земных, которых сморила болезнь и тяжёлая работа; смутно помнила запавшие глаза кобылки, тупо смотрящие в отражении блестящего осколка кристалла, и множество рогатых фигур, молчаливо изучавших её. Первую личность, намеренно лишённую сновидений: связи с миром, общего для всех языка. Первую личность, пластами стали и камня укрытую от проклятия меток, чтобы проверить, возможно ли оно, биологическое бессмертие, о котором так мечтали двухсотлетние старухи в кристальных телах.

Её не мучили. Не было боли, страха, грязи — только одиночество и металлическая сетка, не дающая даже просунуть язык. Её пробовали учить, но получалось плохо. Иногда её обнимали, и она обнималась тоже, наслаждаясь чужим дыханием на плече. Но в этих объятиях не было родства, разве что капля жалости, или той теплоты, с которой ласкают питомца. Например, домашнюю мышь.

А потом добрый единорожик подарил ей котёнка.

Маленького. Крапчатого. Которого она назвала «Мууром» и никогда не кусала в ответ. Наверное, он был товарищем по несчастью. Наверное, скоро вокруг неё появилось бы множество котиков, маленьких грифонов и таких же как она дебильных жеребят. И, несомненно, — возвращаясь к векам её опыта — после первых же воздействий аниморфией они начали бы погибать.

Впрочем, рогатые это сознавали. В наивной надежде они попросили помощи аликорна. Селестия освободила детей.

Это было ещё не то время, когда цивилизации порабощали народы, а миллионные армии умирали с именем вождей. Не было эпической битвы, взрытого реактивными струями холма, трупов и разбитых дверей. Только ключ и зубы сестрёнки на холке, прижатый к боку бочок испуганного Муура, — неловкие шаги наверх. А после сияние: ярчайшее сияние звёзд в небе, сияние сбоку и сияние внутри. Много слов, где единороги всё высказали взбешённой сестрёнке; много возражений, мол, сами подлецы.

Муур в ужасе сбежал, вдруг осознав, что с ним собирались сделать. А она осталась: вроде разом и понимая, и не осознавая значения слов. К сожалению, вложенные миром знания вовсе не лечили слабости разума. К сожалению, были в мире пони исключительно умные — как её друзья детства — так и исключительно глупые, навроде одной белокрылой аликорницы, любимым блюдом которой был слабо прожаренный стейк.

Они остались вместе. Белокрылая девочка, её огненный феникс, и второй питомец — обожавшая любоваться шариком планеты с крыши латунного замка. Среди звёздных озёр и угольно-чёрных гексагонов небесных плит.

— Кудах…

— Я знаю, что делаю. Не скворчи.

Она шла по коридору знакомого с детства латунного замка. Дома сестры в Кантерлоте, откуда её мышки выдворили музейных служащих, а теперь стояли статуями у обитых миртом дверей. Голова опустилась, грива плыла чуть выше паркета; сотни узорчатых витражей отражали грустного аликорна, идущего уже на пятитысячный круг.

— Кудах?..

— Естественно, её могли убить. Тогда тем более мы должны ответить ударом на удар.

Атака на её дом была не единственной. Мэра похитили. Враги схватили её пони, безопасностью которой она не озаботилась, наивно веря, что мир вернулся в лучшие времена. Заканчивался второй месяц, но не было ни требований, ни условий, ни даже послания, чтобы она убедилась, что подруга жива.

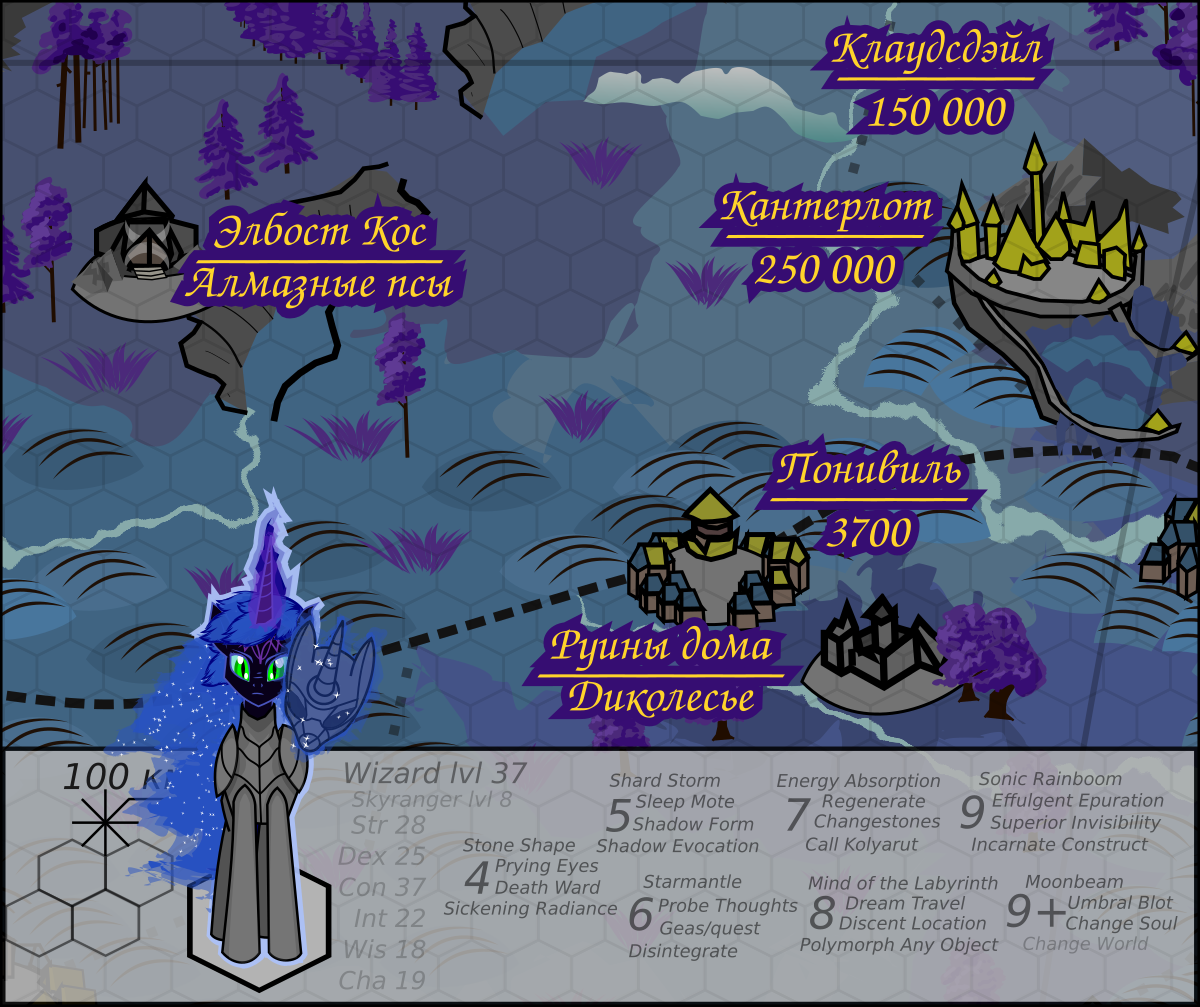

Разумеется, она накрыла поисковой сетью весь континент. Разумеется, она применила не только поиск по метке, но и поиск по крови, запаху, форме лица и голосовым образцам. В том числе ретроспективный. Память светляков указала на похитителей, хотя они и скрывали лица. Найтмер Мун точно знала, что подругу увели в подземелья под сожжёнными руинами Элбост Коса, где путь её похитителей затерялся среди тысяч хаотично переплетённых пещер.

Снова на поверхности они не показывались. Никто к ним не приходил.

— Кудах?

— Нет. В этот раз ты остаёшься снаружи. Нам понадобятся скважины, канал слишком уязвим.

Определив, где с наибольшей вероятностью находится цель, она готовила план вторжения. По правилам военного искусства, а не как в прошлые разы. Успех операции требовал знания местности, и поэтому она изучила всё: от полусотни томов геологических исследований региона, до карт пещер, нарисованных с помощью местных огнемышек. Успех операции требовал знания врага, и поэтому она, притворяясь учёной пони, расспрашивала этнографов — особенно часто задавая вопрос о тех личностях, которые искали выход на кланы алмазных псов.

Таковые были. Неполная сотня заинтересованных, дюжина достигших какого-то успеха, и всего одна пони, умело игравшая на суевериях недалёких зверей. Отныне Найтмер знала её имя. Имена её знакомых. Имена редакторов «Жеребячьего вестника» и реваншистов из Совета. Имена тех, кто эвакуировал семьи в подземный город, и даже имя той пегаски, которая в сей момент пряталась на ясене с эхолокатором, отслеживая каждый вход и выход её невидимок из дворца.

Она могла взять их разом, но не спешила. Ждала.

С каждым шагом, с каждым взглядом вокруг, взвивались невидимые для прочих числовые линии. Тонкими цепочками они оплетали двери, люстры, закрытые забралами лица её солдат. Словно тысяченожки, линии дробились на сегменты, смещались, текли. В них отражался мир — сокрытая сторона мира — где судьбы и цели объединялись в потоки транспорта, писем, поездок; рабочих часов, проектов, организаций; нитей и снова нитей, связывающих воедино весь изведанный свет.

И наконец, фигур, живущих в сосредоточении этих нитей, которые могли направить свою силу в помощь её заключённой подруге, или же против неё самой.

— Анви, твоё предложение ещё в силе? — Найтмер Мун обратилась, разглядывая ясень с балкона дворца.

Невысокая кобыла приблизилась, следуя её примеру заговорила вслух. Вчера и сегодня она говорила о многом. О старой войне на границе пустынных земель, об аванпосте и селении, о смысле работы армии на завоёванной земле.

В той истории было шесть снов молодого лейтенанта, в которых вновь и вновь повторялись схожие события. Где он терял бдительность — и терял своих. Где он отказывался от беседы с лидерами туземцев — и они замыкались. Где он находил инсургентов — и многих убивал. И, наконец, где он говорил и слушал, где просил помощи и в меру сил помогал — и где местные сами осудили своих преступников по своему же закону.

Оборона Ал Дореа закончилась успешно.

Последний сон был сном без смертей.

Власть Эквестрии строилась на трёх основаниях и шести ветвях.

Законодательная и экзаменационная власти, как две земные, одна из которых — гейзер бушующих планов, а вторая — плотина, чтобы безумные идеи не затопили весь мир. Исполнительная и контрольная — как две рогатые кобылицы: одна очень упрямая, с сиренью в гриве и расчётной книжкой, а вторая въедливая — с белыми ушками и фотокамерой на груди. Наконец кризисная и судебная — суть две пегаски, одна из которых рада бы снести всё плохое на свете, а вторая, вцепившись, держит подругу за хвост.

В прошлом Найтмер Мун видела те же символы, ветви и министерства. Видела и их конец. Так Первая империя рухнула, лишь только Селестия выдохлась испепелять восставших, а выстроенная по их общему плану Конфедерация оказалась бесполезным балластом для сотен и без того обедневших стран. Власти трёх ветвей не доставало самоконтроля, уважения и сдержанности, чтобы планировать будущее хотя бы на столетие вперёд. Каждый закон, лишённый здравого смысла, понемногу ослаблял государство. Каждое решение, исполненное безнравственно, ожесточало других. Каждый кризис, разрешённый грубой силой, оставлял долго заживающую рану.

Чтобы уравновесить три главные ветви — закона, правительства и армии — появилась экзаменационная, контрольная и судебная власть. Власть научных идей: статистики, школы и университета. Власть прессы: печати и свободного слова. Власть судьи: врача из сельской больницы, который только и имел право пристыдить передравшихся из-за ревности кобылок. А ещё, зная их с рождения, умело помирить.

А если одна погибнет, спасти хотя бы вторую.

Никто другой ведь не спасёт.

— Найтмер?

Найтмер Мун мотнула головой.

— Дай мне минуту. Я решу.

В тридцатимиллионной Эквестрии, даже без своей покровительницы, было достаточно средств, чтобы разрешить сложившийся кризис. Она знала, что следует сделать. Выйти из дворца. Не меняя облика и больше не прячась направиться в управление гвардии. Поговорить с той пегаской, выложить на стол карты пещер, планы и записи. Оставить Анви как военного атташе.

На этом всё. Спустя пару недель подготовки отряд гвардейских волшебников с пегасами отправится под руины Элбост Коса. Они найдут заложницу, освободят её и отступят, не попадая в предназначенные для богини ловушки и не ввязываясь в бой. Дальше мэр снова будет говорить на государственном совете; кто-то её поддержит, кто-то выскажется против; но убедившись, что жёсткие методы не работают, инсургенты больше не будут похищать её друзей.

А если подруга погибла, что же, с её убийцей будут говорить. Многие об этом узнают и многие отвернутся. Пони новой Эквестрии никогда не следуют за теми, кто убивает своих.

— Анви, мне нравится твоё решение, но…

А если сама Анви будет предана и убита? Она ведь для них не своя. А если отряд провалит миссию и Мэр погибнет? А если подругу просто перевезут в другое место, и отряд стражи никого не найдёт?.. Столько всевозможных «если», которые через уравнение Байеса и её числовые линии превращались в ясный и чёткий, очевидно опасный диапазон.

Были столетия жизни, когда она доводила себя до пика, работая над «Миром тьмы» и сотворением Кудаха. До пика кристально чистого разума, длящихся часами мгновений вдохновения и ярчайшего воодушевления, которое сопровождало каждый успех. Но позже откатилась. Сильный разум склонял к поражению, к мольбам о пощаде во имя своего творения, когда сила духа требовала иного: дождаться падения ловушки, выйти, умереть.

Были решения умные, а были и сильные. И личная сила — словно яркогривая пегаска — требовала: «Действуй! Действуй лично! Спаси её, как сестра спасала тебя».

Она обещала себе не повторять ошибок сестры.

«Полиция для слабаков».

— Анви. Мы отправляемся немедленно. Мы не можем полагаться на их армию. Не в этот раз.

В глазах подруги читалось: «Ты об этом пожалеешь», — на что Найтмер только покачала головой. Были решения глупые, но были и сильные — и они с сестрой никогда не начали бы восстание, если бы полагались только на собственный интеллект.

Бывало, что она воображала другую ветвь времени. Иной мир, где все поступают разумно. Где одна земная дрожит и меняется под чутким контролем аликорницы, в окружении холодных как лёд рогатых морд. Где она растёт в подземелье, читает сказки Мууру и упрямо учится языкам. Где неровно дышит, краснеет, и в конце-концов признаётся, сжимая копытца под взглядом ошалевшего от «такой радости» крапчатого кота. Где тот разумно соглашается, а следом за ним и его родители, позволяя Селестии их самую чуточку изменить.

И вот заклинание аниморфии, открытое на полтора столетия раньше, делает своё дело, — стирая границы и объединяя народы, запросто решая проблемы дружбы, спасая страдающие виды и под ноль уничтожая дикие леса. Сквозь бесконечные пашни, заводы и трассы мир меняется: вот Селестия создаёт свои первые кристальные сердца — концентраторы звёздного ветра — и как в сегодняшней Эквестрии сталь начинают плавить волшебством; вот она сама заканчивает с проектом Ночного мира, и наконец-то исчезает извечный ужас, что Солнце однажды не взойдёт. А в соседних странах работают десятки, сотни других; они тоже завершают собственные проекты. Метки исчезают, вместе со всей этой проклятой магией, силой смерти и силой богов.

В мире Беззимья, спустя тысячелетие, рядом с сегодняшними пони живут миллиарды кристальных Юникорнии. И сто пять миллионов, успевших родиться и погибнуть в Эквестрии за эту тысячу лет.

— Найтмер?

— Прошу тебя, Анви, не беси Кудаха. Я сделаю всё по-своему. Я всё исправлю. Оставайтесь со мной.

Крылья поднялись. Схлопнулись. Сотни выстроившихся позади фигур таяли, развеиваясь клубящейся пылью, чтобы тонкими как иглы осколками дополнить её гриву и её броню. Мысли заполнил шёпот, новые чувства охватили всё вокруг. Она вдохнула, особенно ярко ощущая ароматы дворцовой герани и дымов огромного города. С тихим звоном окованное крыло коснулось загривка — Найтмер защёлкнула шлем.

Она взлетела, медленно кружа над террасами верхней столицы, ловя взглядом дымчатые потоки водопадов и линии подкрашенных кувшинками каналов, сходящиеся к городу от предместных полей. Внизу начинался Кантер: судоходное верховье, уже века как прикрытое огромной дамбой и ровной цепью водохранилищ. Мир мягко-соломенных тюков на парапетах, дымящих обеденными трубами улиц, парящих фонариков со светофорами и строгих воздушных трасс.

Невидимкой она следовала пегасьему потоку, вслушиваясь в хлопки крыльев и звонкие на окончаниях слов южноморские голоса. Это были Балтимэрские погодники, которые всей тысячей возвращались, чтобы уже к вечеру добраться до Хуффингтона, а ужин следующего дня отметить среди Троттингемских лесов. Она видела их поджарые тела, крылья и метки — и не смела вмешиваться, хотя легко могла управлять всей погодой Эквестрии, или, что было бы гораздо разумнее, доверить контроль над дождями земным фермерам и лесникам.

Она боялась, прекрасно зная, что сделав это, лишит смысла жизни десятки тысяч крылатых, на чьих метках были тучи, грозы, молнии и воронки смерчей. Она победила болезни сердца, но не деградацию мозга. Она продлила вдвое век своих ночных пони, но всё ещё не могла защитить их гены от возрастных мутаций. Она не могла дать каждому уютные искусственные тела.

Цели изменились. Всё это уже не казалось будничным. Проект «Бессмертие», проект «Энергия», проект связи и мировой транспортной сети — она не могла закончить их в одиночку. Особенно, когда отвлекают на рискованные дела.

Поэтому проект «Примирение» становился важнейшим из всех.

У неё были союзники в Эквестрии. Значимые союзники. По сути вся организация Кантерлотской медицинской школы и вся принадлежавшая им судебная власть.

С ними было проще. Её знали, по её трудам учились, её именем называли инструменты для полостных операций и методы выращивания клеточных культур. Естественно, едва вернувшись, она поделилась новыми открытиями. Естественно, трансформируя больных, она лечила каждого, кого могла спасти. Её стараниями больницы опустели, многие медики оказались не у дел. И называя её чудовищем, они всё же шептались между собой, тихо признавая, что это чудовище на нашей стороне.

Все врачи Эквестрии обладали некой гранью судебной власти. Если речь шла о жизнях — а речь всегда шла о жизнях — им позволялось решать, кто ранен, а кто виноват. Какой ущерб был нанесён, и какой должна быть компенсация. Как исправить ошибку, или как изгнать из общества злодея, добрые поступки которого теряются на фоне всей той боли, что он причиняет другим. Точно так же, как отдельные пони нуждались в здравоохранении, в разумной доле гигиены нуждалась и вся страна.

Влияние врача тянулось дальше палаты и реанимации. Он мог решить, что вот этому жеребчику нельзя есть сладкую пищу, даже на праздники, и что угощая — ты, именно ты — понемногу убиваешь его. Что нельзя следить за дробильной машиной без защиты глаз и дыхания, и что каждая пони должна быть в наушниках, если работает среди этого жуткого грохота ткацких станков. Что всему есть известный компромисс — который спасает больше жизней, чем убивает — но тогда должна быть и компенсация, и знание последствий, а не только это вездесущее авось.

Работа врача легко поддавалась оценке. Если все живы и не разбегаются, значит не важно, как он их там строит, как доит и как ебёт.

Но вот вопрос: кто есть худший убийца? Злодей, воткнувший кожистые крылья в спину прижатого к земле жеребёнка, или та земная с монетами на метке, позволившая козам работать в химическом цеху? Что есть худшая боль: ожидание изнасилования под мерцающим куполом, или мокрый кашель, который вскоре отступит, но сотням, на десятилетия, сократит жизнь. Что есть необходимость: доступные каждому средства дезинфекции, для которых нужна сода, хлорка, отбеливатели — а значит хлор и сернистый водород. Или окончательное решение проблемы: последняя точка в судьбе болезнетворных микробов, от которых осталось ровно полторы тысячи видов — необходимых экосистеме — и изменённых, чтобы не тревожили высших существ.

О да, для судебной системы Эквестрии её прибытие, это был взрыв, сравнимый с ударом Элементов Гармонии. Это был мегаимпакт.

Найтмер Мун осторожно постучалась, найдя искомое жилище среди заросшего плющом академического городка. Пара этажей в брусчатых узорах, слегка запущенный сад, журчащий носик фонтана — и парящие фанарики над покатыми крышами. Первые из которых светились синим, приглашая отдохнуть мимо пролетавшую пегаску, а вторые и третьи поясняли, что раньше в этом приюте ухаживали за слепыми с рождения козами, а сегодня, уж не обессудь, если козья кухня не нравится, лучше бы тебе чуть дальше пролететь.

Ей нравилась козья кухня. Вернув собственный облик Найтмер постучалась вновь.

— Кудах?..

— Нет, это важно. Мы не можем просто вломиться к восставшим. Мы должны их расколоть.

Весь последний месяц она изучала законы Эквестрии, новые принципы управления и взаимодействия систем. Как там говорилось: «Власть должна быть слабой, насколько мы отважимся. Системы маленькими, независимыми и эгалитарными, насколько мы отважимся. Участники уязвимыми, насколько мы отважимся. Всё это будет сдерживать причинение боли». Безумная наивность, неожиданно давшая всходы. В обществе наивных и добрых, под взглядом которого, наверное, бедная сестрёнка уже привыкла чувствовать себя всегда неправой и чужой.

Послышался звон, скрежет. Мелкая пегаска с дикой прытью удирала, вырвавшись из самого дальнего от неё садового окна. Прижатый к её животу печатный станок отчаянно звенел.

— Эй, я не по ваши души! — Найтмер Мун усилила голос. — Давайте поговорим!

Две земные мордочки выглянули из окна. Потянуло дымом. Кто-то сжигал шифровки, да так самоотверженно, что из каминной трубы повалили чёрные клубы.

— Ну, ёпт, раз не хотите по-хорошему… — она чертыхнулась. — ДЕСЯТЬ МИНУТ!

Мордочки исчезли. Чуткий слух аликорна ловил быстрый цокот копыт. Стук дверей, лестницы, подземного прохода. Выстроившись цепочкой, схватившись за хвосты товарищей, идущих впереди, яркие точки уходили: быстро и уверенно ориентируясь в античных подземельях города, совсем не боясь темноты.

— ПЯТЬ МИНУТ! — она прокричала.

— Входи.

На воротах старой двухэтажной виллы не было замка, так что она их просто толкнула. Нос ловил ароматы недавнего обеда, жжёной бумаги и типографской краски, а высокий белый единорог вышел напротив, освещая стены золотистым сиянием своей магии. Её линии мерцали, смещались, спутывались — и уходили ниже: к огромной кумулятивной бомбе в подвале соседнего дома. Которую сей рогатый неспешно перетаскивал под ту точку подъездной дороги, над которой стояла она.

— Входи же. Присаживайся, — предложил единорог.

— Воздержусь.

С десяток шагов, и не заходя под крышу она заглянула в гостиную. Понюхала пахнущий свежим лаком кораблик, пересчитала жеребячьи кушетки, наборные кассы и кипы газетных листов. Ещё десяток, и осмотрела планёрный гараж. Короткий прыжок, и она уже балансирует на перилах галереи, подняв одну заднюю и одну переднюю ногу, а крылья распахнув к небесам. Второй прыжок, и под копытом скрипит летучий фонарик, а рогатый, вскинув морду, смотрит удивлённо, с готовой превратиться во вспышку взрыва земли.

Это был дом старой семьи: ещё юникорнийской. В окнах галереи она видела фотографии, имена и даты, а дальше портреты, рисунки. Где мордочки с завитыми в стиле возрождения гривами сменялись простыми причёсками ранней Эквестрии, а над ними виднелась ещё дикая панорама Кантерского предгорья, первые каналы и первые дома. Лица Первокровных уродовали вытравленные на шерсти татуировки. Не только во лбу, как её собственная, но и идущие дальше, к гривам и вискам. Были и фотографии подростков. Сначала рогатых, с характерными чертами, а потом и самых разных, даже пусторогих козочек, мило щурившихся в объектив. Лучшие времена семьи закончились, а сдавать комнаты за деньги, как видно, не позволяла сословная спесь.

Она чувствовала их: единорогов из прошлого, смотрящих на неё. Кто-то помнил её адмиралом, собравшим флот на миссию, погубившую страну. Кто-то помнил невольницей с пустым взглядом карих глаз. Кто-то — их величайшим успехом и величайшим провалом. А кто-то, быть может, — мамой. Кобылицей, сохранившей несколько клеток. Однажды попросившей разрешения, и, получив его, передавшей в семью Гриф пару близняшек. Тёмных шёрсткой и синегривых. Тихих, с умными глазами. С маленькими, слабыми рожками, зато со всей стойкостью и жизнелюбием земных.

Их цвета поблёкли. Гривы выцвели. Татуировки исчезли. Но вдыхая, она чувствовала запах. Спустя тысячелетие, она всё-таки решилась посетить родную кровь.

Она не была хорошей мамой. Она не знала, что говорить и что делать. Зачем ухаживать за жеребятами, если для этого есть кормилица, или зачем играть с ними, когда в месяце, не считая необходимых периодов медитации, всего лишь семь сотен рабочих часов.

К тому времени воспоминания о Лунных пиратах уже заволокло поволокой, а Луна Новой Эквестрии была не столько личностью, сколько машиной, способной за годы исполнять такие задачи, над которыми университеты лучшего времени работали десятки лет. Она встраивала композитные кости в тела пегасят следующих поколений, создавала клонов для пересадки органов, закрывала стенами карантина те регионы, где очаги эпидемий не удавалось победить. Пока сестра строила Первую империю, чтобы облагородить души, она создавала для всех новые, лучшие тела.

Но благодарности не было. Пони ужасались, пони отводили взгляды, пони до последнего прятали болезни от её слуг. Жестокость не дала золотого века, сколько бы они с сестрой ни старались, одновременно и таща своих кобыл за ошейник, и пиная под круп. Было время, когда она готовилась лишить подопечных этого свободолюбия. Было время, когда они с сестрой яростно спорили, что важнее в трёх единствах главного: свободы, жизни, счастья для всех.

Занятно, что их было двое. А оснований хорошего мира — три.

— Подойди же, — единорог вновь обратился, подтаскивая невидимую в подземельях бомбу ещё ближе. — Хочешь, приготовлю тебе чай?

Смотря с крыши, она покачала головой. Потом помахала копытом, мол, извини, просто осматриваюсь, позже поговорим. Богине ведь можно?.. Можно бегать по улицам, прыгая через головы удивлённых пони? Ходить кругами вокруг того, с кем разговариваешь? Говорить нелепости, или не говорить ничего?.. А если вдруг разговор зайдёт не туда, попросту очистить его память аниморфией, а затем снова пройти проблемный диалог.

Сила меняет восприятие мира. Абсолютная сила — меняет его абсолютно. И не было в мире силы более страшной, чем власть над душами других. Как-то раз они с сестрой спорили об этом. Как-то раз Селестия призналась ей, что остерегается использовать аниморфию, потому что вовсе не уверена, что её собственные мотивы служат благополучию мира. Выживанию — да. Но благополучию — едва ли. Как и все старшие боги, она не помнила своего рождения: только пустоту на месте воспоминаний, только тело из латунных сплавов, только зелёную, лишённую ресурсов, и заселённую вдруг поумневшими зверями планету внизу.

А она сама, родившаяся спустя полвека, была другой. Она помнила, как умирала в тридцать, когда всё тело немело от обезболивающих заклинаний, а от любой еды начинало тошнить. Её лечили лучшие врачи своего времени — которых она знала с детства — а единорог со знакомой мордой читал ей добрые сказки по вечерам. И болезнь отступала: на месяц, на год, на десятилетие, на сотню лет. Когда мозг более чем на половину стал кристальным, она начала учиться. Когда от нервных клеток осталось не больше четверти, она нашла способ продлить их жизнь. Работая над собой вместе с сестрой и учителями, она далеко превзошла их всех. Наконец, наступил день, когда она вдруг осознала, что болезнь уже не имеет значение. Что она может создать новое тело из капли крови, срастить кости касанием, или до бесконечности поддерживать свой разум, попросту снова и снова обновляя его живую часть.

Итак. Чтобы пони жила вечно, она должна была родиться дебильной. С нейронами, похожими на частую-частую сеть. Она должна была провести детство в подземелье, чтобы проклятие меток не тронуло разум. Она должна была умирать от прионов и иметь достаточно жизнелюбия, чтобы со всей природной силой земнопони сдерживать болезнь. О да, это было столь изумительное стечение обстоятельств, что её друзья кристальные лишь пожимали плечами, а земные мамы поджимали ушки и прятали жеребят.

В конце концов ей захотелось повторить это лично. Из своей плоти и крови. Но, смотря на родные мордочки, не нашлось сил.

— Мать рассказывала мне о прошлом, — в облаке магии единорог поднялся на крышу. — Поэтому ты пришла?

Она качнула гривой, поймав взгляд.

Как-то раз сестра призналась, что уже давно устала сближаться со смертными. Как-то раз, когда от её Лунных пиратов остались только заросшие могилы, она сама выбрала уединение среди обсидиановых стен. У них была страна, бесконечная как и они сами. Были города, поля и дороги, порты и корабли. Было увлечение, поглощавшее всё доступное время. Да и смысл жизни тоже. Чтобы улицы были красивыми, а экипажи изящными; чтобы лица чаще улыбались, чем плакали; чтобы заполненных припасами бочек было больше и ещё раз больше. Чтобы циферки росли.

Они старались, но получалось не очень. Сестра делала плохих хорошими, да так увлечённо, что родные их не узнавали. Она сама боролась с оставшимися болезнями настолько безжалостно, что до неузнаваемости меняла виды-носители в природных очагах. Циферки росли, да и улыбок хватало, но за улыбками следовали яды, снаряды и бомбы — и нарастающее отчаяние, когда пони начинали осознавать, что не с их силами убить бога, а Селестия спокойно поднималась из осколков, расколотых в пыль.

Сильнейшие пони сами хотели быть богами. Жадные и храбрые, они не считали их двоих достойными силы. Не считали достойными себя. «Власть должна быть слабой, насколько мы отважимся», — так они теперь говорили. Но говоря перед абсолютной властью бога её пони сказали бы это иначе: «Власть должна быть отважной. Отважной достаточно, чтобы дать силу другим».

Беда лишь в том, что не все достойны власти. Богов были сотни, но и среди них нашлись две дуры, сначала сдерживающие естественные конфликты наций, а затем превратившие их в мировую войну.

— Ты ведёшь себя словно нашкодившая пегаска, — единорог улыбнулся, легко выдерживая её взгляд. — Мы будем говорить?

— Да погоди ты. Я просто хочу оглядеться, чтобы лучше тебя узнать.

Несколько шагов, и ловко балансируя на перилах Найтмер Мун снова отступила от смерти. Облачко магии подхватывало то один предмет в комнатах, то другой. Кусочки меди и дерева для модельной оснастки, всевозможные игрушки, кучки пепла от тех писем, которые ей не предназначалось читать. Наконец, длинную пластину оплетённой медью резины, которую тонкой сеткой покрывали бляшки и электронные проводники.

— Хм, а что это? Постой, не отвечай…

Пластина, электроды, источник постоянного тока. Толстый провод, множество волокон. Разделённый на тончайшие осколки светочувствительный кристалл.

Гениально.

Глаз.

Она сбросила доспехи. Нацепила ремешки, прижимая к животу пластину. Натянула сенсор на лоб. Закрыла глаза, огляделась. Едва ощутимая щекотка под брюхом сопровождала каждое движение шеи: сорок точек вдоль и сотня поперёк — это было даже слабее глаза мушки-дрозофилы, но тем не менее она различала стены, лестницу — градации яркости и тени — фигуру мрачного как репа жеребца.

Глаз в окружении тонких линий компаса был у него на метке. В отряд «Поиска» своей личной стражи Твайлайт тащила всех, готовых пройти тренировки Глоу и наняться за плату. Морду этого единорога Найтмер Мун помнила по ратуше Понивиля и короткому бою на улицах столицы. После которого, видимо, их с Твайлайт пути разошлись.

— В моей Эквестрии нет и не будет слепых пегасок, — Найтмер спустилась по лестнице. — И запертых тоже. Но сегодня; без требований, без весточки; моя пони пропала у вас взаперти. Скажи мне, она мертва? Вы убили её случайно и боитесь признаться? Есть ли мне смысл рисковать — вашими жизнями — спускаясь за ней?

Сжав губы, единорог отделил несколько нитей от потока своей магии. Взлетел нож, доска и лопатка. Мягкая булочка брускетты подрумянилась, потянуло запахом оливок, базилика и печёных овощей. С пол-минуты скрипела о шершавый хлеб долька чеснока. Закончив с угощением он приблизился — протянул. Хрустящий хлебец с кусочком томата уткнулся ей прямо под нос.

Она не гордая. Она взяла.

— Постой и поешь спокойно, — копыто легло ей на плечо.

Убрав «Взгляд истины» Найтмер Мун закрыла глаза. Её шлем висел в воздухе рядом, грива с яркими как звёздочки мышками испуганно клубилась; но хлеб был вкусным, а очищенные от кожицы кусочки помидоров таяли во рту. Вдруг захотелось, и она добавила к угощению кусочек козьего сыра, а второй протянула. Единорог принял.

Наверное, много чего можно было сказать. Может, даже извиниться. Но было неловко, не находилось слов. Доев хлеб и постояв с минуту, она отошла.

— Скажи пожалуйста, она мертва?

…

— Жива.

Найтмер Мун широко улыбнулась.

— Через полтора часа я выступлю на совете. Если ты поможешь, меня поддержат. Это будет требование Эквестрии, не только к восставшим, но и к туземным алмазным псам. Или они отпускают заложницу с посланником, или отряд стражи освобождает её.

— И этим посланником будешь?..

— Ты.

Законодательной властью Эквестрии была юстиция причастных. То есть друзей и сородичей, сочувствия и порицания, компенсации за обиду и покаяния. Или естественного права ответить высоко задранным носом, отвернуться и уйти. Что, к слову, она и сделала, после всех совершённых подвигов уединившись в Вечнодиком лесу.

Между тем конфликтов хватало. Ссорились деревни и распадались семейства, младшие земные отворачивались от старших, чтобы собрав свои невеликие пожитки ехать в города. Бывало, что пони обижали друг друга по недоразумению. Бывало, что и по расчёту, забывая за своими монетками доверие других. Наконец, не имея знаний в медицине, попросту неверно оценивали риски. Был и кокаин в шоколадных конфетах, и свинец в масляных красках, и безумно напугавший всех химический завод. В конце концов — пони убивали. В тридцатимиллионной Эквестрии, каждый год, тридцать жизней обрывались под копытами других.

Последними Селестия занималась лично. Но она — могла пренебречь. Тридцать жизней, это малость, и близко не стоящая с жестокостью старения, оставшимися болезнями, или несовершенством крылатых тел. Были дни в прошлой жизни, когда она предлагала сестре простое решение: ввести в родовую память народа гены волчьей стаи, которые запрещают зубастым калечить своих. Нелепость истории в том, что сестра добилась в точности такого же результата искусственным отбором, попросту убивая каждого, кто убивает своих.

А ещё пони стали цветастей, опрятнее, милее. И даже жеребцы, как её светлогривый потомок, пользовались душистыми травами, а вместо бега и борьбы тягали железяки, красовались перед зеркалом и следуя моде отбеливали шерсть.

Стратегия насилия больше не работала: жеребята не рождались без любви.

— Найтмер?

— КУДАХ!

— Ага, передеритесь ещё, — она хихикнула, показав язык.

Мир был полон иронии. И некоторые пони — немногие — всё же считали, что её обидели несправедливо. «Жеребячий вестник» лучился восторгами к кадрам разрушенного замка, а «Курьер», напротив, сначала хранил молчание, а затем тоже высказался. «Ну и чего мы этим добились? Тирана в Кантерлоте? Сорванных переговоров? Снова повысивших сахарную пошлину зебр?» — спрашивали старшие младших, а цена сладостей, между тем, закономерно росла.

Вокруг неё всё вились и вились числовые линии. Касаясь пролетавших под крыльями падубов Королевской дороги, латунных шпилей ратуши, подсвеченных яркосветами витрин и башенных часов. Всё было связано в этом мире, всё взаимно зависимо, — и она с точностью знала, что сахар высвобождает гормоны счастья, а счастье оберегает жизни. Если сахара станет хотя бы на треть меньше, то ровно на полдюжины больше кобылок и жеребчиков погибнет в жеребячьих драках, ровно на двадцать тысяч меньше родится и на полтысячи больше умрёт. А лишних слёз прольётся столько, что хватило бы залить часом ливня её разрушенный дом.

Так что же мешает ей решить дело проще?.. Создать из падуба пряничное дерево. Ввести в сладости тот гремучий коктейль радости и творческой силы, что она создавала лично для себя. Расколоть мир боли окованным копытом, чтобы худшие чувства исчезли навечно, а счастье из награды гормональной системы превратилось в норму рабочего дня.

Расчёты мешали. Она умела рассчитывать последствия, но на уровне мира, популяций, экосистем — а не миллионов отдельных живых душ.

— …Сегодня речь не обо мне, — она говорила, разглядывая лица собравшихся в амфитеатре кобылиц. — Сегодня речь о моём друге и вашем сородиче. Скажите мне, что она сделала плохого, что вы лишаете её защиты? Чем она так отличается от ваших сестёр и дочерей? Чем она так опасна, что слово нельзя победить словом? Почему вы позволили её запереть?

Одни мордочки хмурились, другие дрожали ушами, третьи смотрели мимо, размышляя о чём-то своём. Здесь собрались старожилы многих городов Эквестрии, наёмные юристы торговых компаний, семейные земные и разномастные посланники цехов. Это называлось большим государственным советом — собранием всех пони, которые предлагали законы. Они издавали «Кантерский курьер» — собственный еженедельник, чтобы прогрессивные мысли охватывали всю страну. Бывало, что где-то находились пони настолько безумные, чтобы испытать новый закон на себе. А дальше своё слово говорила статистика: если графики росли, а пони в общем-то были не против, то постепенно закон подчинял себе каждый формально независимый городок.

Так старшие из прошлых поколений продавили запрет на домашних питомцев. На шерсть, яйца, сыр, масло и молоко. Так закрыли последние тюрьмы, а все окружные железные дороги сначала выкупили, а потом сделали бесплатными для пассажиров. Так, чертыхнувшись, развили до дикого пика кирпичную промышленность, а овсянку с булками принялись раздавать за добрые глаза. От природы наивные, промышленники верили, что к тому, у кого социалочка толще, и потечёт больший поток бесценных рабочих копыт. От природы наивные, козы с кабанчиками тоже хотели покупать торты и вечерние платья. В мире наивных от природы — первые не ошибались во вторых.

Бывший работорговец под сотнями взглядов, она чувствовала себя настолько неловко, что и словами не передать.

— …Друзья, взгляните на это иначе. — теперь говорил светлогривый единорог. — Мы держим одну из нас в заложниках, чтобы вынудить врага прийти в ловушку. Это — злой поступок. Мы согласились однажды, что зло было бы оправдано, если обеспечит победу. Но враг не придёт. Теперь же мы держим пони взаперти только затем, чтобы прикрыться её телом. Но в этом тоже нет смысла — враг не придёт.

Он говорил дальше, рассказывая об узле жестокости, с которым нужно покончить как можно скорее. О той опаснейшей форме власти, запирать и наказывать, которая только ожесточает пони друг против друга. О той юстиции шерифов и тюрем, с которой боролись на протяжении столетий. О том, что самозащита — благо. Но месть за преступления — зло. И раз уж враг столь успешно избегает смерти, с ней нужно договариваться. Хотя бы затем, чтобы установить правила войны.

Пока свои не начали убивать своих. Это ведь такая тонкая грань.

Она заговорила тоже:

— …Наконец, это просто недопустимо. Я обещала защищать вас от внешних угроз, но в междоусобицах участвовать не стану. С вами рядом больше нет той богини, которая будет марать за вас копыта. Быть слабыми, или быть сильными — решать вам самим.

Найтмер Мун глотнула немного сока, поклонилась, ушла. Спустя время она уже сидела за единственным не опустевшим столиком ближайшей кофейни, а хмурый до клёкота Кудах поскрипывал клювом, в клочки разрывая уже пятый по счёту эклер.

— Найтмер?

— КУДАХ!!!

— Да хоть заклюйте друг друга. Достали уже.

Она была в бешенстве. Она билась там, билась и билась, но не могла проломить лёд. Эти пони не желали принимать жёстких решений. Стоило им услышать, что Мэр жива и здорова, и сразу же глазёнки забегали, ушки затряслись. Они были готовы отправить посланника, но с «просьбой», а не с «требованием». Они не готовы были сказать: «Раз вы обижаете нашего, то и мы обидим вас». Да и проблемную кобылу, скажем прямо, они не хотели видеть ни в палате лордов, ни на собрании общин.

О да, пони перед врагом не сдаются. Повстанцами были решительно все!

— Я не понимаю, моя милая Анви. Я снова сыграла от доверия. Я терплю это унижение, а время уходит. В чём суть её испытания? Что я делаю не так? Неужели я и правда должна была пренебречь законностью и действовать через ту пони в гвардии, как советовала ты?

— Кудах!

— Ай!

Куроликс ущипнул её в нос. Очень больно. Так что рог вспыхнул в защитном инстинкте, а крылья закрыли лицо. Громкими кудахами птицезмей принялся за всё пояснять. И о той дуре, которая всё сводит к ещё более глупой сестрёнке. И о тупых копытных, место которых на фермах, потому что у них вкуснейшие глазки и весьма недурное молоко. И о том, что миром должны править кудахи, а первый кудах — который называется фениксом — по секрету шепнул сородичу, что Селестия всего неделю назад узнала о похищении своей подопечной, поскольку после драконьего кризиса письма с попутными пингвинами идут три недели, а перитоны Оленийской почты ни за какие коврижки не хотят лететь через льды.

— Кошмар.

Она стояла у опрокинутого столика летней кофейни, потирая рассечённые ноздри, а мелкие радужногривые пегаски летали вокруг на числовых линиях, словно на белых крапчатых змеях. Они смеялись над ней.

Слава Селестии, в мире её маленьких мышепони ещё оставался институт правительства, с которым всё просто и понятно. Сила и решительность армии — кризисная власть.

Власть, которая решала задачи. Власть, которая устраняла угрозы. Власть, которая действовала раньше, чем враг успевал сказать «кви», а трусихи из совета даже обозначить проблему. Власть — которая до визита её скромной персоны откровенно скучала, потому что ровно в той же степени, как пони с метками врачей были одержимы спасёнными жизнями, а законники организацией общества — личности с огненными метками обожали убивать.

Она помнила пегасов с восторгом на мордах, которые танцуя метались среди нитей её страшнейших заклинаний. Помнила отточенную тактику рогатых и вспышки белого пламени, которые стоили ей стольких погибших друзей. Помнила и шепотки в кругу её мышек, кои, чтобы было не так страшно, старались не называть имена. «Зелёная угроза», «Лавандовая угроза», «Лазурная угроза» — так они именовали врагов. А потом дружно махали копытцами с утёса, провожая корабли. Рифами вам дорожка. Лишь бы не возвращались никогда.

Лично для неё важным мгновением жизни стала встреча не с «Зелёной», не с «Лавандовой», и даже не с «Лазурной угрозой». А с последней из них — «Желтогривой». Которая восторженно улыбалась, поднимая ракетную трубу. Которая изломала крыло, но будто бы не чувствовала боли, а в больших огнистых глазах виднелась не отражённая морда аликорницы, а словно бы огромная надпись: «Приз».

Она промахнулась намеренно. В последний миг что-то такое мелькнуло в глазах.

Как однажды говорила сестрёнка: «По-настоящему великими пони становятся, не когда следуют, а когда сражаются со своею судьбой».

Найтмер Мун читала любезно доставленное Кудахом письмо.

Надеюсь ты цела, моя богиня. Нам нужно о многом поговорить.

Давай отныне без купюр.

Внимательно читая газеты, ты могла заметить, что к твоему прибытию Селестия подчистила все ближнесрочные угрозы единству страны. Отец моей единорожки подавился сливой, кто-то погиб в пожаре, кто-то потерялся в лесах. Там были такие зубры, по которым не то чтобы гильотина плакала, но скорее не ты бы их тиранила, а они бы ездили на тебе.

Ты уже должна была заметить изъян этого подхода. Ага, взгляды мимо, затягивание решений, молчаливый протест. Живя в тени суперхищника, наши предки, на уровне бессознательного, выработали способ самозащиты. Наша иерархия — не жёсткая структура. Пытаясь продвинуть ставленника наверх, ты вскоре заметишь, что основа под ним размывается, а пони на местах саботируют поручения, как бы они ни были по-сути хороши. Тебе придётся взаимодействовать с вождями восставших, потому что устраняя их — в том числе аниморфией — ты только открываешь путь более жёстким противникам, которые не считают зазорным прятаться за спинами своих.

Сказать по-чести, получается страшно нездоровая бурда.

Наша милая Эквестрия сегодняшних дней, это дитя компромисса. Отдельных пони, которые люто и бешено растут, мечтая возвыситься над прочими, и молчаливого окружения, которое может запросто утопить. Не все наши богатеи хорошие. Да что там, хороших из них — абсолютное меньшинство. Но, тем не менее, чуйкой чувствуя пределы, те кобылы с государственного совета даже ради огромной выгоды не пойдут против воли остальных. Чувство родства у них очень сильное. Поэтому, кстати, тайные общества — это страшная угроза. Главных пони очень важно держать у всех на виду.

Мэр обожглась на этом. Она считала Совет собранием рациональных агентов. Считала, что можно обговорить всё тайно с отдельными кобылами. Считала, что как личности они быстро поймут выгоду сотрудничества с тобой. Но нет, это не так. Пони — не рациональны. Пони — упрямы. И, давай говорить честно, по-жеребячьи глупы. Но тем не менее они умело используют свою «Мудрость толпы», принимая решения консенсусом заинтересованных мнений. Это мягкая сила, без чётких вершин и идеологов — и поэтому нацеленные атаки против неё довольно слабы.

Я не думаю, что Мэру угрожает реальная опасность. Советую не спешить.

Суммируя сказанное, чтобы добиться хоть какой-то помощи, тебе придётся или перекроить под себя всё бессознательное цивилизации, или стать более уязвимой. Стать своей. К сожалению, быть своей в обществе пони, это очень узкая роль, от которой Селестия в своё время осознанно устранилась. Она использовала немногих друзей, не сведущих о своей роли агентов, слежку за перепиской, инспекции и полиморфизм. Взгляд со стороны, или взгляд глазами пони, я думаю, тебе в конце концов придётся выбирать.

Не знаю, какой выбор был бы правильным. Честно, с моей точки зрения очень сложно судить.

Что до меня, как ты и просила, я слежу за Рэйнбоу и охраняю её. Сначала думалось, что защищать пегаску придётся прежде всего от неё самой. Я убедила Твайлайт, что опасное оружие нужно всегда держать при себе; но, стоит признать, меня удивило, когда Дэш справилась с ролью посланника и командира. Она вовсе не такая безответственная, какой казалась на первый взгляд.

Если я правильно понимаю, ты дополнила себя чертами её личности, чтобы вернуть мягкость к отношениям с другими пони и больше не повторять ошибок прошлой себя. Как ощущения? Такое чувство, что ты уже сделала выбор. Если так, тогда очень скоро ты сможешь попросить прощения. И кто-нибудь хороший, наверное, тоже извинится перед твоими мышками.

Мне бы хотелось, чтобы всё у вас было хорошо.

На следующих листах послания были схемы парламента, гвардейского штаба, коллегий врачей. Тонкие линии тянулись между вклеенными мордочками, краткие строки подсказывали слабые и сильные места. Что сказать, к кому обратиться, чем задобрить и как напугать. Были карты страны, дополненные цветами и штриховкой: здесь гармонисты, там анархисты, в Балтимэре нацисты, а в славном Сталлионграде поднимает морду трудящийся класс.

Дальше стояли формулы из теории откатов цивилизации, где за пиком развития следуют разрушительные войны. Где развитая промышленность — суть оружие; развитая организация общества — крышка над паровым котлом; а доступные блага цивилизации — лишь зависть к большему и страх доступное потерять. Вот города, а под ними растущие числа возможной угрозы. Имена проблемных политиков, имена проблемных жеребят. Жестокая правда, что сотня подростков в масках и с вёдрами краски могут парализовать работу мегаполиса. Жестокая ирония, что мэра можно свергнуть, всего лишь перекрыв вывоз мусора и доставку воды. Жестокие методы, где своим Спарклам открыты все двери, а проблемных Эпплов — только на фронтир.

И тонкие строки диалога на пожелтевшей бумаге.

Где Дитзи боялась грядущего распада Эквестрии, а Селестия, для консолидации общества, готовилась создать внешнего врага.

— Кудах?

Плавным движением копыта Найтмер Мун расколола обеденный стол.

Она летела. Прочь от столицы, рассекая жемчужные сети иглой перехода, оставляя позади инверсионный след. Рог сиял, и каждая туча на пути ощущала на себе гнев аликорна. Её полёт сопровождали росчерки молний и оледеневшие капли, градом летящие на поля.

— Кудах.

— Убью.

— Кудах!

— Уничтожу.

Куролиск нежно урчал, и образы его мыслей раскрывались картинами в лучах заходящего Солнца. Домиком фермы, большим-пребольшим табуном, и нежными письмами друга, которые будет подносить красивая как яблоневый цвет земная. Мило краснея, обмахивая хозяина веером, и опасливо поглядывая на его прекрасный, выдолбленный в аликорньих статуях фонтан.

— Кудааахх…

— Найтмер?

Усмирив гнев, Найтмер Мун вздохнула. Покачала головой.

Только что Анви предположила, что послание — дезинформация. Намеренная атака, чтобы ещё больше ослабить её. Но нет, это было бы слишком наивно. Нельзя закрыть глаза и назвать теорию чушью, особенно когда сестрёнка «дала добро» их общей косоглазой подруге. Нельзя отвернуться, когда свои мысли сестра строила на заключениях из её же собственных идей.

Она знала глубинную суть проблемы. Знала — лучше сестры.

Жили в мире пони-одуванчики и пони-орхидеи. Их отличала всего лишь одна краткая группа генетических основ. Первые были хорошими, а вторые — не очень. Первые строили города, растили урожаи, помогали подопечным: они могли просто кивнуть друг другу, чтобы сделать ещё больше кирпичных зданий, персиков в банках и овсяных полей. Иногда они жадничали, но скорее из присущей им простоватой грубости, а вовсе не со зла. Стойкие, как соль земли, пони-одуванчики создавали мир.

А пони-орхидеи наслаждались всем этим. Ранимые и капризные, они плохо учились и совсем не слушались старших. Они бежали из дома, ища лучшей жизни. Они собирались с друзьями и стучались о двери, прося купить выбитый на плохой бумаге билет. Они удивляли старого столяра заказом, а потом по-жеребячьи радовались, прижимая новенькие гитары к груди. И наконец, в диком темпе закончив сцену, они пели — орали свою песню о бешеной троице, живущей поиском судьбы.

Ещё они писали истории. О страшном мире свободных, где десятилетиями обижают друг друга, почему-то не догадавшись выстроить новую цивилизацию на руинах уничтоженной изумрудными вспышками страны. О мире, где растёт невидимка. О мире, где земная с раной на метке спит в переулке столичных трущоб. О ярком и страшном мире, где есть трущобы. Где бродяги с гитарой не смогли бы выжить, потому что дверь захлопнулась бы перед мордочкой с билетом, а мастер не стал бы работать в долг ради незнакомых жеребят.

Орхидеи так много думали, потому что рождались ранимыми. Любая боль умножалась в их душах вдесятеро, любая рана оставалась болеть. На упрёк они огрызались, на запрет отвечали бунтарством, на грязь под окнами ещё большей грязью, а теряя свою хрупкую надежду — прыгали с моста. Кроме того орхидеи не знали морали: совести, чести, вины или стыда. Они всегда лгали, говоря что знают. В отличии от одуванчиков они рождались пластичными — милыми, смышлёными, яркоглазыми — и с удовольствием водили простодушных товарищей за нос. И это вовсе не было плохо: рождаясь в пшеничном море одуванчиков, орхидеи украшали мир.

Как говорила Твайлайт: «Выгоднее быть хорошей в мире хороших, чем злюкой в мире плохих».

К сожалению, жеребята чаще рождаются у клёвых, нежели у скучных. Чаще у красивых, нежели у трудолюбивых с носом в земле. Чаще у бездельников с гитарой, чем у земных жеребцов. В каждой цивилизации рано или поздно наступает момент перелома, когда традиция отступает, а пустота на её месте заполняется множеством странных меток и противоречивых идей.

В новой Эквестрии подрастало поколение, в котором было гораздо меньше трудяг-одуванчиков, зато море яркогривых однодневок, не способных ни отработать смену, ни собрать урожай. Мигранты и фабрики сдержали раскол общества, но лишь на время.

Как говорилось: «Худшие времена создают сильных пони. Сильные пони создают лучшие времена. Лучшие времена рождают слабых пони». — буря поднимается над миром беззащитных орхидей.

И она — являлась этой бурей. Хотела она того или нет.

— Найтмер?

— Нет. Я не стану.

В своё время сестра предотвратила кризис, раздробив созданную ими Конфедерацию на тысячи и тысячи карликовых государств. Республика Грифуса и кайзерская Грифония; зебринские племена Зеверы и Зенкори; даже Эквестрия: Балтимэр, Филлидельфия и Кантерлот. Циклы благополучия и упадка сменялись друг другом, но когда всё мрачно, пони-орхидеи могли просто собраться и уехать к соседям, а одуванчики, пользуясь всеобщей помощью, быстро вернуть своему городу достаток и красоту.

Тем не менее, мир городов-государств не имел средств для действительно великих строек: железной дороги, маслозаводов, текстильных фабрик и стальных кораблей. А пони мечтали — мечтали каждый раз, когда нетерпеливые орхидеи смущали умы. Желая большего, пони рушили созданные Селестией границы и объединялись с другими. Желая большего, пони выстроили собственную систему власти, мягко отстранив на обочину жизни дворян Кантерлота, чиновников Балтимэрской автономии и превеликое множество иноземных царьков.

Вопреки сестрёнкиному упрямству, силе её вето и разумных доводов — жадные до лучшего пони побеждали. Миллионами ящиков они закупали сахар: сначала сырец, а теперь и рафинад из страны зебр. Они строили прядильные фабрики, но уже не в родных городах, а там, где выращивали хлопок, и совсем недорого обходился труд местных овечек и коз. Наконец, когда пони с метками шахтёров развели копытами — мол, чуда не будет — торговые империи обратились на север. С одной стороны опутав экспедициями геологов все Льдистые горы, а с другой стороны засылая послов к до сих пор избегавших внимания цивилизации алмазным псам.

Так мир становился глобальным. Так пики и падения сглаживались, охватывая всю страну, а жёлтое море одуванчиков сменялось океаном орхидей.

— Найтмер?

Теория откатов цивилизации предполагала провал в единственной точке. Возможно, вспышку национализма. Возможно, чьё-то обогащение за счёт других. Возможно, победу меньшинства над большинством. Обобщая — поломку шестерни в торговой машине мира, из-за которой прервутся потоки, а мегаполисы Эквестрии вдруг окажется с пустыми полками магазинов и с битком набитыми складами уже никому не нужных тканей и станков.

Чтобы защитить страну от кризиса перепроизводства, Селестия создавала новые рынки. Когда послы Эквестрии удалялись, растирая слёзы по мордочке, богиня являлась лично: незаметно, в масштабе десятилетий, смещая сильных и поднимая слабых вождей. Когда главные пони по воле своих меток теряли рассудок — сестра убивала их тоже, оставляя пустые цеха химических фабрик и конвейеры шахт.

Проблема лишь в том, что если раньше мир был полон чудовищ, то теперь приходилось убивать хороших ради благополучия плохих.

Сестрёнке не нравились орхидеи. Она была одуванчиком, в отличии от неё.

— Найтмер!

С короткой вспышкой боли от гривы отделилась единственная звёздочка. Сменила облик, расправила крылья — прервала их общий полёт.

— Только восстания мне ещё не хватало…

— Кудах!

Тёмная пони рядом вдохнула и выдохнула, заговорила вслух. О той ошибке, которой не позволит совершиться. О той богине, которой запрещается рисковать собой. И о том мире, о котором они обещали заботиться, хотя бы потому что он так сложен, и в своём разнообразии — красив.

— По носу дать? — она уточнила.

Анви замотала головой.

Эта мышка хотела вернуться. С её согласия, или против. Взять свою пегаску, с которой их познакомил Шайнинг Армор, большую настольную карту и дежурную роту гвардейских вояк. Один день — на согласование плана. Второй, третий и четвёртый — на боевое слаживание. Ещё три — на разведку в горах. И плевать, что Совет будет против. Даже если все помои снова польются на гвардию, они сделают это — ни одна пони Эквестрии не будет сидеть взаперти.

Сестрёнка как-то раз учила её: «Как хочешь безумствуй, но если дело крайнее — эксперту доверяй».

— Твёрдо решила?

— Более чем.

— Хорошо, — Найтмер Мун сжала зубы. — Принимай командование. Я готова начать разведку немедленно. Тихо и скрытно я перекрою выходы из их города. Если они решат вывести Мэра в другое место, на своих условиях я перехвачу её.

Кивок. Ответный кивок, и свита удивлённых мышек разделилась. Полная сотня отправилась обратно, чтобы никто не обидел простодушную Анви, а она вместе с оставшимися уже видела над горизонтом вершины Оплавленных гор.

Гонка началась.